Lectures à voix autre

Gilles Bonnet, Erika Fülöp, Gaëlle Théval, « Lectures à voix

autre », Qu’est-ce que la

littéraTube ? (édition augmentée), Les Ateliers de [sens

public], Montréal, 2023, isbn : 978-2-924925-21-8, http://ateliers.sens-public.org/qu-est-ce-que-la-litteratube/chapitre3.html.

version 0, 22/05/2023

Creative

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Pour Vincent Kaufmann, les années 1960, marquées dans le champ critique par des hypothèses aussi puissantes que la mort de l’auteur ou la quête d’une textualité, auront constitué « le chant du cygne d’une culture du livre et de l’écrit sur le point de passer la main, d’être subjuguée par l’audiovisuel et aujourd’hui par le numérique » (2017, 12). Soucieux de retracer une évolution de notre médiasphère, l’essayiste rappelle qu’à la logosphère succéda la graphosphère de l’ère Gutenberg, elle-même suivie de la vidéosphère aujourd’hui supplantée par l’hypersphère numérique (Kaufmann 2017, 38‑40). Une telle présentation segmente peut-être excessivement l’activité médiatique, si l’on considère par exemple que le numérique s’est affirmé d’abord en remédiatisant des pratiques antérieures. Au lieu commun d’une culture de l’image envahissante qui phagocyterait totalement la culture de l’écrit, il convient peut-être d’opposer, on l’a vu, les résultats d’une rapide flânerie sur YouTube, pour constater combien le livre et la lecture y occupent une place non négligeable et sont sources de discours multiples à la gloire de la fréquentation de la littérature. Or, c’est à la voix que revient, en ce début des années 2020, le rôle de médiatrice entre texte et image. Alors même que l’iconique devait tuer le textuel, les usages, notamment mobiles, du Web, si massivement répandus, ont rapidement reconfiguré le champ de bataille, pour accorder au son une place de choix, auxquels les industriels des médias nord-américains ont été sensibles depuis quelques mois, et dont les échos se font désormais entendre en France, avec le développement par exemple des podcasts natifsVoir l’interview de la directrice de France Culture, Sandrine Treiner, qui estime que les podcasts natifs dessinent « un territoire vertigineux », dans Les Inrockuptibles (Sarratia 2018).↩︎. François Bon n’apparaît-il pas souvent, dans des capsules consacrées à la littérature contemporaine, bardé d’un casque audio et entouré de son micro fétiche, tel un animateur radio ?

Or, de nombreuses vidéos de lectures d’œuvres littéraires font de YouTube un réseau sociolittéraire. Fréquemment présentées comme un prolongement des billets jusque-là déposés sur un blog, ce canal historique de la critique littéraire en ligne, ces capsules adoptent/adaptent au littéraire et au geste de lecture en particulier la « participatory culture » typique de YouTubeVoir Jean Burgess et Joshua Green (2009, 6 et 13 notamment).↩︎. Marine Siguier a pu ainsi identifier plusieurs modalités de lectures répandues sur la plateforme, qu’il s’agisse de booktubeurs et de booktubeuses désireux de livrer le temps long de lectures silencieuses filmées en direct, comme Lemon June, ou d’adeptes de l’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) pratiquant la lecture murmurée voire chuchotéeSe reporter à Marine Siguier (2020, 145‑46 puis 322-324).↩︎.

Dans ce chapitre, nous focaliserons notre attention sur un corpus de vidéo-lectures qui retravaillent quant à elles plus ouvertement le statut de l’auteur, le format vidéo se mettant au service d’une œuvre allographe antérieure susceptible de mener à la création de capsules audiovisuelles littéraires. À la notion désormais assise d’écri/lecteur – ou W/reader, fétiche théorique des années Web 2.0 (Landow 1997), s’ajouterait donc un presque symétrique lect/auteur. Sur YouTube, « pas d’essentialité de la place qu’on occupe dans la relation médiatico-artistique : on pourrait être aujourd’hui spectateur, demain auteur » (Christophe et Plana 2013) : celui ou celle qui lit, et qui se situe du côté de la réception et des usagers, souvent écrit, et de toute façon crée par sa lecture un contenu littéraire vidéo de façon performative ; enfin, nous le verrons, sa lecture entre dans un procès de créativité textuelle revendiqué comme dépassant le cadre de la capsule vidéo.

C’est dans une relation avec deux acteurs de la médiatisation de la littérature que les Gwen Denieul, Guillaume Cingal, François Bon, Claude Enuset, Christophe Sanchez, notamment, informent leur pratique de lecture : la communauté des nouveaux influenceurs que sont les booktubeurs d’une part, les acteurs plus traditionnels de l’édition papier d’autre part.

Au regard des visages

La scénographie des lectures sur YouTube est souvent minimale,

issue de la culture DIY et de l’usage, à l’origine, d’une simple

webcam. Face caméra, les youtubeurs prennent la parole, enregistrent

leurs dires et les postent sur le Web. C’est bien un tel dispositif

que reprennent les lecteurs, dont le visage s’impose au centre de

l’écran, comme le souligne parfois un léger effet de vignettage« LIVRES |

CLONCK CLONCK CLONCK 5 FOIS », françois bon | le

tiers livre, 17 avril 2018.

↩︎ :

Le gros plan offre au visage le centre de l’écran, et le statut

recteur afférent« H.P.

Lovecraft | La musique d’Erich Zann », Gwen

Denieul, 22 juin 2016.

↩︎ :

L’insert vient même parfois détacher la bouche, comme endroit de la

lecture« Francis Royo

| d’aimer jusqu’au naufrage », Gwen

Denieul, 6 avril 2016.

↩︎ :

Insert et gros plan, à proprement parler, font écran : ils bloquent dès le début de la lecture le regard de l’internaute, lui imposant, dans la durée du plan-séquence, un rapport direct qui sans se vouloir méduséen, congédie tout divertissement afin de proposer une expérience de recentrement. Véritable stylème de la lecture sur YouTube, la reading head s’impose comme l’avatar de ces talking heads qui peuplent historiquement la plateforme, mais selon une poétique centripète et anti-digressive, opposée aux pratiques les plus courantes du clip YouTube.

Autre différence, et primordiale : si Christophe

Sanchez« #SlowReading

— Lettre à Grisélidis • Caroline Boidé — revue La moitié du fourbi,

mars 2017 », Christophe

SANCHEZ, 8 juillet 2017.

↩︎ ou Claude

Enuset« Lecture sur

oreiller 2 : “Les Carnets du sous-sol” Dostoïevski », Claude

Enuset, 25 février 2016.

↩︎ proposent bien un face-à-face à

l’internaute, au début de leurs vidéos, au moment précis où débute la

lecture, c’est un regard détourné qui troue l’image d’un point de

fuite le plus souvent hors champ : le livre.

Inscrit dès lors dans une construction perspectiviste, le texte littéraire, point de fuite des regards du lecteur comme du spectateur, accède à une intensité de présence paradoxale, puisque fondée sur son invisibilité à l’écran.

Le visage prolifère même, parfois, dans l’obliquité de l’adresse,

comme dans cette vidéo d’Azélie

Fayolle« Charlotte

Perkins Gilman – Écrire le mur », un grain

de lettres, 8 mai 2018.

↩︎ :

C’est bien le livre, champ ou hors champ, qui seul se situe au centre de cette toile optique, à l’intersection des regards démultipliés, celui de la lectrice croisant ceux, fictifs, des figures sculptées comme celui, virtuel, du spectateur. La position du visage, de trois quarts, et non plus de face comme à l’accoutumée sur YouTube, introduit un biais essentiel dans la relation intersubjective, en suscitant ce tiers-lieu du livre apte à desserrer l’étau de la relation binaire youtubeur-internaute. Au modèle abrupt de la relation frontale, la plus propice au partage des affects, du rire aux larmes, en passant par tous les degrés d’enthousiasme qui servent, souvent, de critères d’évaluation à la communauté des booktubeurs, se substitue ici une relation oblique et indirecte. Introduire le tiers du texte littéraire, c’est par la lecture bâtir une relation triangulaire, c’est-à-dire permettre la construction d’un sens par le détour du texte, lu, d’un sens qui ne se construit que dans cette indirection, indirection qui à son tour reproduit celle de la langue dans son rapport au monde : c’est donc in fine imposer le symbolique, et l’imposer comme déport indispensable.

Le monologue fuit l’évidence du face-à-face, car il se sait essentiellement tramé d’altérité, et donc d’un tel pas de côté. Ces capsules vidéo, si elles ressortissent à la tradition du monologue performé sur scène, empruntent également à celle du monologue intérieur, endophasique, tant il semble que les lecteurs, lisant à l’oblique, se parlent à eux-mêmes certes, mais en eux-mêmes, presque. Trouble jeu, où l’identité, pourtant a priori assénée par la présence centrale du visage, ne se déploie que dans le rapport à l’altérité, celle que construit de toute façon la médiation technique de l’appareil photo ou de la caméra : « Parce que l’homme n’a accès à sa figure que par la médiation d’un objet séparé de lui, tel un miroir, une photographie ou un écran », écrit ainsi Marion Zilio, « le visage est par définition toujours celui de l’autre, le jeu d’un vis-à-vis […] » (2018, 58). C’est cette médiation que rend sensible en l’exagérant la playlist de « Lectures au rayon X » dans laquelle Pierre Guéry présente une image ostensiblement retravaillée, en l’occurrence par un passage au négatif, allusion elle-même intermédiale renvoyant à l’univers argentique de la photographie pré-numérique.

Voix autres

Autant que de l’affirmation identitaire et communautaire, YouTube

est l’espace Web de l’altérité démultipliée, voire d’une forme de

cosmopolitisme, « a space where individuals can represent their

identities and perspectives, engage with the self-representation of

others, and encounter cultural difference« Un espace où les individus peuvent représenter

leurs identités et leurs points de vue, s’engager dans

l’autoreprésentation des autres et se confronter à la différence

culturelle » (notre traduction).↩︎ » (Burgess et Green 2009, 81). C’est très

précisément ce à quoi tendent les lectures qui donnent à entendre

volontiers une littérature babélienne, à l’image de Guillaume

Cingal qui, dans une même vidéo, va par exemple solliciter un

poète hongrois, une écrivaine somalienne, un auteur américain, un

livre sur Madagascar, pour finir, comme par hasard, par Vladislav

Otrochenko, auteur de… Détours de Babel« je range mon

bureau 13 », Tanneurs

Quarante-Cinq, 29 mars 2018.

↩︎. La chronique littéraire,

ponctuée de lectures, se déploie telle une navigation Web, zappant

d’une langue à l’autre, offrant un pendant à la globalisation dont

YouTube constitue et le symptôme et l’instrument. Claude

Enuset propose une rubrique « Bibliothèque », conforme aux

usages du bookshelf tour typique de YouTube : l’occasion,

pour lui, d’une autobiographie par les lectures, qui vient ériger la

polyphonie en régime fondateur de toute mise en voix du texte

littéraire dans ces capsules vidéo. Le « Service de presse » de François Bon

feint de ne se consacrer qu’aux livres présents dans l’actualité

éditoriale, reçus par courrier. En réalité, chaque découverte et

chaque lecture singulière s’adosse à l’immense généalogie qu’est la

littérature. Il arrive très fréquemment que François Bon

interrompe la présentation d’un nouvel ouvrage, fraîchement publié,

pour aller puiser dans les rayonnages de sa bibliothèque, qui servent

logiquement de décor immuable à ses vidéos, tel ouvrage antérieur avec

lequel dialogue le nouveau-venu. La lecture joue là un rôle central,

elle qui déplie toute une polyphonie stratifiée : la voix du lecteur

évoque, sans la controuver, la voix de l’auteur, et convoque la

totalité de la bibliothèque. Lire en public permet une telle présence

spectrale des disparus : « Qu’un Koltès, à

tel moment, puisse être derrière votre épaule, qu’on sentirait son

souffle dans le cou. Qu’au fond de la salle glisse la silhouette mince

de Michaux :

on appelle des fantômes, les craindre » (Bon 2010). Lire sera « convoquer les

morts » (Bon 2010), y

compris dans ces capsules vidéo postées sur YouTube qui perpétuent le

geste littéraire comme dialogue avec les morts.

La bascule s’y fait d’ailleurs sensible, tant la tessiture même de

la voix se modifie, quand le youtubeur passe de la présentation de

l’ouvrage à sa lecture, rejoignant ainsi toute lecture comme

« émigration », « expatriation », selon les termes de Pascal

QuignardDans Le Lecteur (1976,

107).↩︎. Qu’elle soit altérée

techniquement, ou comme blanchie, monocorde conformément à la

tradition de lecture inexpressive du texte poétiqueC’est le choix récurrent de Gwen

Denieul.↩︎, démultipliée par un canon

savamment orchestréComme dans cette lecture de Luc Lang

par François

Bon : « Luc Lang | JE

DOIS VOUS DIRE QUELQUE CHOSE C’EST IMPORTANT », françois bon | le

tiers livre, 30 août 2016.

↩︎, ou projetée par le porte-voix

cher à Charles

Pennequin filmé lisant dans la rue par Jean-Paul

Hirsch« Charles

Pennequin les zumains se voient p’us », Jean-Paul

Hirsch, 7 mars 2016.

↩︎, la voix du lecteur accueille en

elle une altérité, s’élève à une étrangeté voire à une monstruosité

qui lui permet de renouer avec celle initiale, du geste créateur :

Ce dont je fais l’expérience en lisant, écrit Christian Prigent, c’est de la pression d’une voix étrangère à celle de l’individu que je suis. La voix est une sorte de label d’identité (on dit : « je l’ai reconnu à sa voix »). Cette voix correspond à l’usage linguistique quotidien. Au regard de cette norme, une « écriture » produit un « monstre » : une force que la langue recèle et dont un certain travail dit « littéraire » fait surgir l’inhumanité. Il y a bien ainsi, face à la langue des hommes assemblés en société, une monstruosité propre à Rabelais, à Artaud, à Céline. J’attends de la performance vocale qu’elle incarne cette monstruosité stylistique : qu’elle produise une élocution capable de jouer, par rapport à la voix « naturelle », le rôle d’écart monstrueux que le geste d’écriture joue par rapport à l’usage discursif (social). Cette voix est et n’est pas la voix du sujet qui en est le support (s. d.).

La lecture à voix haute est bien lecture à voix autre, qui met au jour une pluralité énonciative stigmate d’une parcellarisation du sujet, dont YouTube, particulièrement dévolu, selon Michael Strangelove, à l’expression du « plural character of the self », pouvait être le creuset : « video helps us to represent subjectivity as plural, intertextual and interrelational« La vidéo nous aide à représenter la subjectivité comme étant plurielle, intertextuelle et interrelationnelle » (notre traduction).↩︎ » (2010). La vidéo-lecture révèle la disparate du sujet-voix comme celle du geste-écriture.

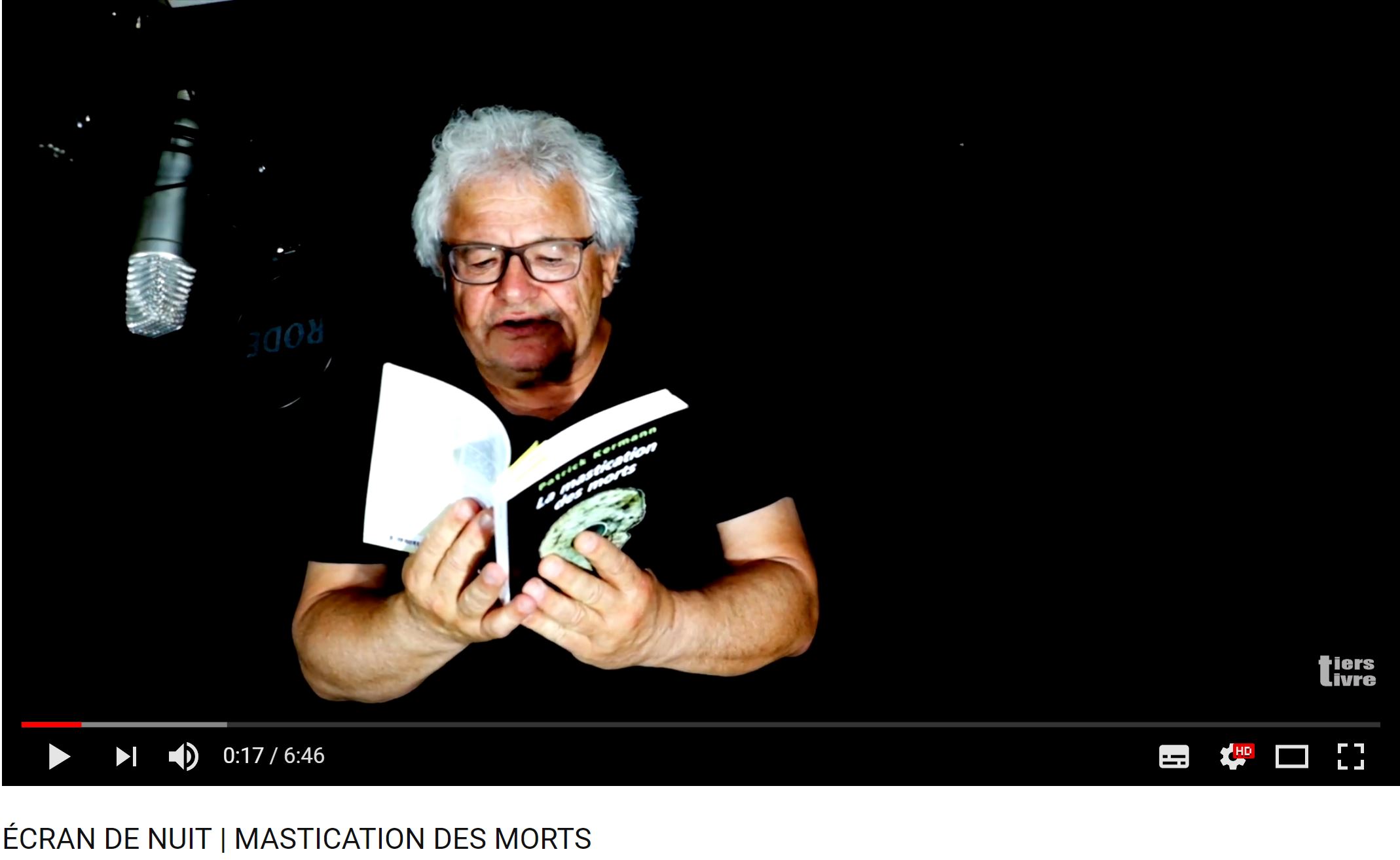

Ouverture-nuit

Pour lire un extrait du livre de Thomas

Vinau Des étoiles et des chiens, François Bon

choisit ainsi le murmure« THOMAS VINAU

| 76 CHIENS, ÉTOILES ET INCONSOLÉS », françois bon | le

tiers livre, 30 avril 2018.

↩︎. C’est qu’il est

nuit, et que cette lecture s’inscrit dans la série « Écran de nuit » :

mais toutes ces lectures YouTube – en témoigne explicitement la chaîne

de cet autre grand liseur, Dernier

Endormi – sont nocturnes, littéralement ou

métaphoriquement. Parce que c’est dans la nuit, sur fond noir, que les

morts se manifestent, comme l’atteste François Bon,

à l’approche de son soixante-cinquième anniversaire« LECTURES |

PATRICK KERMANN, MASTICATION DES MORTS », françois bon | le

tiers livre, 21 mai 2018.

↩︎ :

Je lit un autre : un auteur qui à la fois n’est pas

moi-auteur, tout en étant ce moi-lecteur, altéré. La lecture se fait

ainsi volontiers solennelle, extrêmement ritualisée même comme pour

indiquer le congé donné à l’agitation diurne et au bavardage de

surface. Le noir gagne voire envahit l’écran« ÉCRAN DE

NUIT #42 | BECKETT, SE VOIR », françois bon | le

tiers livre, 20 janvier 2018.

↩︎ :

Et la bouche qui lit se tourne volontiers vers cette nuit

originelle d’où vient, on l’a vu, tout ce qui peut être lu« CARNETS #03

| CONTRE LA BIENVEILLANCE », françois bon | le

tiers livre, 4 mai 2018.

↩︎ :

YouTube s’éprouve ici comme réseau social, au-delà de toute considération d’usages ou d’affordances. La nuit ouverte de ces lectures est d’abord un bien commun, que partagent les liseurs dans ces capsules de littéraTube. Chacune s’adresse à la nuit intérieure de notre condition : que la lecture la manifeste, en provienne pour la révéler, et c’est aux internautes-spectateurs qu’il est loisible, dès lors, de rejoindre non seulement le texte lu, mais cette commune condition. De là l’imaginaire d’une lecture immersive, qui prédomine dans notre corpus. Les « plongées livres » de François BonVoir l’index général des vidéos « plongées livres » (Bon s. d.a).↩︎ confirment ce que les gros plans sur les visages laissaient deviner : cosa mentale, la lecture, même oralisée, invite à l’immersion dans une réalité intime, mais en partage. Cette immersion n’est accessible que par la bascule à la voix autre, qui signale l’entrée en fiction ; dans une fiction à laquelle on fait crédit d’une véritable puissance heuristique, capable de mettre au jour ce socle commun.

Ce que performent ces lectures ressortit à une ouverture, à la percée d’une brèche dans le sujet lisant, que la nuit favorise, et que le genre du vlog cultive :

« Ouvrir soi-même, on prendrait une lame, on couperait le visage en deux, ici », commente François Bon« CARNETS #03 | CONTRE LA BIENVEILLANCE », françois bon | le tiers livre, 4 mai 2018.↩︎. « Lecteur, il s’ouvre, il est ouvert, l’ouvert, comme son livre est ouvert » (Quignard 1976, 61) : c’est bien l’acte de lecture qui ouvre. Est-ce coïncidence si toute la série de « Service[s] de presse » actualise, à sa façon, le rituel YouTube du unboxing ? Pas de crème démaquillante ni de sticks paillettes, ici, comme dans une routine beauté, mais des livres, et leur lot d’emballages cartonnés, que le destinataire déchire avec une insistance significative, en pestant le plus souvent contre emballages et enveloppes qui contrarieraient par leur simple présence le rêve numérique d’une immédiateté enfin atteinte entre l’œuvre et son lecteur. L’anecdotique circonstanciel s’efface donc devant une violence autre, celle qui charge d’énergie celui qui découvre les livres et qui va les lire en public sur sa chaîne YouTube : comme si ce rituel permettait à François Bon de se recharger, de renouer avec « la violence ouverte qu’est l’œuvre » (Blanchot 1982, 261), en assimilant une partie de l’énergie dont ces textes sont issus, pour se hisser à son tour à un degré d’intensité suffisant pour que le contact avec eux puisse s’établir. Quand les booktubeurs témoignent, en ouvrant eux aussi les paquets reçus, d’une légitime curiosité et d’une excitation qui contribuent à établir cette complicité émotionnelle avec leurs spectateurs, nos lecteurs semblent avoir accès à la violence qu’est écrire, même. Si la littérature est effraction et assaut de la frontière, alors à son contact quelque chose de cette violence initiale et fondatrice doit se faire jour, tout particulièrement au moment de la lecture.

À la suite immédiate du passage précédemment cité, Christian Prigent concluait en effet son propos de la sorte : « C’est plutôt la “voix-de-l’écrit”, la trace sonore et rythmique du geste appelé écriture » qui se fait entendre dans la lecture à voix haute/autre (s. d.). Parce que lire le texte d’autrui, comme se le proposent tous ces liseurs sur YouTube, c’est repasser par l’origine, irreprésentable, celle du geste de la création. Lire revient à repasser par la nuit première, cette nuit où est né le texte, ou naît tout texte, d’entre les livres et les mo(r)ts. La parole en sera le vecteur privilégié, qui par la voix, autorise telle régression vers « le lieu où sourd le langage ». C’est proprement ce retour amont qui donne sa complexité spécifique à ces capsules vidéo, qui ne se contentent pas de diffuser ou de prescrire des ouvrages mais bien de repasser par là où écrire devient possible. « Lire, c’est mimer l’écriture en train de se produire » (Bonnaffé et al. 2005, 59) : le rythme de la lecture, tout particulièrement, comme face sensible du geste offerte en partage aux internautes, rejoint ainsi un faire originel, lui-même rythme.

S’enraciner plus en arrière de soi, à l’endroit même où on en appelle à la parole, à l’endroit même où on organise cette poussée de mots qui va s’appeler phrase […] la vidéo c’est simplement qu’on rapporte, qu’on tire vers nous, en arrière, l’idée même de la publication plus près de l’endroit de cette naissance« SP 47 | LIVRES QUI FONT DU BIEN », françois bon | le tiers livre, 12 mars 2018.

↩︎.

Projeter les mots des autres, c’est aussi les introjeter, tout en

échappant à la stupeur et au mutisme que peut provoquer la découverte

d’un texte ; c’est s’y reconnaître, tout en se ménageant comme une

servitude, s’ouvrir une voie pour désadhérer, et que dans cet écart

l’œuvre personnelle, par la suite, puisse advenir. Lire à voix autre

sur YouTube, pour célébrer et brûler en même temps, donc : François Bon

jette à terre, violemment, les livres reçus pour son « Service de

presse », que pourtant il dit chérir particulièrement. C’est qu’il y

faut ce « feu bouté aux livres qui fondent [la parole] », comme

l’écrit Pascal

Quignard (1976,

47), pris au mot par François Bon

tentant, en un geste post-gainsbourgien, de brûler un roman d’Arno

Bertina« ANTI-RENTRÉE LITTÉRAIRE #3

| Arno Bertina, DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT », françois bon | le

tiers livre, 13 septembre 2017.

↩︎… La bibliothèque comme

thésaurus, ne vit que par cette pratique symétrique de la

dépense, au sens où l’entendait Bataille :

input/output, encore.

Si la lecture participe de la création, c’est aussi en tant que telle, en tant qu’incarnation du texte, fût-il allographe, dans un écosystème littéraire en pleine mutation. Puisqu’un même texte peut, voire doit, exister sous diverses formes – performances, conférences, rencontres… – la voix du lecteur sur YouTube vient contribuer au vaste mouvement de « différenciation » qu’après Marjorie Perloff, Jan Baetens résume ainsi : « le texte s’inscrit maintenant dans une logique du texte pluriel ou “différentiel”, c’est-à-dire d’une œuvre partagée entre plusieurs formes et versions équivalentes, radicalement ouvertes, toujours susceptibles de changements » (Baetens 2016, 95). Littérature hors du livre, le Web et la lecture publique se sont donc rencontrées, au sein de cet écosystème aux frontières mobiles, autour, plus précisément, de l’acte de publication : « dans le contexte de désaffection culturelle, plus jamais invité dans bibliothèques, théâtres ou autres, si on veut que la littérature vive, c’est à nous de la prendre en charge. Lire en public, même sans public, et balancer sur YouTube pour retrouver l’instance décisive qu’est étymologiquement, la publication », se propose ainsi François Bon (s. d.b).

Lectubeurs

Par « lectubeurs », on désignera si l’on veut cette communauté de lecteurs, auteurs de capsules vidéo sur YouTube, qui empruntent certains stylèmes à la troupe, en extension constante, des booktubeurs, tout en s’en démarquant par une pratique de la lecture directement en lien avec la création littéraire comme horizon. Les lectubeurs croisent, de façon remarquable, les enjeux les plus vifs qui aiguillonnent la littérature contemporaine, dans ses circuits de diffusion plus sinueux et pluriels qu’auparavant, et les fondements mêmes des cultures numériques. Trois terrains d’entente en témoignent explicitement : l’improvisation, la fragmentation et l’appropriation.

L’improvisation confine au dénuement, elle qui soustrait autant que

possible de la lecture préconstruits et attendus, pour se confronter à

la matière brute d’un texte inconnu encore quelques instants plus

tôt : en quelques minutes, au sein d’une même vidéo, Guillaume

Cingal multiplie ainsi les marques métadiscursives : « tout

cela est totalement improvisé » ; « c’est de l’improvisation » ;

« improvisation complète, et on y va« je range mon

bureau #1 », Tanneurs

Quarante-Cinq, 20 mars 2017.

↩︎ ». L’internaute, familier d’une

culture YouTube fondée sur la valorisation de l’authenticité

et de la spontanéité, deux valeurs cardinales de la

plateforme, retrouve dans cette mise en scène « sans filet », à

l’image des lectures-traductions de Guillaume

CingalPar exemple « TSF #135 (2018—16) : traduire

sous la neige », Tanneurs

Quarante-Cinq, 7 février 2018 (rubrique « TSF » :

« Traductions sans filet »).

↩︎, une imprévisibilité matinée de

ludicité. L’accidentel – les innombrables chutes qui peuplent YouTube

l’attestent – réjouit l’internaute spectateur : à leur échelle, les

hésitations linguistiques de Guillaume

Cingal, les repentirs de François Bon,

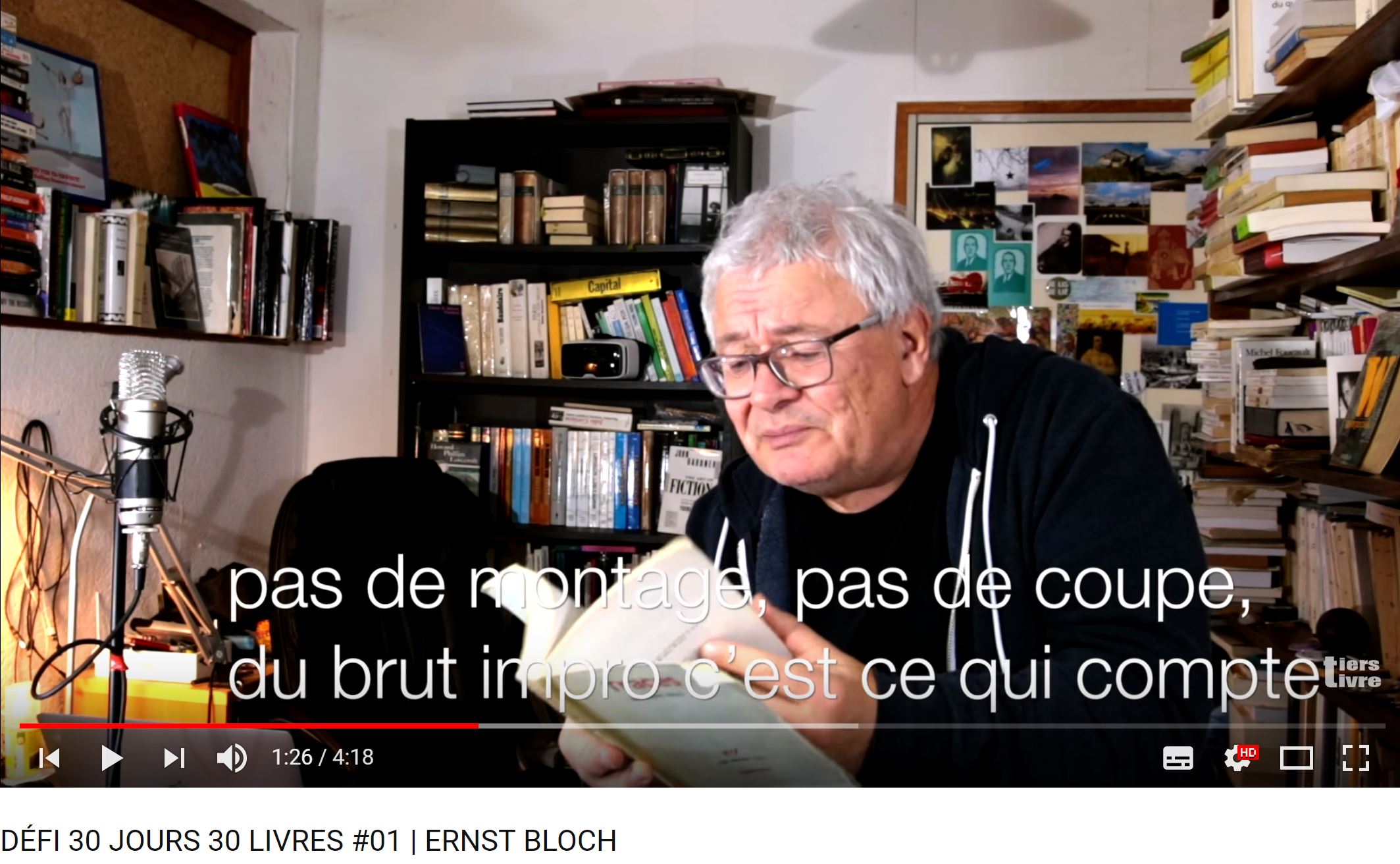

participent de ce même imprévisible« DÉFI 30

JOURS 30 LIVRES #01 | ERNST BLOCH », françois bon | le

tiers livre, 8 décembre 2017.

↩︎. Mais ce peut être le livre qui

ne supportera pas la lectube comme crash test, tant la

lecture à voix haute, on le sait, est réputée discriminante. Chacune

de ces lectures soulève une tension, quant au sort réservé au texte :

tiendra, tiendra pas ?

Paul Zumthor avait déjà mis en relief ce lien entre l’oral et le flux : tous deux en effet donnent le texte au fur et à mesure de son déroulement, contrairement au texte clos et se donnant pour un tout. Le livre, affirme-t-on communément, appartient aux biens expérientiels, qui ne pourra être évalué qu’à travers l’expérience que constituera la lecture. La lecture filmée et diffusée donne à voir cette expérience, dans la captation directe, éventuellement accidentée, qui par-là se différencie d’une approche externe et critique, qui se contenterait de résumer l’argument de l’ouvrage ou de lire ses abords paratextuels. De là sans doute l’omniprésence des vidéos de lectubeurs nourries d’images mobiles, filmées lors d’une marche ou d’un périple à vélo. Les dérives de Gwen Denieul dans la ville de Bordeaux, la nuit, viennent ainsi confirmer que déambuler et lire constituent un seul et même mouvement. La lectube n’est rien d’autre qu’une dérive, d’inspiration situationniste si l’on veut, dans le cœur d’un texte, à découvrir ruelle après ruelle, paragraphe après paragraphe.

Les lectubeurs adaptent ainsi le mode de lecture du document sur Internet à leur appréhension du livre : la sérendipité prévaut, puisque la plupart aiment à souligner qu’ils ouvrent le texte au hasard. Par cette lecture préhensive et aléatoire, ils le fragmentent, ne proposant qu’un extrait à l’internaute, confronté au gré de sa navigation à de multiples formes brèves et fragmentaires. Sa lecture hypothétique, c’est-à-dire, celle qu’il s’imagine faire ultérieurement, mettant ses pas dans ceux du lectubeur, se construit alors de façon fractale : à partir de cet extrait, comme ailleurs sur le Web, il en vient à imaginer le reste de l’œuvre. C’est bien à un braconnage, au sens que Michel de Certeau confère à la notion, que collaborent lectubeurs et internautes : tous construisent leur propre parcours dans la masse de livres publiés et dans la bibliothèque, plus généralement. YouTube fonctionne ici comme un réseau social où l’on braconne, contre algorithmes de recommandation et affordances, propriétés des puissants du numérique.

Par là, la littérature s’offre en effet à la culture Web de

l’appropriation. Lire l’autre ne saurait se ramener à la simple

citation, mais ressortit bien davantage à une démarche créatrice

inspirée de la variation et du remix, clefs de voûte de la création en

régime numérique (Limare, Girard, et Guilet 2017). Les

lectubeurs inscrivent leur pratique dans la sérialité anthologique

définitoire du Web, au sein de rubriques nettement identifiées,

réparties dans une chaîne YouTube. Plus de soixante-dix numéros du

« Service de presse » de François Bon

achèvent par exemple d’ériger la variation en valeur centrale de ces

pratiques. Qu’il s’agisse du « Défi 30 jours 30 livres », à l’origine

du passage de la publication vidéo au rythme quotidien chez François Bon

ou d’autres séries achevées ou en cours, ç’aura été le risque de

l’éphémère qu’auront voulu faire résonner ces capsules vidéo dans

l’archive foutraque qu’est YouTube, et conserver l’élan natif de la

lecture, de la lecture qui essaie, creuse, de la lecture comme

pratique DIY de la littérature. « On va risquer ça », propose Guillaume

Cingal« TSF

#138 (2018—19) : une demi-page de Leslie Kaplan » (2min35s), Tanneurs

Quarante-Cinq, 13 février 2018.

↩︎ – ça, la traduction

comme variation, ça la lecture comme appropriation,

ça la littérature sur YouTube : la littéraTube.