Vidéoperformances

Gilles Bonnet, Erika Fülöp, Gaëlle Théval, « Vidéoperformances », Qu’est-ce

que la littéraTube ? (édition augmentée), Les Ateliers de [sens

public], Montréal, 2023, isbn : 978-2-924925-21-8, http://ateliers.sens-public.org/qu-est-ce-que-la-litteratube/chapitre4.html.

version 0, 22/05/2023

Creative

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

« Sortir la poésie du livre », « mettre la poésie debout », pratiquer une « poésie directe » : ces propos émanent d’une génération de poètes qui ont pensé affranchir l’œuvre poétique du carcan du livre, en usant de moyens technologiques nouveaux et d’espaces de diffusion alternatifs à celui du livre, vécu, avec la chaîne éditoriale dont il est un maillon, comme espace contraignant. À la fin des années 1950, Bernard Heidsieck entend, avec la poésie action, développer une poésie qui use des moyens technologiques nouveaux et se diffuse dans des espaces alternatifs à ceux du livre. Il décrit alors un champ dans lequel les petites plaquettes de poésie s’échangent entre poètes, où les « lectures » se font en cercle fermé, vase clos d’où le « public » se voit excluPar exemple dans Térature (1981, 102) : « 1955. La poésie méritait mieux que de n’être lue que par des copains ou d’autres poètes ».↩︎.

On retrouve ainsi, de manière récurrente dans les discours, l’image du livre-tombeau, non pas érigé en monument pour le poète, mais espace mortifère, « terrain mort » pour la poésie qui s’y voit menacée d’« étouffement », d’« asphyxie blanche ». C’est, pour ces poètes, une question de survie : la poésie, pour être « vivante », doit s’arracher « au cimetière de la page écrite », nous dit Jean-Jacques Lebel dans sa présentation du happening « Pour conjurer l’esprit de catastrophe » en 1962. Prise entre les derniers feux du surréalisme et son inflation d’images, et les coquetteries de la poésie « blanche », la poésie véhicule, pour ces poètes, des connotations désuètes, poussiéreuses, signes d’un déphasage d’avec la société, dont la fétichisation de l’objet-livre est un symptôme. Cette fétichisation est également la cible de Julien Blaine, chez qui la critique prend, dans le contexte de l’après 1968 et de la critique de la société marchande, une orientation idéologique qui la relie à la domination du spectacle et de la marchandise. Dans un manifeste de 1971, Julien Blaine plaide ainsi en faveur d’une poésie « hors du livre hors du spectacle hors de l’objet », s’érigeant « contre la séduction du livre, et, plus généralement, de l’objet ». Envisagé dans sa forme même de codex, le livre apparaît également comme une forme symbolique (Melot 2004) et un vecteur de diffusion des valeurs dominantes. On retrouve ainsi des images d’enfermement, lié à l’oppression, chez Blaine, dans le manifeste de 1971 : « Qu’est-ce en effet que le livre, sinon une entreprise de réduction, d’enfermement, de POLICE des langages, sinon le grommellement d’une société aphasique parce qu’elle est opprimée ? » (1971). Chez Jean-Jacques Lebel, le médium est présenté comme un « filtre » et, donc, une forme de censure. Le mode de création et de circulation du livre, la chaîne éditoriale comme les circuits de diffusion, sont assujettis à des contraintes économiques et marchandes dont la poésie doit se dégager pour survivre. Sa poésie se nommera alors « directe », « par opposition à la poésie “indirecte”, c’est-à-dire la poésie d’abord écrite, puis imprimée, puis éditée, puis mise en librairie. Donc filtrée à travers l’industrie culturelle » (Lebel 1994, 14).

La création en 2005 de YouTube semble donner à ce positionnement commun aux poésies expérimentales les moyens de son ambition, et, surtout, le rendre accessible à tous ; YouTube permet en effet à tout un chacun de créer et de diffuser des vidéos, confortant, selon la formule de Patrice Flichy, « le sacre de l’amateur » (2010) : il autorise une publication directe, qui se passe des intermédiaires traditionnels, institutionnels ou éditoriaux. Cette possibilité semble entrer en résonance profonde avec le projet des poésies en performance, dont l’ambition est précisément de se passer des cadres éditoriaux pour privilégier un rapport direct au public. En tant qu’espace non littéraire, YouTube peut-il être à son tour considéré comme un moyen par lequel la poésie, en particulier la performance, se diffuse sur les mêmes réseaux que ceux de la culture de masse, au sein du tout-venant, dans un espace non séparé, prolongeant le geste effectué par la poésie en performance depuis ses manifestations historiques ?

Mais YouTube est aussi le lieu de diffusion de formes spécifiquement numériques au format vidéo. La vidéoperformance désigne une forme singulière qui ne se confond ni avec les captations vidéo de performances ou de lectures publiques ni avec l’enregistrement de lectures à voix haute filmées face caméra. Qu’elle montre une action filmée par le poète lui-même ou par un tiers, réalisée dans un espace public ou privé, avec ou sans public, la vidéoperformance se caractérise avant tout par une implication du filmage dans sa forme même, et, partant, d’une forme d’écriture vidéo. Cette forme n’est pas spécifique à la poésie : elle s’inscrit elle-même dans une tradition fortement liée à la performance artistique depuis ses débuts au cours des années 1960, via la pratique de l’autofilmage par les performeursFrançoise Parfait consacre par exemple un chapitre à la performance dans son ouvrage Vidéo : un art contemporain (2001).↩︎.

Ces vidéoperformances ont trouvé des réalisations numériques et relèvent pour certaines d’une forme de poésie numérique, en ce qu’il s’agit de formes qui utilisent le « dispositif informatique comme médium » et mettent en œuvre « une ou plusieurs propriétés spécifiques à ce médium », selon la définition donnée par Philippe Bootz (2007). Elles se destinent à une diffusion en milieu numérique et travaillent dans leur écriture même avec les propriétés spécifiques à cet environnement. Les premières utilisations du médium numérique pour filmer une action, en direct ou en différé, se caractérisent par une utilisation de la webcam et du montage d’une part, d’autre part par l’utilisation du live chat vidéo, comme on peut le voir chez Annie Abrahams ou encore Philippe Castellin : le poète visuel et performeur se livre depuis les années 1990 à des expérimentations sur les supports vidéo et numériques. L’articulation de la performance comme pratique live et en partie improvisée avec le dispositif numérique est ainsi particulièrement envisagée dans la série « Fondu_au_noir » (Castellin 2009) : le poète y dit de mémoire d’anciens poèmes face caméra puis opère un montage, et laisse l’algorithme décider de l’extrait montré, alliant de la sorte la présence du corps en action et l’improvisation propre à la performance à la combinatoire, l’une des tendances importantes de la poésie numérique. Chez Philippe Castellin comme chez de nombreux poètes expérimentaux issus de la poésie visuelle, sonore et de la poésie performance, le Web est également perçu comme un espace dans lequel la volonté de mettre en circulation des formes nouvelles hors des structures culturelles dominantes est enfin possible :

pour les poètes expérimentaux la possibilité de rendre accessibles leurs travaux dans un médium auquel ils semblaient par nature adéquats, celle de contourner les structures officielles, de réaliser le rêve des relations horizontales et réflexives, enfin d’explorer des possibilités formelles certes énoncées antérieurement mais demeurées à l’état d’utopie : gestion de l’interactivité, œuvres ouvertes, travaux collaboratifs, work in progress… (2013).

Les auteurs de vidéos créées spécifiquement pour leur diffusion sur YouTube, et par les outils de YouTube, deviennent-ils alors, de vidéoperformeurs, des youtubeurs ?

Poétique et (més-)usages de la plateforme

Sur YouTube, les contenus créés par les youtubeurs sont très variés, mais des genres ont fini par émerger : sketch, web-série, vlog, unboxing, vidéos de vulgarisation, gaming, tutoriels. Des vocabulaires communs leurs sont associés, qui sont liés aux contraintes techniques et aux phénomènes d’imitation mutuelle des producteurs de vidéo. Ainsi YouTube n’est-il pas uniquement une plateforme d’hébergement de vidéos mais bien un média, dont les créations vidéo sont marquées par un certain nombre de traits récurrents : et ce sont précisément ces caractéristiques que l’on retrouve dans les vidéoperformances dont il sera question dans ce chapitre.

Ce vocabulaire est tout d’abord marqué par un amateurisme exhibé, revendiqué, qui participe du bricolage technologique. Celui-ci est identifié par André Gunthert comme un trait esthétique commun aux formes d’autophotographie et autofilmage en circulation sur les réseaux « jouant des incertitudes du cadrage, des traces visibles de manipulation ou de l’amateurisme de la prise de vue » (2015), au point de devenir une signature du genre. La généralisation et la démocratisation des outils de filmage et les facilités associées semblent avoir tout d’abord favorisé les pratiques d’improvisation et de prise directe. L’improvisation, si elle n’est pas définitoire de la performance poétique, en constitue parfois une part importante, comme chez Charles Pennequin, dont la pratique performative a très vite intégré l’enregistrement, via le dictaphone puis la vidéo, pensés comme captations d’improvisationsLes enregistrements au dictaphone ont été numérisés et diffusés sur le site de l’auteur via Soundcloud avant d’être publiés pour certains en vinyle par le FRAC de Besançon.↩︎. Une grande partie des vidéoperformances diffusées sur YouTube par le poète sont des improvisations, pratique que l’on retrouve chez Vincent Tholomé, associée au paradigme de l’essai, du brouillon : les vidéos se présentent comme des tentatives, formes non finies, ouvertes.

D’un point de vue formel, le cadrage fixe et le dispositif frontal

lié à l’autofilmage par la webcam est une constante. Fenêtre sur

cuisine ou chambre, la webcam offre un plan rapproché sur le visage et

le haut du buste et le situe dans un espace domestique. Nombreuses

sont les œuvres qui, à l’instar des vidéos dominantes sur YouTube

comme les vlogs, et dans la continuité des premiers usages privés de

la webcam en réseau type « Jennicam », ouvrent sur un espace ordinaire

et quotidien. Ainsi Vincent

Tholomé nous montre-t-il une partie de son bureau ou de sa

cuisine dans sa récente série « Mon épopée« Mon épopée

(chant 29) », Vincent

Tholomé, 7 mars 2019.

↩︎ » : à genoux sur un tapis de son

salon, devant la cuisinière où chauffe l’eau pour les pâtes dans « how to prendre garde à l’eau des

pâtes ».

Sylvain

Courtoux est filmé dans sa cuisine également, et le bureau d’un

minuscule appartement« Sylvain

Courtoux - Tuto Litières (performance 1) », Sylvain

Courtoux, 22 novembre 2015.

↩︎ ; Laura

Vazquez, dans sa série des « Poèmes du mois », apparaît dans

son appartement, sa chambre, son bureau, ou encore sa bibliothèqueLes « Poèmes du mois » ont été depuis retirés de la

plateforme par la poétesse.↩︎. Chez Pierre

Guéry, cet espace est souvent neutralisé, la talking

head s’adressant au spectateur devant un mur, mais l’on aperçoit

de temps à autre des fenêtres, un meuble, et la prise de son directe

révèle une acoustique qui n’est pas celle d’un studio« MY

TALKING HEADS / Poèmes vidéos / Pierre Guéry », VOICEKABINETT,

2017-2018.

↩︎.

Si la vidéo YouTube inscrit le corps de l’auteur, c’est dans ces

cadres une figure qui se confond avec celle de l’individu lambda

depuis un espace domestique et désacralisé : un espace domestique

connecté.

La webcam comme fenêtre cède à d’autres moments la place à des plans approximatifs, faits de tremblés et de ratages divers liés à la manipulation du téléphone, lorsque le filmage se fait en extérieur, ouvrant alors également sur des espaces triviaux, non dédiés à la pratique artistique, mais surtout communs, et essentiellement citadins : on retrouve ainsi à plusieurs reprises Charles Pennequin dans les toilettes d’un train par exemple, dans une gare, ou dans les couloirs du métro et dans la rue dans la vidéo « Je jouis », et Laura Vazquez dans différents endroits de la ville, de la rue ou des transports publics.

Cette esthétique amateur se retrouve dans l’utilisation d’outils de captation et d’édition d’image standards. L’usage du miroir, caractéristique du selfie avant la généralisation des caméras frontales, conduit dans plusieurs cas à l’exhibition de l’appareil, comme on peut le voir dans la vidéo de Charles Pennequin « Tu sais très bien que j’t’aime ! » décrite comme une « déclar’action d’amour au téléphone portable et au miroir de la salle de bains, 2016. Technique mix et max. Improvisé dans un hôtel, à Sarzeau (Bretagne) ». Les outils d’édition type décors et filtres Photobooth, du nom du logiciel de capture d’images installé par défaut sur les Mac, sont aussi fréquemment utilisés. Dans la série des « Poèmes du moisIls ont été depuis retirés de la plateforme par la poétesse.↩︎ » de Laura Vazquez, le déclencheur Photobooth sert de générique à chacune des vidéos, et Pierre Guéry use et abuse des effets spéciaux et filtres proposés par ce même outilPar exemple : « My talking heads #26 // réinsertion » ; « #27 // Œil pour œil » ; « #28 // Le Momot », « #29 // pas tout écrire » et « #30 Still life » alternent les filtres, respectivement « Éclat », « Rayon X », « Caméra thermique », « Crayon de couleur » et « Bande dessinée ».↩︎. Le logiciel de montage intégré à la plateforme est enfin également utilisé, et, là encore, exhibé : Charles Pennequin précise sous certaines de ses vidéos que le montage est réalisé avec YouTube. C’est le cas de « Causer n’est pas poser », dont le titre précise qu’il est « monté avec youtube ». Dans ce même poème, le texte thématise la prise de vue à la perche à selfie utilisée pour filmer l’auteur, de façon circulaire. Sous-titré « essai perchiste », le texte inscrit sous la vidéo se construit sur une polyptote autour du mot « perche ». L’amateurisme assumé ne relève ainsi pas d’une volonté de se passer de médiation au profit d’une coïncidence rêvée entre l’action et son enregistrement : loin d’effacer le média, il s’agit au contraire de travailler avec des outils technologiques standards, et de s’insérer dans un vocabulaire commun. Ainsi, à l’instar de Charles Pennequin dans l’exemple précédemment cité, beaucoup de vidéoperformances entretiennent un rapport réflexif au média utilisé. Pierre Guéry utilise le format standard de la talking head, devenu une référence en raison du dispositif frontal imposé par la webcam, et intitule précisément sa série de vidéo « My talking heads ».

MY TALKING HEADS #28 // LE MOMOT // PIERRE GUÉRY

Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.

Crédits : Pierre Guéry | VOICEKABINETT

De la même manière, Laura Vazquez utilise le déclencheur Photobooth comme générique, alors même que ses vidéos sont tournées avec une caméra numérique portable. Présence superlative du corps en action, esthétique DIY, improvisation, investissement d’espaces non artistiques, autant de caractéristiques qui font converger la vidéo YouTube et la performance poétique. Mais YouTube en tant que plateforme informe également l’écriture du poème performé dans la mesure où ce sont les genres spécifiquement youtubéens qui y sont retravaillés – ou détournés.

Nombre de vidéoperformances nativement youtubéennes s’emparent en effet de leurs codes, pour se les approprier souvent de manière plus ou moins ironique, opérant de la sorte un télescopage entre des genres triviaux et le genre poétique.

Genres communs aux réseaux sociaux, le selfie, et le vidéo-selfie, se retrouvent ainsi parodiés par Charles Pennequin, par exemple dans « Tuto-poème n°2 : le selfie-perf » (s. d.), une vidéo muette où chaque micro-mouvement du visage est ponctué de rires enregistrés, comme une mise en évidence du caractère dérisoire de cette publicisation du n’importe quoi. Le selfie informe également la série des « Poèmes du mois » de Laura Vazquez, en association avec le « vlog » rappelé ici par la régularité métronomique avec laquelle chaque poème est posté (le 1er de chaque mois entre octobre 2013 et novembre 2017). Le poème se compose d’un montage très rapide de prises de vue réalisées chaque jour, où l’on voit la performeuse proférer un seul mot, le montage final seul recomposant une phrase syntaxiquement cohérente.

L.L.L. #49 NOVEMBRE 2017

Cette vidéo n’est plus disponible sur YouTube. Avec l’accord de son autrice, elle a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité.

Crédits : Laura Vazquez

Chez Laura

Vazquez, ce genre se conjugue également avec la pratique en

vogue sur YouTube du montage bout à bout d’extraits de films dans des

compilations thématiques, ou des meilleurs vines filmés par

des amateurs, et plus généralement de l’esthétique de la répétition,

de la fragmentation et du montage épileptique à l’œuvre dans de

nombreux genres youtubéens. Surreprésentées sur YouTube, les vidéos

filmées en caméra embarquée, donnant à voir exploits sportifs et

ratages divers, chutes, cascades et défis stupides, « poussant à

l’hyperbole le règne de l’idiot planétaire » selon les termes d’Antonio

Dominguez Leiva (2012), sont également convoqués à la

vision de ces vidéos. Les performances effectuées par Charles

Pennequin dans l’espace public le montrant par exemple dans la

rue en train de prononcer tout haut les mots « je jouis« Charles

Pennequin - Je jouis », I dBruyn,

21 novembre 2011.

↩︎ », hurlant sur sa mobylette

(croisant au passage un microgenre existant, le « selfie moto ») dans

« Poésie pétarade », ou

encore arpentant une galerie en répétant « ça a déjà été fait« ça a déjà

été fait », charles

pennequin, 30 janvier 2017.

↩︎ », filmées pour la plupart à la

GoPro, résonnent, dans cet espace médiatique, avec ces genres. La

captation relève alors

du registre de l’expérience. La photographie [ou le film] exécutée à ce moment précis n’est ni seulement une image de soi, ni seulement une image du site, mais précisément la trace visuelle de leur articulation éphémère, le rapport de l’acteur à la situation, inscrit dans l’image (Gunthert 2015).

La performance et sa captation sont articulées à un contexte qui devient prégnant. Il s’agit, par ces biais, de se filmer en situation, dans des espaces quotidiens.

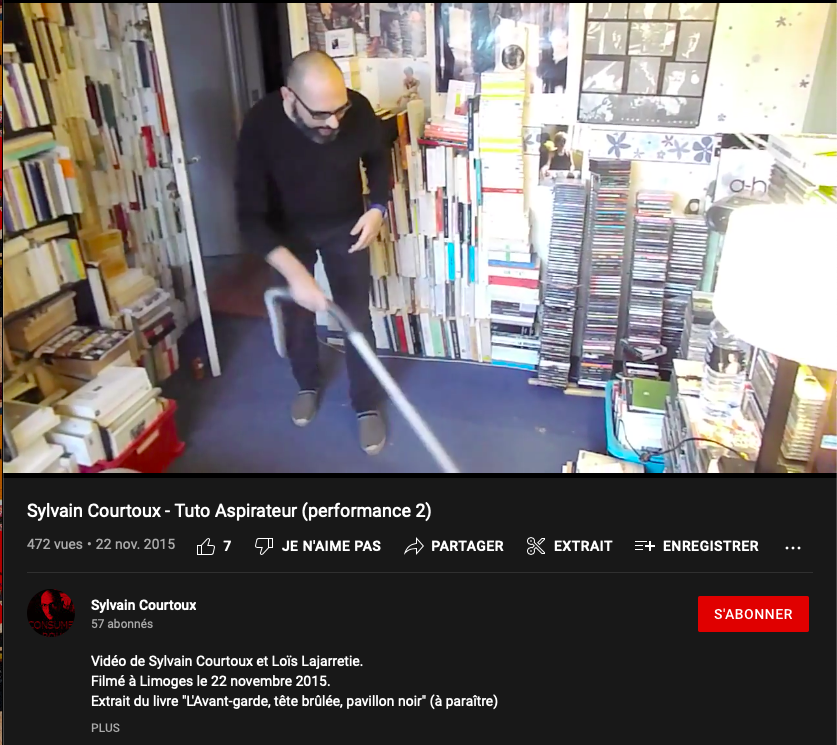

Autre genre très populaire sur YouTube, le tutoriel est le thème de plusieurs performances de Sylvain Courtoux. Ces vidéos respectivement intitulées « Tuto Litières (performance 1) » et « Tuto Aspirateur (performance 2) » montrent le performeur dans les situations les plus triviales, réalisant une action basse, purement ménagère et se contentant de décrire, en s’adressant à la caméra, les étapes d’un processus de manière plus ou moins improvisée, vantant sa grande habileté à exécuter cette tâche, l’« art zen » et la « danse » que représentent respectivement la première et la deuxième activité.

Le « tuto » bâclé est pourtant présenté comme extrait d’un livre alors à paraître, L’Avant-garde, tête brûlée, pavillon noir (Courtoux 2019), laissant le spectateur pour le moins perplexe quant au contenu du livre annoncé, et s’inscrit dans une des multiples représentations de la figure du « poète de merde » au centre de plusieurs de ses créations. Vincent Tholomé s’empare également du modèle du tutoriel dans les titres de plusieurs vidéos, intitulées respectivement « how to prendre garde à l’eau des pâtes » et « how to répondre au téléphone », s’inscrivant dans des situations triviales pour interroger leur potentielle signification poétique. Le « tuto » est également le fil directeur d’une série de Charles Pennequin publiée sur le site anthologique Tapin2Voir les tuto-poèmes de Charles Pennequin.↩︎. La vidéo reprend les caractéristiques principales du tutoriel vidéo tel qu’il se diffuse en masse sur YouTube : plan fixe cadrant un individu dans un espace domestique, puis décomposition des étapes nécessaires à la réalisation de la recette. Cependant ce tutoriel ne propose pas d’apprendre à faire de la pâte à tarte mais un poème sonore. La forme du tutoriel appliquée à la poésie fait alors immanquablement penser à la recette de Tristan Tzara, « Pour faire un poème dadaïste », autre appropriation d’un genre non auctorial et standard, celui de la recette de cuisine, dans une perspective de démystification et prosaïsation dadaïste : le tuto-poème fonctionne comme une actualisation 2.0 de la recette des mots dans un chapeau.

Toujours en plan fixe, filmé par webcam, le genre de la homedance, consistant à danser sur une musique enregistrée et/ou à mimer en playback une chanson de variété, est également exploré à plusieurs reprises par le performeur : « Tuto-poème n°4 : la danse de l’entravé » et « Tomber dans la danse » présentent le poète dansant dans son salon et dans sa cuisine, pendant qu’un texte est dit en voix off, et « I want to break free » le montre face caméra, casque sur l’oreille diffusant la chanson de Queen que l’on devine, très faible, à travers l’appareil, gesticulant et mimant les paroles, dans une attitude qui rappelle le célèbre « Numa numa », playback dégénéré d’un enfant sur le tube d’O-Zone, vidéo virale qui engendra des milliers de mèmes. L’esthétique pauvre qui émane de ces vidéos entre alors en relation et en pleine cohérence avec l’écriture « au ras des pâquerettes » revendiquée par l’auteur et participe d’une poétique de l’idiotie que le poète travaille de manière générale. Si tous les poètes publiant sur YouTube ne partagent pas aussi pleinement cette esthétique, il reste que l’immédiateté, la frontalité recherchée dans les vidéoperformances postées sur la plateforme entrent en conversation avec les genres communicationnels qui y sont diffusés par ailleurs. De façon réciproque, la récupération et le détournement des genres de vidéos diffusées sur YouTube fait entrer ces vidéoperformances dans un régime qui est celui-là même à l’œuvre dans la plateforme, marquée par une esthétique de la répétition, de la reprise, de la réitération et du détournement. Leur diffusion dans l’espace youtubéen met en lien direct avec un corpus non poétique, et investit poétiquement une esthétique commune. Mais YouTube n’est pas uniquement un outil de création et de diffusion : c’est aussi un outil d’édition spécifique, à son tour exploité et détourné selon différentes modalités.

YouTube est une base de données : elle peut ne servir qu’à cet usage, et trouver dans le site de l’auteur ou d’une institution donnée, son cadre éditorial propre. Mais la plateforme, nous l’avons remarqué dès l’introduction, fonctionne également et peut-être avant tout comme productrice d’un cadre éditorial fortement contraignant. Pour autant, les poètes ici considérés possèdent tous, et parfois seulement, une chaîne YouTube propre, mais ils jouent avec les codes de ce cadre de manière à les détourner et à les faire entrer dans un fonctionnement qu’on qualifiera de poétique. À un tout premier niveau, les playlists sont utilisées pour mettre en évidence la logique sérielle des productions de Pierre Guéry ou Laura Vazquez : « My talking heads », « Poèmes du mois » se présentent comme des séries, conformément à la logique induite par la structure même de la plateforme permettant au spectateur de visionner la vidéo – dûment numérotée – seule ou à l’intérieur d’une liste. Les vidéos de Laura Vazquez en particulier sont dotées d’un générique, présentées dans des vignettes avec titrage et arrêt sur une image sélectionnée, conformes en cela à de très nombreuses vidéos de youtubeurs et youtubeuses en ligne. L’espace éditorial présent autour de chaque vidéo contribue également à en conditionner la réception. Ainsi sous le titre de la vidéo figure un espace où le youtubeur peut entrer du texte libre. Utilisé comme paratexte, cet espace recueille la plupart du temps des informations objectives : description du contenu de la vidéo, date de création, crédits, parfois rappel du titre, liens vers d’autres sites de l’auteur ou de l’autrice. On y trouve également dans certains cas la reprise à l’écrit du texte dit à l’écran, comme chez Laura Vazquez, où certains des poèmes sont retranscrits après un rappel du protocole de création à l’œuvre dans la série. Ainsi pour « L.L.L #42 Avril 2017Cette vidéo n’est plus disponible.↩︎ », la transcription écrite du poème réalisé par le montage de trente micro-plans en propose un découpage prosodique par le retour à la ligne, là où dans d’autres cas, la transcription adopte d’autres codes typographiques : le texte de « L.L.L #47 septembre 2017Cette vidéo n’est plus disponible.↩︎ » s’inscrit quant à lui en majuscules, sur une seule ligne, sans ponctuation : « JE PEINS MES ENFANTS UNE PARTIE EN JAUNE UNE PARTIE EN BLEU JE LEUR DEMANDE DE COURIR ET JE LES COMPTE ILS SE BOUSCULENT ILS SE MÉLANGENT ILS SONT PERDUS ».

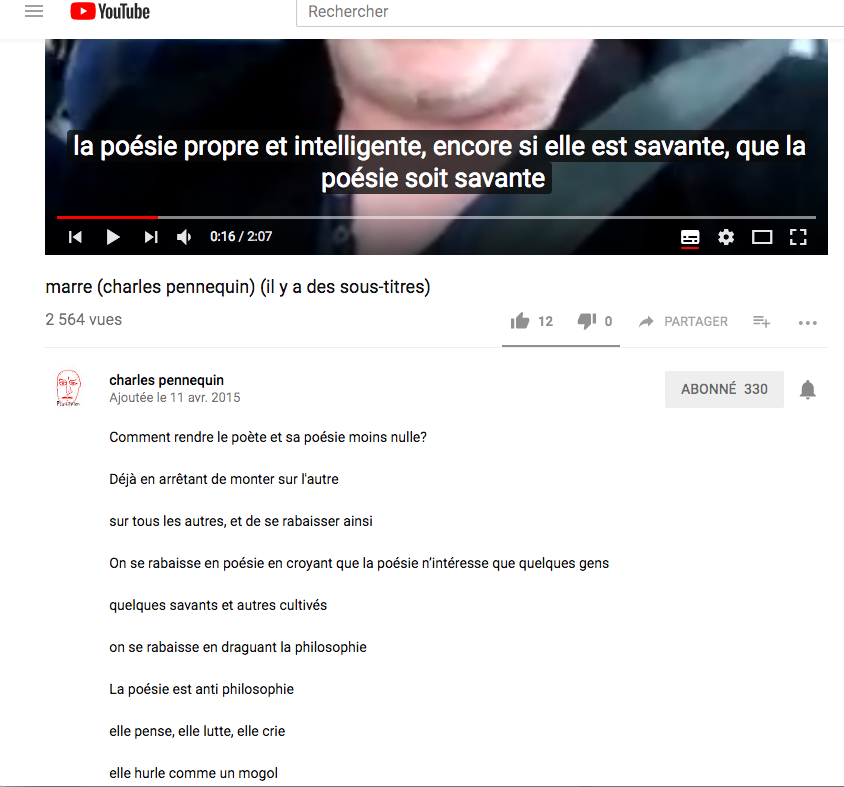

Chez Vincent Tholomé, cet espace est consacré à la description du contenu de la vidéo, selon des modalités discursives qui rappellent les titrages et sous-titrages de chapitres de littérature épique ou héroï-comique : « où l’on révèle ce qui arrive quand on prend garde à l’eau des pâtes », peut-on lire au bas du « how to prendre garde à l’eau des pâtes », ce qui confirme le genre « épopée » convoqué par le titre de la série, « Mon épopée », et produit une collision anachronique avec le format tuto-vidéo. Il est investi de façon toute particulière par Charles Pennequin : ainsi sous la vidéo « Je jouis », qui montre le performeur énonçant ces deux seuls mots, figure un long texte poétique, qui n’a manifestement pas de vocation paratextuelle. Une disjonction s’opère ici entre l’écrit et l’oral, entre l’inscrit et le proféré, accentuée, jusqu’à l’excès, dans l’usage qui est parfois fait des sous-titres de YouTube, à leur tour détournés de leur fonction initiale. Ainsi dans « marre » le titre même enjoint à activer les sous-titres « (il y a des sous-titres) », dans lesquels le spectateur découvre alors un tout autre texte.

À l’expression brute du ras-le-bol exprimé dans la vidéo se superpose un propos métapoétique, contre la poésie « savante » et philosophique, comme une « traduction » de la pensée inscrite dans ce cri, et un troisième texte, en vers, est placé en commentaire qui diffère à son tour de celui des sous-titres. Un jeu comparable est à l’œuvre dans plusieurs autres vidéos. Le vidéopoème joue ainsi alors des possibilités de la plateforme pour en investir poétiquement les espaces éditoriaux, en détourner les outils et élaborer un véritable dispositif, dans lequel la vidéo s’inscrit mais n’est pas autonome : c’est bien, alors, l’ensemble du dispositif qui fait œuvre, dans les relations et tensions qui s’instaurent entre les textes, la vidéo et l’espace éditorial.

Sur le Web, l’espace éditorial n’est pas identique à celui du livre – ou du DVD : à l’édition s’ajoute l’« éditorialisation », c’est-à-dire « l’interaction entre une dynamique individuelle ou collective – la publication d’un contenu dans une base de données, les commentaires qui y sont liés, le fait qu’il ait été partagé par d’autres… – et un « environnement numérique particulier ». Ainsi « le sens du document est soumis à l’intentionnalité d’une entité le publiant […] mais doit toujours s’adapter à l’espace numérique dans lequel il se trouve, tenant compte de ses logiques et de sa structuration » (Vitali-Rosati 2016). Sur YouTube, cette logique passe par les commentaires que les autres internautes peuvent laisser sous les vidéos, les possibilités de partage, et les recommandations déterminées par l’algorithme. Dès lors, le processus d’éditorialisation échappe au contrôle de l’éditeur initial du contenu. Or loin de subir cet état de fait comme par défaut, les auteurs publiant de manière privilégiée sur YouTube semblent rechercher pour ainsi dire cette perte de contrôle selon des modalités diverses. Ainsi Vincent Tholomé cherche à entrer en interaction avec les spectateurs des vidéos, invitant par l’adresse à la caméra à réagir via les commentaires à la question posée : « Où on se demande si porter telles ou telles chaussures influe nos frictions avec le monde ». YouTube est alors utilisé également comme réseau social, espace d’échanges. Le poète adresse également dans la première vidéo, présentée comme un « brouillon », un appel à l’échange via les commentaires, retours qui lui permettront de travailler à « la suite de la série », utilisant la plateforme comme laboratoire collectif :

Un jour j’ai dit : « Je vais écrire une épopée ». Alors j’écris une épopée. J’ai dit : « Je ne sais pas de quoi parlera mon épopée. Je ne sais pas où elle me mène. Je sais que mon épopée comptera 33 chants. Je sais que j’écrirai mon épopée en 33 jours. Je sais que j’écrirai un chant par jour. Pour le reste, on verra ». Alors j’écris mon épopée. Alors je décide de faire des vidéos. Très rough. Sans montage. Je montre ainsi mon épopée. Des chants de mon épopée. Pas tous les chants. Quelques-uns. Ce sont de démos. Des mises en voix. Des mises en sons. Parce que des gens ont dit que ce serait bien de donner mon épopée à entendre. Parce que des gens ont dit qu’ils seraient curieux d’entendre mon épopée. Ce que ça donne en voix. En sons. Alors voilà. Ça donne ça. C’est une démo. Une façon de se faire une idée. Bonne vision et bonne écoute à toutes et à tous. Je vous embrasse« Mon épopée (chant 14) », Vincent Tholomé, 3 mars 2019.

↩︎.

Charles Pennequin ferme les espaces de commentaires, mais ouvre l’éditorialisation par des choix étonnants d’indexation de catégories. Sur YouTube, la catégorie « Vidéopoésie » ou « Art vidéo » n’existe pas. L’indexation croise les genres et les contenus, et la plupart des créateurs indexent leurs travaux dans les catégories les plus proches du domaine artistique : « Films et animations », « Musique » (chez Pierre Guéry), voire « Éducation », ou encore « People et blog », chez Tholomé. Laura Vazquez prend une tangente, désolidarisant ses vidéos du domaine artistique, fût-il voisin, en les indiquant dans la catégorie « Divertissement ». C’est précisément cette logique de désolidarisation qui est à l’œuvre chez Charles Pennequin qui choisit les catégories « Vie pratique et style », « Humour », voire « Auto moto », c’est-à-dire des catégories non artistiques, faisant potentiellement apparaître la vidéo dans des playlists hétérogènes par le jeu des suggestions de l’algorithme. Cet usage du dispositif numérique entre ainsi en relation avec l’ambition de mettre la poésie en contexte, dans la vie, et de produire un poème qui soit « standard », sans propriété particulière qui le singularise comme œuvre d’art.

L’usage détourné fait par certains poètes performeurs de la plateforme relève alors tant du court-circuitage des réseaux éditoriaux traditionnels que du détournement et du jeu avec le pouvoir et la logique dont YouTube est aussi le lieu, en ce qu’ils se situent précisément à son opposé. En cela, il rejoint certaines pratiques de littérature numérique à l’œuvre sur les réseaux sociauxVoir les analyses d’Alexandra Saemmer à propos du projet « Un monde incertain », lui-même articulé à YouTube autant qu’à Facebook (2017).↩︎, qui visent tant à poétiser le réseau social qu’à un usage critique des plateformes propriétaires, voire à une forme de parasitage.

YouTube in situ hors les murs : la performance contextuelle

Dans un post Facebook du 6 janvier 2018, François Bon se proposait de mettre en ligne des séquences de présentation et de lecture de textes antérieurs, ceux des grands devanciers, afin de « phagocyter l’héritage pour se lancer en avant ». Or, il s’agit là d’une constante de son travail nativement numérique, appréhendé ici à travers l’exemple d’une série de « performances littéraires » intitulée « Le tour de Tours en 80 ronds-points ». Conçue dans les années 1950-1960 comme une réaction polémique au développement carnassier d’un marché de l’art où l’œuvre physique devenait support de spéculations, puis de sacralisation dans des enceintes muséales dévolues à la conservation, la performance, art hors des galeries et des sentiers battus, se vouait en réalité à d’autres modalités de matérialité, peut-être plus impressionnantes encore : présence du corps, et d’un corps volontiers sécrétant ; dispositifs parfois lourds, à l’image de la cage aménagée par Joseph Beuys pour sa performance Coyote ; flot de photographies et de vidéos destinées à l’archivage, nécessitant appareils d’enregistrement, câbles, etc. Symétriquement, le Web et ses développements numériques sont longtemps apparus dans l’imaginaire collectif comme l’avènement d’une dématérialisation enfin conquise de la culture. C’est dans le nuage, nous dit-on, que l’éther de notre pensée contemporaine trouverait par excellence refuge. Il aura fallu que les acteurs véritables du Web et ses fins connaisseurs mettent au jour la face cachée de cette prétendue immatérialité, à l’image d’Andrew Blum, l’auteur de Tubes, pour que le mirage prenne du plomb dans l’aile et qu’apparaisse « the physical essence of our digital world » (2012).

Le World Wide Web… de proximité : voilà bien ce qu’invente François Bon lorsqu’il met en œuvre à la rentrée 2014 un projet d’exploration systématique des giratoires ceinturant la ville : la redondance homophone dit déjà la circularité comme gageure et méthode, dans ce « tour de Tours en 80 ronds-points ». Naît là l’« idée d’une série de performances littéraires dans l’espace urbain, fixées par la vidéo et diffusées par Internet » (Bon 2015), envisagées sur une durée de dix mois. Après avoir identifié les ronds-points à visiter, François Bon se rend en voiture sur place et investit le centre même du rond-point pour y lire, devant une caméra fixe, en plan-séquence, un extrait d’un ouvrage prélevé dans sa bibliothèque. Puis, hors caméra cette fois, il enterre scrupuleusement, dans chaque rond-point, un autre ouvrage qui lui est cher. Ces brèves vidéos constituent l’une des premières séries de la chaîne YouTube de François Bon, série intitulée « La littérature se crie dans les ronds-points ». Parallèlement, il documente sur son site Tiers Livre chacune de ses lectures, en rapportant les « éléments factuels et contingents » qui caractérisent chacune de ces expériences, en tenant un journal de bord, mais également en multipliant les points de vue : photographies prises depuis le rond-point, ou à l’inverse, clichés du rond-point depuis ses abords ; enfin, un plan-séquence sans commentaire filmé depuis l’endroit même où la lecture a eu lieu.

Dès le départ, François Bon

associe le médium à l’action, instituant le support en élément

déterminant forme et contenu de ces capsules littéraires bien

qu’audiovisuelles. Aussi ces « performances YouTube »

ressortissent-elles probablement à une poétique des supports ainsi

qu’à la « médiopoétique » dont Jean-Pierre

Bobillot demande l’avènementLa médiopoétique se définit comme « une “approche

médiologique du poème”, une “poétique du médium – ou appliquée au

médium” » (Bobillot 2017,

24).↩︎. Ces expérimentations reprennent

par ailleurs explicitement les modalités d’inscription des

performances artistiques dans une intentionnalité encadrée. Si « a

minima, performer, c’est agir selon des modalités particulières

et prédéterminées, et en conscience d’agir selon ces modalités, par

opposition à l’acte spontané » (Spielmann 2013, 197), alors les

ronds-points de Bon peuvent à

bon droit afficher et revendiquer leur nature performancielle, eux qui

obéissent à un strict cahier des charges, en l’occurrence, un

« protocole » consacré à la phase d’inhumation des livres, et détaillé

en treize articles scrupuleux (Bon s. d.j). L’œuvre s’écartera

pourtant des prévisions initiales, puisque seuls 35 des 80

ronds-points originellement repérés seront explorés : conformément à

l’un des traits fondamentaux de la poétique numérique, le site Tiers

Livre se sera mué en laboratoire à ciel ouvert d’un work in

progress, travail qui lui-même aura fini par préférer le

faire au fait, l’action ouverte, voire inachevée, à

la clôture de l’œuvre. C’est qu’avec cette intervention en milieu

urbain, François Bon

aura trouvé l’adéquation stricte entre une pratique Web de

vidéo-écriture et sa volonté de porter le geste littéraire, écriture

comme lecture, hors du support livre. Que l’auteur d’Après le

livre, par ailleurs admirateur de Gina

Pane, notamment, et biographe des bêtes de scène que furent les

Stones ou Led Zeppelin, se dirige vers la performance, héritée de

l’agitation artistique des années 1960-1970, ne surprendra guère. Mais

il lui fallait s’approprier le médium vidéo pour creuser un nouvel

espace de pertinence, car de convergence, pour ses façons de

faire littérature. Par la lecture de textes issus de sa

bibliothèque, il contribue d’ailleurs à ce « retour de la voix » que

nous avons évoqué. Alors qu’un texte écrit, consigné dans un codex, se

donne à voir et ressentir comme une totalité perceptible, d’un début à

une fin, l’oralité, elle, préfigure le flux numérique puisque pour

caractériser l’appréhension d’un contenu sur le Web, les mots de Paul

Zumthor sur l’oral conviennent parfaitement : « C’est en

revanche [contrairement à l’écrit qui se perçoit “comme un tout”], au

fur et à mesure de son déroulement, de manière progressive et

concrète, que se comprend le message transmis de bouche » (1983). Avec la voix, d’ailleurs, les

vidéos des ronds-points enregistrent le vacarme des voitures et, plus

largement, la polyphonie périurbaine. Ces bruits que l’on aurait tôt

fait de qualifier de parasites, en termes étroitement

communicationnels, puisqu’ils brouillent la transmission du message,

contribuent en réalité à l’édification de ces lectures in

situ en performances. Que les pneus d’un camion crissent en

pleine profération rimbaldienne, et c’est le simultanisme d’un Tzara qui

semble renaître. Comment ne pas noter le parallèle entre ces

empreintes acoustiques du réel brut et la pratique de poésie sonore

d’un Bernard

Heidsieck enregistrant précisément les sons de la rue pour en

tramer ses performances ? Collage live« A fortiori, la performance orale

démultiplie les possibilités simultanistes : à la façon d’un collage

sonore, elle impose des cacophonies qui sont autant de bruits

soustraits à la communication intelligible, mais aussi de rencontres

immédiates entre des fragments disjoints » (Kunz

Westerhoff 2006, 74).↩︎, la bande-son des ronds-points

accueille le corps de l’écrivain-lecteur, d’abord calé à droite ou à

gauche du cadre, puis plus frontalement ancré face caméra dès la

cinquième ou sixième vidéo. La performance transforme d’ailleurs le

corps en une autre source de bruits : pendant qu’il lit, François Bon

piaffe, frappant le sol du pied, en rythme, puis semble chercher

bruyamment son souffle, ou plutôt sciemment le perdre. Le volume du

texte mis en bouche s’y substitue à l’air de l’inspiration, et

l’essoufflementPar exemple dans « De

l’art de bâtir une rue en plein champ » (renommée « la littérature se

crie dans les ronds-points, 006 »), françois bon | le

tiers livre, 21 septembre 2014.

↩︎, alors, apparaît comme la

contribution de la lecture littéraire à la longue histoire de

l’épuisement dans le champ de la performance artistique. L’oralité

impose le corps comme zone de risque, tant la lecture cesse de n’être

qu’actualisation d’un texte tiers à faire entendre : François Bon

est lui-même activé et actualisé par l’action-lecture, qui anime et

ébranle son corps en rythme. L’extrait choisi ne saurait donc

constituer une médiation éloignant l’écrivain de l’immédiateté

définitoire de la performance où « le couteau est réel, le sang est

réel, et les émotions sont réelles », comme le rappelle Marina

Abramovic Citée par Christian

Biet (2013,

23‑24).↩︎ : absorbé puis expulsé, en

systole-diastole, le texte lu est bien, lui aussi, réel.

C’est de présence qu’est tramée la performance, comme en témoignent

ces multiples clichés isolant graphiquement le disque que dessine le

rond-point, visiblement analogue au cercle de la piste d’un cirque où,

précisément, contrairement au théâtre, tout advient pour de vrai.

L’appareil photo numérique, posé sur trépied, qui permet la prise de vue, s’inscrit lui-même dans la filiation des évolutions techniques, ou plutôt, des involutions de la technique vidéo dans le champ de la performance. Incarnant la mobilité permise par l’allègement progressif de ces dispositifs, il nous renvoie ainsi au Portapak de Sony, le premier enregistreur vidéo portable, qui au mitan des années 1960, permit la fixation pérenne des actions éphémères de Gina Pane et de tant d’autres performeurs. C’est même à la table de ce grand débat, sur la nécessité et/ou la légitimité problématiques de l’enregistrement de la performance définie pourtant par son accomplissement unique dans un hic et nunc, que s’invite la littéraTube. Mais elle en détourne les termes, ou plutôt renoue avec l’esprit de bien des performances qui ne considéraient pas la caméra comme un témoin extérieur de/à l’action en train d’avoir lieu, comme une chambre noire d’enregistrement à destination des générations futures – et accessoirement, du marché de l’art – mais bien comme l’une des composantes même de la performance. Penser l’enregistrement vidéo comme simple captation destinée à un archivage dans les contrées profondes de YouTube, cette pinacothèque du XXIe siècle, en réduirait ici la signification. C’est bien la présence de l’appareil face à l’écrivain, s’autofilmant, comme nous l’avons dit, qui permet d’ouvrir les performances des ronds-points à un public absent des lieux, et qui surtout vient attester de l’actualisation de la lecture en un hic et nunc qui, bien que différé, lui conserve son aura. La caméra appartient donc au dispositif performanciel, au même titre qu’Internet et la plateforme YouTube, si l’on accepte de considérer qu’ils influent par leur énonciation éditoriale – et ce, dès la genèse du projet – sur la poétique et l’esthétique de ces actions. Kathy O’Dell évoque la qualité haptique des clichés de performances passées, « capables de faire ressentir au spectateur, des années en aval, le geste de l’artiste et ses conséquences dans sa propre chair » : « une réponse haptique inconsciente est suscitée quand le spectateur touche une photographie prise par un photographe qui toucha le déclencheur de l’appareil alors que le performeur touchait sa peau […] ». De fait, l’internaute abonné à la chaîne YouTube de Bon, cliquant sur l’une des vignettes étiquetées « ronds-points », relance et renoue une telle « chaîne d’expériencesKathy O’Dell (1998) citée par Sophie Delpeux (2011, 29‑30).↩︎ », puisqu’il rejoue le geste même du performeur-vidéaste, qui débute chacune de ses performances par le même geste d’appui sur un déclencheur.

À la voix, aux bruits, à l’image se greffe le texte : l’extrait lu, mais également un ensemble de documents déposés sur Tiers Livre, destinés à recontextualiser chaque performance. Les circonstances aident parfois à une heureuse conjonction : c’est ainsi que posté sur un rond-point orné d’un avion aux vertus probablement commémoratives, François Bon, lisant un des Poèmes mécaniques de Claudel précisément consacré à l’aviation, se voit soudain accompagné par le fracas d’un avion volant à basse altitude au-dessus du rond-point (Bon s. d.d). Performance transmédia, puisque déclinée en documentation textuelle sur un site, et en capsule audiovisuelle sur une plateforme, la vidéo relie l’intermédia de Dick Higgins (années 1960) à l’hétérogénéité sémiotique et médiatique définitoire de l’écriture Web.

Sensible à la « ville comme texte », tout comme un Michel Butor Voir son Répertoire V (1982).↩︎, François Bon note en effet volontiers les enseignes commerciales visibles depuis les ronds-points. L’écrivain ne peut qu’être sensible à la relation frauduleuse que les puissances financières présentes là comme ailleurs nouent subrepticement avec les noms des lieux, et plus généralement à la langue : « KFC nomme directement les ronds-points où il s’installe : Rond-point de l’Hippodrome […] ou Rond-point Base Aérienne, qui ne sont pourtant pas des appellations d’usage » (s. d.i). L’enseigne et le nom ne font même parfois plus qu’un, à l’exemple de cette « ZC Tours Nord Auchan » (s. d.i). C’est aux noms de la ville que l’on touche, et à la qualité même de la relation de la langue au monde. À cette pratique libérale d’une remotivation sauvage du lien entre les mots et les choses, l’écrivain opposera un cratylisme soucieux de redonner un contenu sémantique aux mots. C’est à une telle reconquête de sens que se consacre la quatorzième vidéo, tournée sur un rond-point étrangement nommé « rond-point Robert Pinget ». Y lisant précisément, comme en une mise en abyme de cette incongruité d’un signifiant détaché de toute réalité, un texte intitulé « D’un langage de surface », Bon vient y enterrer un ouvrage de Robert Pinget, afin « d’enterr[er] Robert Pinget dans son propre rond-point » (Bon s. d.h). Par ce geste, l’écrivain affirme le rôle et la responsabilité de la littérature de ne pas abandonner aux marchands du temple le pouvoir de nommer. L’action sur place, faire, permet le déploiement d’un cratylisme de réaction, faire contre, alliant performanciel et performatif.

La présence d’un écrivain en train de déclamer des textes littéraires au milieu de ronds-points ne manque pas de déclencher quelques réactions vives de la part des automobilistes de passage : « quand je lirai », commente Bon à propos de la huitième vidéo consacrée à Genet, « trois véhicules se moquent ou klaxonnent : c’est bien cela que veulent illustrer ces lectures » (Bon s. d.e). L’hostilité des lieux informe la performance, qui joue sa légitimité précisément dans ce mano a mano avec des espaces périurbains d’où a été expulsée la littérature : « la ville ne fait plus de place à la littérature. Librairies et bibliothèques sont les lieux, en centre-ville principalement, où se voit cantonner socialement la littérature. Je brise cet état de fait » (Bon 2015). Stigmates d’une expansion de la ville exigée par l’implantation de multiples zones commerciales, les ronds-points prétendent donner le change en accueillant en leur sein telle ou telle réalisation à prétentions artistiques, qui, en réalité, contaminée par l’omniprésente « culture logo » (Bon s. d.b) finira, pour l’automobiliste pressé, par ressembler à l’une de ces enseignes commerciales des alentours. La lutte est âpre, parfois drôle, comme lorsque sciemment ou non, François Bon adresse un coup d’épaule bien senti à un cheval en fil de fer« la littérature se crie dans les ronds-points, 006 », françois bon | le tiers livre, 21 septembre 2014.↩︎, incarnation de cet art officiel et pérenne, auquel la performance oppose son surgissement et sa mobilité.

Les vidéos des ronds-points illustrent et prolongent l’alliance entre effectivité et efficacité définitoire de la performance artistique : parce qu’elle a vocation à « traverser des limites », et à manifester une transgression des codes et des normesDavid Zerbib, ici cité, fait de la transgression l’un, des « quatre paramètres ontologiques de la performance », dans La Performance. Vie de l’archive et actualité (Cuir et Mangion 2014, 194).↩︎, elle s’offre ici comme le cadre adapté pour qui souhaite précisément entrer en résistance. L’anaphore en « Non » que Bon extrait d’Outrage au public de Peter Handke résonne ainsi en écho au manifeste du futurisme russe proféré en 1912 sous le titre d’Une Gifle au goût du public, et vient réancrer la littérature, ici mineure d’être le lot commun d’une minorité, par un geste qui se veut politique :

Une littérature mineure n’est pas celle d’une langue mineure, plutôt celle qu’une minorité fait dans une langue majeure. […] la langue y est affectée d’un fort coefficient de déterritorialisation. […] Le second caractère des littératures mineures, c’est que tout y est politique. […] Le troisième caractère, c’est que tout y prend une valeur collectiveJérôme Cabot (2017a, 98) commente ainsi l’expression « littérature mineure », au sens que lui donnent Deleuze et Guattari dans leur Kafka. Pour une littérature mineure (1975, 29‑31).↩︎.

L’écrivain, présent dans son espace quotidien même, la ville de Tours, et activiste du Web, investit le terre-plein central du rond-point, pourtant si l’on en croit le Code de la route « matériellement infranchissable », comme se le proposerait un hacker dans un programme informatique, ce barbare du XXIe siècle qui « incarne l’extranéité depuis l’intérieur même du monde qu’il attaque, car il n’en est pas étranger, mais natif » (Bardainne et Susca 2009, 89).

Légitimité et présence de la littérature : telles sont les deux qualités que revendique François Bon dans cette série de lectures dans les ronds-points. Choisissant très souvent des extraits aux allures de manifestes et d’arts poétiques, l’écrivain-lecteur qui risque le texte hors de ses pénates tient à ancrer, là aussi, sa pertinence : tel sera le rôle de ces métatextes qu’il choisit sciemment – Anachronisme de Tarkos ; D’un langage de surface de Denis Roche ; Ponge, Le Parti pris des choses… –, que de déployer, par la performativité même, la littérature en ces lieux. La performance littéraire, qui se définit par ce souhait d’extraire le texte de son cocon, tant par l’oralité que par la délocalisation, ne conduit-elle pas systématiquement à la mise en voix d’une connotation autonymique, d’un discours sur la littérature par et dans la profération littéraire ? « Celui qui fait », écrit Josette Féral à propos de la performance d’artiste, « montre toujours qu’il fait et dans cet acte de monstration se glisse l’originalité du geste accompli » (2013, 214). Une telle réflexivité, conforme au showing doing dont Richard Schechner fait également la pierre angulaire de la performance, explique donc le choix de textes « méta », par lesquels il expulse d’ailleurs toute velléité d’illusion fictionnelle pour l’auditeur et le spectateur : malgré peut-être les apparences, rien d’une représentation théâtrale dans ces lectures sur ronds-points, mais bien plutôt l’affirmation assénée d’une présence performancielle d’une littérature performative.

« Je ne crie pas dans le désert », commente François Bon, « je rends concret le vide qui entoure ce qui pourtant donne sens et abîme » (s. d.g) : comme une politique du détourage, donc, qui concentre l’attention du public sur une littérature étouffée par « la surdité générale de la ville ». Aussi la série des ronds-points se propose-t-elle de nouveau en opposition au silence environnant, comme « profération de la littérature où personne ne l’entend » (s. d.j). Il y faut de l’intensité, celle que la performance appelle, précisément, et entretient : celle du cri. De là le titre de la playlist YouTube dédiée : « La littérature se crie dans les ronds-pointsPlaylist ensuite renommée « SÉRIE (2014-2015) | RONDS-POINTS ».↩︎ ». L’écho d’Artaud y résonne bien sûr, ce « cri-charnière », selon Bernard Heidsieck, qui est « apparu comme le point culminant du développement centripète de la poésie depuis Baudelaire », ce cri, poursuit-il, qui, précisément, « a brûlé la page avec lui ». Crier la littérature révèle l’oralité enfouie dans le texte, quand, par un geste symétrique, François Bon achève ses performances par l’enterrement, à même le rond-point, d’un autre texte. Chaque vidéo est donc à entendre comme un cri enfoui, et deux fois même.

Cri contre le bruit sans origine autre que la cacophonie périurbaine, comme une rumeur sourde, sans attache ni but définis : voilà ce que veut compenser le geste d’enfouissement du livre, geste de donation d’une origine à ce monde standardisé de la rumeur. Par l’oralisation du texte comme par l’enfouissement du livre, l’écrivain performeur propose à ces ronds-points de tourner, désormais, autour d’un centre véritable, réservoir de sens. Enterrer un livre, c’est un peu le vouer à la destruction, certes, mais de même que le sens même de nombreuses performances de Fluxus impliquaient la destruction d’un instrument de musique, à l’instar du violon de Nam June Paik dans sa Sonate no1 pour violon solo. La négativité s’empare de la partition performancielle et conduit François Bon à soustraire un ouvrage aimé à sa bibliothèque pour le destiner à une lente destruction, en un geste lui-même soustrait, puisque n’apparaissant jamais sur les vidéos tournées. Tout effacer, comme Breton et Soupault demandant à ce que le texte de l’acte IV de leur pièce S’il vous plaît ne soit pas imprimé, mais le demandant, noir sur blanc, au sein même de la pièce. Façons d’innommer, c’est-à-dire de refuser de ne pas nommer comme de nommer, pour situer la littérature dans le neutre qui la constitue comme acte défiant le paradigme en un geste d’innommation-inhumation.

Les rituels d’enfouissement fertilisent, en une pensée magique assumée, des espaces jusque-là stériles. François Bon souhaite ainsi que « le livre se mêle progressivement au sol des ronds-points, imprègne ce qui y pousse, contamine la ville » (s. d.j), comme le ferait un virus informatique implanté dans un programme. Chaque rond-point se lit bien comme l’un des nœuds du Web, en chaque capsule vidéo comme la mise en abyme de l’activité d’écranvain, puisque c’est bien dans les profondeurs stratifiées de YouTube que Bon enterre en réalité les livres, afin qu’ils contaminent de littérature cette friche massivement dévolue aux chatons insignifiants. Le rond-point est métaphore du Web, et la proposition de François Bon, emblème de la littéraTube en son entier. Le déploiement périphérique des giratoires paraphe en effet, écrit-il dès 2004, l’effacement du clocher comme repère central. Dès lors, si « la ville ne s’organise plus depuis son centre », si elle ne se reconnaît plus « aucun repère central » (2004), elle devient l’image même du réseau des réseaux, dé- ou poly-centré, et les ronds-points érigés en « nœuds cinétiques » (s. d.k), les espaces où par excellence doit se tenir un discours sur le numérique. L’enterrement des livres croise d’ailleurs la ludicité des cultures numériques, qui depuis le début des années 2000 développèrent des jeux du type geocaching, consistant à repérer des objets cachés dans le tissu urbain grâce à des coordonnées GPS (2022) : ces mêmes coordonnées que propose François Bon pour chacun des ronds-points, afin que qui le souhaite puisse à son tour s’y rendre, déterrer puis replacer l’ouvrage.

La performance extrait l’art des cadres institutionnels pour investir d’autres espaces, tout comme la littérature nativement numérique se libère du livre et de sa chaîne, pour pratiquer notamment autoédition et diffusion ubiquitaire. En choisissant les ronds-points comme espaces de lecture, François Bon se tient par ailleurs en marge des lieux dédiés aux lectures publiques, et consacre une nouvelle fois son affiliation à une littérature contextuelle ou exposée, qui « débord[e] le cadre du livre et le geste d’écriture » (D. Ruffel 2010, 62). C’est tout un champ du contemporain qui s’y trouve impliqué, si « le littéraire aujourd’hui apparaît », comme l’écrit Lionel Ruffel, « en très grande partie comme une arène conflictuelle composée d’une sphère publique hégémonique reposant sur l’imprimé et d’une multitude d’espaces publics contre-hégémoniques relevant plutôt d’une “littérature-brouhaha” (exposée, performée, in situ, multi-support) […] » (2016, 101). La littéraTube radicalise même le déport, puisque le choix du médium vidéo semble a priori peu adapté à l’expression littéraire, c’est-à-dire conçue comme textuelle. Sans doute peut-on déceler dans ces décisions marquantes les traces d’une évolution historique du Web et de ses usages dans les années 2010 :

Le cybernaute ne se laisse plus représenter mais SE PRÉSENTE dans l’espace public avec sa capacité autonome de manipulation du langage, non plus en tant qu’individu isolé et séparé, mais avec derrière lui, une communauté constituée d’affinités électives qui dépassent le temps, l’espace et les identités géopolitiques et idéologiques traditionnelles (Bardainne et Susca 2009, 62‑63).

« Hors du livre hors du spectacle hors de l’objet » : Julien Blaine brandit cette triple exclusion comme étendard d’une pratique poétique performancielleVoir Gaëlle Théval (2017, 47).↩︎. L’auteur d’Après le livre se situe dans ses pratiques numériques dans une telle généalogie. Et fait avec.

Avec le média, d’abord, cette plateforme dédiée au dépôt et au partage de vidéos massivement marquées par l’esthétique amateur issue du mouvement « Do It Yourself » (DIY). Insistant, dans les commentaires qu’il dépose sur Tiers Livre, sur ses incompétences relatives et son statut d’apprenti, François Bon se construit bien un ethos d’amateur, désireux de bricoler avec un nouveau support. La simplicité même des vidéos, caractérisées par une caméra fixe, un plan séquence, l’absence de montage visible ou de surimpression, contribue à adopter le média fruste typique de YouTube, cette vidéo comme nouvel « art moyen », au sens bourdieusien de l’expression :

À la différence d’activités culturelles plus exigeantes, comme le dessin, la peinture ou la pratique d’un instrument de musique, à la différence même de la fréquentation des musées ou de l’assistance aux concerts, la photographie ne suppose ni la culture transmise par l’École, ni les apprentissages et le « métier » qui confèrent leur prix aux consommations et aux pratiques culturelles communément tenues pour les plus nobles, en les interdisant au premier venu (Bourdieu 2003, 23).

Il aura suffi de substituer mentalement « vidéo » à « photographie » dans l’extrait cité pour que se dessine, avec une précision notable, le portrait de la pratique audiovisuelle sur YouTube. François Bon connecte ce nouvel art moyen à la littérature considérée comme l’une de ces pratiques « nobles ». Il situe précisément son geste là encore au carrefour des deux dynamiques profondes de YouTube, qui se donne à la fois comme « a “top-down” platform for the distribution of popular culture » et « a “bottom-up” platform for vernacular creativity« une plateforme “descendante” pour la distribution de la culture populaire » et « une plateforme “ascendante” pour la créativité vernaculaire » (notre traduction).↩︎ » (Burgess et Green 2009, 6).

À l’étrangeté d’un écrivain posté au milieu d’un rond-point proférant du Rimbaud correspond celle de ces mêmes ronds-points comme avant-postes d’une expansion urbaine peu maîtrisée, dont témoigne une vidéo comme « De l’art de bâtir une rue en plein champ » (Bon s. d.c). Le rond-point lui-même à l’occasion questionne, qu’il s’agisse d’un « rond-point avec rien » (Bon s. d.a) ou qu’il propose une énigme : « Pourquoi et comment l’avion posé sur le rond-point » (Bon s. d.d). Ce sont ces heurts et déplacements, qui remodèlent le tissu urbain, que François Bon vient questionner et révéler, par sa propre incongruité initiale. YouTube consacre l’incongruité spatiale, au point d’en faire l’un de ses stylèmes les plus visibles : pour être intéressant, et obtenir un grand nombre de vues, le sport sur YouTube, par exemple, doit s’inscrire dans des espaces qui ne sont pas naturellement les siens. Le succès de Rémi Gaillard tint pour beaucoup à sa capacité à investir des lieux publics pour y pratiquer un football de virtuose. On ne compte plus les séances de bowling filmées dans des entrepôts ou des supermarchés… Cette incongruité, dont les ronds-points de Bon se trouvent les héritiers, actualisent et performent deux des traits majeurs de la culture numérique : la décontextualisation-recontextualisation (prendre un extrait d’émission télévisée et le poster sur YouTube) et l’appropriation d’un contenu créé par d’autres. François Bon se saisit d’un texte dont il n’est pas l’auteur, l’extrait du livre et l’implante dans l’espace public du rond-point comme d’une plateforme vidéo. Mais c’est également avec les pionniers de la performance artistique, investissant rues, piscines ou patinoires de New York au début des années 1960 que dialogue une telle incongruité spatialeSe reporter par exemple à RoseLee Goldberg (2001a).↩︎. YouTube s’affirme comme un lieu par excellence de la littérature contemporaine, contre toute attente, puisque l’espace y occupe un rôle majeur, coïncidant avec le spatial turn définitoire de notre contemporain. Lionel Ruffel, au terme de son enquête sur « les mondes du contemporain » cite le Foucault des « espaces autres », qui tout aussi bien nous permet d’appréhender les modalités de déploiement d’une littéraTube contemporaine :

L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace. Nous sommes à une époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve […] moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise un écheveauCité par Lionel Ruffel (2016, 185).↩︎.

La série des « ronds-points » rejoue précisément le scénario-janus de YouTube, océan à l’horizon inaccessible puisque repoussé à chaque seconde quelques coudées plus loin, par chaque ajout spontané d’un contenu vidéo, mais océan balisé par des données (nombre de vues), des métadonnées et des prescriptions algorithmiques (« Recommandations »). Si un enjeu géographique demeure, il se révèle anthropologique, quand le proche et le quotidien, dans la lignée de l’infra-ordinaire perecquien, se font objets d’investigation. Même les automobilistes qui passent en se moquant « parce qu’ils voient un type lire », accordent leur attention à ce point aveugle, « là ou sinon ils n’auraient pas un regard pour le rond-point » (Bon s. d.e). Loin du non-lieu de Marc Augé, François Bon invente, en retournant l’objectif dans un mouvement centrifuge et non plus seulement centripète, le rond-point-de vue : celui qu’il fallait rejoindre, et adopter, pour accéder à une vision de la ville sans cela cachée : « Ce qui m’intéresse », confie-t-il par exemple, « c’est la perspective qu’on a sur cette rue de maisons toutes identiques et serrées, posées bien droit à la militaire » (Bon s. d.c). En s’accommodant du banal, la performance fait rendre raison à la ville qui « veut faire croire que » : « C’est ça aussi qui va rendre le projet ingrat », prévient l’auteur, « une ville moyenne qui vit bien, donc photographiquement pas de grand contraste, ce sera à nous de faire avec » (Bon s. d.f).

Faire avec implique le dépassement des antagonismes frontaux du faire contre, pour accueillir la platitude non comme surface manquant scandaleusement de valeur esthétique et inapte à toute transsubstantiation, mais bien plutôt comme épaisseur à laquelle se rendre disponible peut s’avérer fécond. Cette évolution du regard informe la représentation métaphorique des ronds-points. Pris dans le premier mouvement de dénonciation, ils sont fréquemment construits comme autant d’îlots utopiques, en clin d’œil à l’Utopia fondatrice de Thomas More. Quand y résonne la littérature, les ronds-points trouent la carte uniforme et désespérante du périurbain marchand d’autant de micro-utopies artistiques et politiques : « À nouveau », décrit ainsi Bon, « ce sentiment de paix royale au milieu de la danse des camions, comme un jardin fermé malgré le plein vent, et le hurlement régulier des chasseurs de l’armée de l’air » (s. d.d).

Or, pour les géographes soucieux, en ce début de XXIe

siècle, de se détacher de l’ancienne géographie physique, le faire

avec ouvre des horizons épistémologiques neufs. Ce que l’homme

fait avec l’espace, y compris dans sa mobilité, peut en effet aider à

percevoir « l’espace informé par l’homme », dans les termes mêmes

d’Olivier

Lazzarotti (2006,

29), dont les travaux furent ici fondateurs d’une

appréhension de l’habiter. Les performances littéraires

numériques de François Bon,

dans cette série de ronds-points, offrent une application artistique

de cet habiter, inspirée parallèlement par les libertés que l’art

contextuel, tel que synthétisé par Paul

Ardenne notammentDans Un art contextuel. Création artistique en

milieu urbain, en situation, d’intervention, de participation

(2009).↩︎, a prises avec les

modes traditionnels d’existence de l’œuvre. Pensées, valeurs,

représentations donnent une forme à l’espace, démontrant que « la

dimension physique [d’un lieu] n’a pas de sens en soi » (2006,

30) : c’est bien de tels enjeux qu’actualisent in

vivo ces performances de François Bon,

destinées à « habiter ces ronds-points : grâce au long terme, se

rendre sur chacun tour à tour pour plusieurs heures » (2015). Les

ronds-points, « implantations non destinées à habiter ni même à

traverser » attendaient, semble-t-il, « lieux vides » (s. d.k) qui n’étaient donc pas des

non-lieux, qu’on les informe, qu’une forme leur soit offerte. La foule

des automobilistes n’en pouvait mais : « un très grand nombre de

nouveaux venus », décrit ainsi Lazzarotti,

« ne changent pas la nature du lieu, s’ils s’accordent avec ses

ordres », c’est-à-dire s’ils obéissent au panneau bleu fléché qui

détermine un mouvement (rouler, ne pas s’arrêter), un espace (le

bitume, pas le terre-plein), un sens (vers la droite). La performance

permet de rompre cet ordonnancement rigoureux du réel et d’intervenir

dans des espaces tabous – comme se le proposa par exemple dans les

années 1990 le collectif romain Stalker dans sa série

Franchissements – et selon deux temporalités

complémentaires : dans l’instant de la lecture d’une part – parfois

périlleuse, quand rien du minuscule rond-point ne protège du passage

véhément des voituresVoir en particulier le rond-point 28 : « la littérature se crie dans les

ronds-points, 028 », françois bon | le

tiers livre, 15 mars 2015.

↩︎ – dont le jaillissement s’inscrit

dans une poétique numérique privilégiant volontiers les formats brefs

et l’écriture jaculatoire, dans le temps long des heures consacrées à

chaque rond-point et prolongées par le geste d’enfouissement d’un

livre voué à une lente décomposition. L’enterrement prolonge en

réalité la profération, puisque tous deux ressortissent à l’invocation

de la littérature, ce royaume des morts, avec lesquels la performance

se propose de renouer le lien. Fortement ritualisée, toute performance

tend probablement à la cérémonie magique, particulièrement lorsque

l’oralité se charge de convoquer les voix plurielles des auteurs lus

sur ces ronds-points. Posté en ce centre du giratoire, position

rectrice et sacrée elle-même, François Bon

resacralise ces lieux par la littérature proférée puis enterrée.

Éphémère du temps urbain voué à ses multiples stimuli benjaminiens / durée de l’humus, cycle naturel de la terre s’allient donc dans ces performances / archivées, de points / ronds. Un temps double, qui peut bien être celui de la performance comme de l’habiter, ainsi que le confirme l’exemple, comparable aux ronds-points de Bon, des free-parties : « la musique », écrit Olivier Lazzarotti – substituons-y la lecture, dans le cas qui nous occupe – « ne fait pas que délimiter le lieu. En habitant l’espace, elle le fait. Il est ses battements, ses rythmes, ses impulsions, comme autant d’affirmations d’autonomie et d’être de ceux qu’elle transporte, autour d’elle comme en elle. » Et quand la fête est finie, éphémère ? « La matérialité s’évanouit, le lieu s’endort, mais ne disparaît pas. Il demeure, comme à l’état latent, dans l’immatérialité et les potentialités des mémoires et des savoirs en attente de nouvelles manifestations. L’éphémère est temporaire, mais pas fugace » (Lazzarotti 2006, 46‑47).

Telle est bien la valeur, double, de toute signature : performée dans l’instant, et performative, elle engage à jamais les contractants. C’est bien de signature corporelle qu’il s’agit dans une performance au carrefour d’un habiter géographique et des arts dits contextuels, où « l’œuvre est insertion dans le tissu du monde concret, confrontation avec les conditions matérielles » (Ardenne 2009, 12). Dans ce pan de l’art contemporain, écrit encore Paul Ardenne, « l’artiste offre son corps qui devient par là même sa signature, son graphe » (2009, 65). Parallèlement, habiter signifiera, pour Lazzarotti,

traverser les lieux et entrer dans les territoires, les sentir et les ressentir, les respirer, s’y mesurer et fournir, avec soi-même, les arguments du même des autres, ceux aussi de leur singularité : grapher la terre, écrire le monde. Réfléchir à travers les vibrations de son propre corps en résonance avec celle des autres […] (2006, 268).

Le rond-point comme espace non plus assigné, mais à signer : la performance littéraire de François Bon aura consisté, in fine, à grapher, parapher l’espace vierge. Voici venu, donc, le tag littéraire et oral : François Bon tague les ronds-points, au sens physique des graffitis du street art comme au sens numérique de métadonnéesConsulter à ce sujet l’article du blog Zeboute Infocom’ (2013).↩︎, pour dire que la littérature existe in situ. Les vidéos sur YouTube témoignent, elles, de cette présence passée, mais incessamment réactivable, rejouable : installées en séries, elles invitent l’internaute à créer des liens, par sa navigation Web, entre les 35 ronds-points visités. L’expérience spectatoriale appartient bien au régime d’effectivité de la performance, en reliant ces lieux entre eux pour constituer, à proprement parler, un territoire, comme « ensemble de lieux à travers lesquels il est possible de circuler » (Lazzarotti 2006, 53), et parachever ainsi le geste d’habiter. L’artiste contextuel, mieux qu’un créateur, serait un « connecteur » (Ardenne 2009, 57) d’espaces : tel aura bien été, IRL comme URL, le sens même de cette expérience physique et connectée des ronds-points.

La vidéoperformance, comme nous venons de tenter de le démontrer, ne peut s’appréhender utilement qu’en joignant une poétique à une pragmatique. Les dispositifs choisis, qu’ils se revendiquent de la performance poétique ou du happening, convergent ainsi dans leur diversité vers cette volonté d’atteindre de nouveaux publics, hors de l’espace commun défini par la chaîne du livre. Le troisième terme, pour galvaudé qu’il soit, s’impose pourtant : la vidéoperformance relève d’une poïétique propre. Elle jouxte en effet des pratiques proches, auxquelles un grand public est peut-être plus habitué, de captation de lectures publiques ou d’actions poétiques notamment. Mais pour Bon comme pour Pennequin et les autres auteurs et autrices ici évoqués, YouTube est davantage qu’un lieu d’archivage et de diffusion de captations. Quand bien même les registres paraissent très distants l’un de l’autre, la présence de la caméra, comme l’implémentation sur YouTube, font partie d’une réflexivité médiologique inhérente à leur pratique, réflexivité qui fait de l’acte de filmer une composante essentielle de l’action en cours, et de l’acte d’éditorialiser une composante essentielle de l’œuvre.

Contenus additionnels

L.L.L. #49 NOVEMBRE 2017

Cette vidéo n’est plus disponible sur YouTube. Avec l’accord de son autrice, elle a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité.

Crédits : Laura Vazquez

MY TALKING HEADS #28 // LE MOMOT // PIERRE GUÉRY

Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.

Crédits : Pierre Guéry | VOICEKABINETT