Spectralités

Gilles Bonnet, Erika Fülöp, Gaëlle Théval, « Spectralités », Qu’est-ce

que la littéraTube ? (édition augmentée), Les Ateliers de [sens

public], Montréal, 2023, isbn : 978-2-924925-21-8, http://ateliers.sens-public.org/qu-est-ce-que-la-litteratube/chapitre7.html.

version 0, 22/05/2023

Creative

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

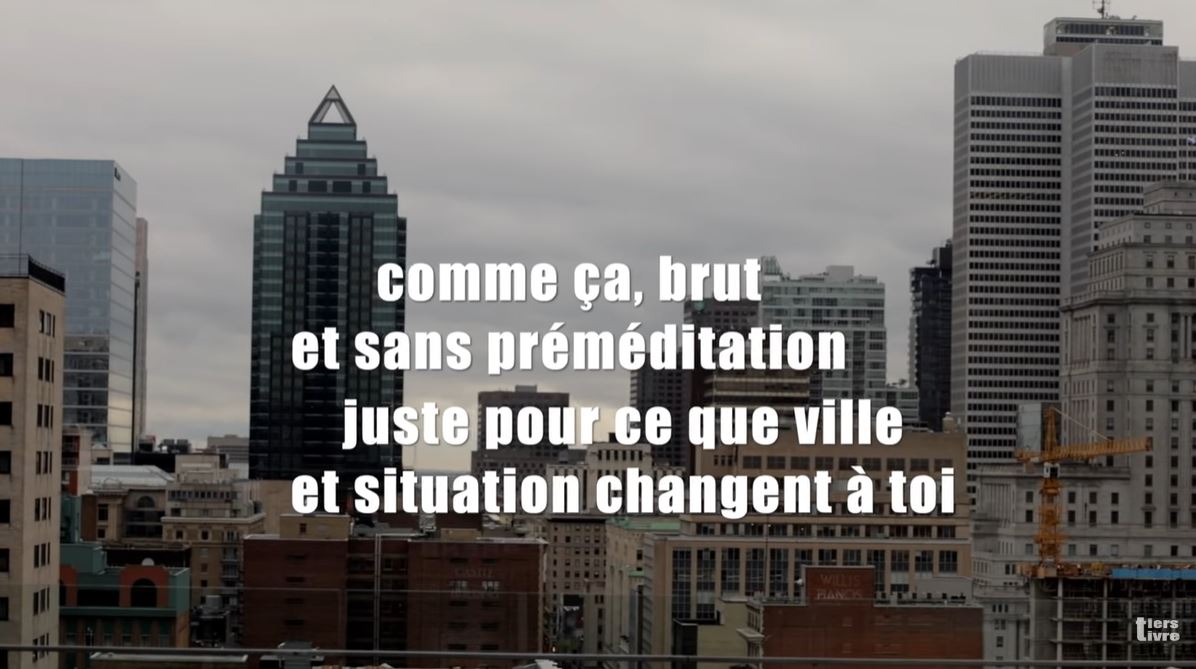

Si l’expérimentation vidéo sur YouTube ressortit à la performance,

c’est d’abord par le goût de l’improvisation qui la caractérise.

Appuyer sur On et laisser venir le réel et l’étrangeté du

monde et de soi, accueillir« NOUS

PROCLAMERONS LE VRAI PLUTÔT QUE VENDRE DES FICTIONS », françois bon | le

tiers livre, 24 mai 2019.

↩︎.

Le corps, ensuite, omniprésent. Au début de YouTube, fondé en 2005,

était la talking head, on l’a dit, celle du vlog, ou journal

filmé : face caméra, esthétique Do It Yourself (DIY),

réalisation technique approximative. Si les vidéos mises en ligne

frappent aujourd’hui par une maîtrise technique croissante, le

dispositif frontal demeure souvent une référence, base de

détournements et de variations, comme se le propose Pierre

Guéry dans sa série de « Talking

Heads », précisément, ou comme s’y prêtent sous l’œil-caméra de

Jean-Paul

Hirsch les auteurs de P.O.L. La vidéo estampillée YouTube

impose le corps de l’auteur, et sans doute est-ce l’un de ses stylèmes

forts, qui va déterminer une pluralité de réponses, comme une tension

entre présence frontale et trace d’un effacement. Une présence

superlative parfois, des voix et des corps de ceux qui, face caméra,

créent des contenus proches, donc, de cette performance artistique ou

littéraire. Que l’on pense à Guillaume

Cingal traduisant sans filet sous la neige, jusqu’à ce que sa

page même devienne illisible, dans une pratique de l’exténuation

typiquement performancielle, ou se mettant en scène dans des lieux ou

des postures inattendus : « traduire

un chapitre de H. G. Wells avec œuf à la coque et couteau

Bowie » ; « une

des fictions du corps de François Bon dans l’escalier du

sous-sol » ; « quatre

strophes de Jean Luc Wauthier devant une porte de garage ». Corps

surprésents, et dès lors perçus comme incongrus, pas forcément à leur

place, qui veulent justement porter le geste littéraire en dehors de

la traditionnelle chaîne du livre, ce à quoi contribue, en lui-même,

le geste de publication sur une chaîne YouTube. De là aussi des débats

sur la pertinence de l’intervention technique, et en particulier du

montage, qui détourne la présence vers la construction d’une

représentation. Ailleurs le corps demeure, quand la part de captation

d’un corps en performance s’atténue au profit de la fictionnalisation

de soi, mais un corps alors volontiers effacé : sensible partout, mais

éloigné ou recouvert par d’autres couches de signifiants. Les vidéos

de Stéphen

Urani, Gracia Bejjani ou Milène

Tournier résonnent ainsi de voix off, de corps aperçus par les

bords de leur ombre, de textes disposés en surimpression et

glissant-s’effaçant à la surface des choses comme autant

d’empreintes« l’empreinte -

petits fantômes # 5 | gracia bejjani », gracia

bejjani, 18 mai 2019.

↩︎ ; chez Gwen

Denieul, seules demeurent les traces, et des maisons vidées,

ruinées. De cette tension entre présence et effacement du corps et des

voix, qui structure la création littéraire sur YouTube, il est

possible de décrire les degrés pour appréhender la littéraTube comme

parcours dynamique de strates de spectralité.

Identités numériques flottantes et sujet spectral

La série de François Bon,

« Jean

Barbin », incarne cette tension, en créant un grotesque nouveau,

en malaxant une tête obsédante, quand elle malaxe déjà ses mots et ses

morts. Dès la première apparition« JEAN BARBIN,

1 | LE MONDE EST MAL FAIT », françois bon | le

tiers livre, 8 mars 2017.

↩︎, ce personnage, venu

de l’œuvre papier de François Bon

(Calvaire

des chiens, 1990) excède en effet le simple

burlesque corporel pour proposer un grotesque audiovisuel où sont

mises à contribution les fonctionnalités basiques de transformation de

l’image sur iPhone.

Ou comment la technologie réinvente régulièrement le jeu du Fort-Da

cher à Freud, quand

c’est la bobine de François Bon

qui se trouve jetée au loin puis ramenée. Jean Barbin, ce personnage

revenu d’outre-tombe, colonise d’ailleurs l’œuvre vidéo de son auteur.

Ce sont en effet souvent des effets de surimpression, et par

conséquent de transparence, qui autorisent le surgissement inattendu

de Jean Barbin. Telle lecture de Lovecraft,

par exemple, s’ouvre sur une spectralisation de Bon, lecteur

devenu translucide« LOVECRAFT |

PAR DELÀ LE MUR DU SOMMEIL (LECTURE INTÉGRALE) », françois bon | le

tiers livre, 23 avril 2018.

↩︎.

La voix est dès lors libre pour que Jean Barbin, au nom des « gens

mortsCf. « JEAN BARBIN | NOUS GENS

MORTS », françois bon | le

tiers livre, 17 avril 2018.

↩︎ » dont il charrie têtu la parole,

apparaisse inopinément.

Lire sera toujours décidément donner libre cours à autre que soi,

comme l’attestent ici le passage au noir et blanc, l’altération de la

voix et la déformation du visage. Surgit l’autre en soi, ce « monstre

du dedans » comme se plaît à se définir Jean Barbin, spectre de soi

lié à l’imaginaire, au pulsionnel, à l’archaïque. Si le spectral

s’impose avec tant d’insistance au sein des productions relevant de la

littéraTube, c’est bien qu’il constitue l’expression idoine, dans ce

média-maelström de clips en tous genres, d’une parcellisation du sujet

contemporain, conscient de ne plus pouvoir s’arroger d’identité une et

définitive. Un tel défaut d’assignation ouvre à l’errance de

l’identité et au flottement du moi. Ainsi de ces voix diffractées qui

lisent en le déconstruisant un même texte, mais en canon« SCIENCE FICTION,

LES JARDINS STATUAIRES ? », françois bon | le

tiers livre, 3 mars 2019.

↩︎.

De même, au fixisme de la photographie d’identité, la capsule vidéo

préfère de loin la démultiplication.

Il faut alors, dixit Jean Barbin encore, aller explorer les recoins avariés de soi, ces strates ou « étagères de soi-même », sur fond de nuit intérieure.

La filiation avec l’art vidéo s’impose, notamment avec certaines

expérimentations de Bruce

Nauman dont plusieurs vidéos de la fin des années 1960

exploraient le visage de l’artiste multipliant les grimaces face

caméra. Une œuvre telle que Pinchneck, aujourd’hui d’ailleurs

visible sur YouTubePinchneck,

Bruce

Nauman, 1968, 2 min.

↩︎, montre les distorsions de la

bouche en gros plan, dispositif que reprend la série « Jean Barbin ».

Antonio

Dominguez Leiva a remarqué l’omniprésence du morphing

dans les vidéos postées sur la plateforme, trace selon lui d’une

fascination de YouTube pour « toutes les formes d’instabilité

morphologique de l’image » (2014,

71). Les deux saisons consacrées à Jean Barbin illustrent

cet « univers protéiforme, vision extrême du flux contemporain des

consommations, des informations, des discours et des corps » (2014,

71). La littéraTube poursuit là, semble-t-il, une geste

heuristique que les artistes vidéo, équipés à l’époque de caméras

super 8 et du mythique magnétoscope portable de Sony, le « Portapack »

commercialisé en 1968, avaient initiée. René Berger

ose ainsi un parallèle entre le cogito cartésien et l’art vidéo, tous

deux visant à récuser par le doute méthodique les évidences jusque-là

admises et consciemment colportées par les mass media, la

télévision à l’époque, le mainstream du Net aujourd’hui.

Quand un artiste vidéo tel que Nauman, écrit Berger, consacre une bande à l’exploration minutieuse de son visage, grimaces comprises […] il ne fait pas autre chose que de visualiser ce que Descartes conceptualise lorsqu’il décide de feindre que toutes les choses qui lui étaient entrées dans l’esprit n’étaient pas plus vraies que l’illusion de ses songes (2014, 76).

C’est qu’« on ne sait pas qui parle en soi », écrit Gracia Bejjani dans sa

série de vidéos intitulée « Petits fantômes », comme en écho aux

interrogations des auteurs de vlogs, si friands de jeux d’ombres.

Michel

Brosseau, auteur d’un journal vidéo quotidien, filme ainsi

« des êtres dont le spectateur ignore les visages, tout au plus une

ombre, ou un reflet de temps en temps, une voix parfois« journal du 5

août », michel

brosseau, 17 août 2018.

↩︎ », parmi lesquels Michel

Brosseau lui-même.

Car « filmer c’est aussi s’effacer« compile des

débuts | 29 janvier - 6 février », michel

brosseau, 15 avril 2018.

↩︎ », paradoxalement, et

particulièrement quand on se lance dans un journal vidéo ou un carnet

filmé. Filmer sa présence condamne à une mise à distance du monde et

de soi dans le monde, qu’Arnaud de

la Cotte qualifie même d’exil, comme nous avons vu dans un précédent

chapitre : « Le geste de filmer efface notre présence au monde,

nous renvoie hors champ. Filmer, être là sans y être« Journal

filmé 7 », Arnaud de

la Cotte, 20 juin 2016.

↩︎ ». De cet entre-deux ne peut

naître qu’un autoportrait d’ombre, où le sol se fait écran de

projection en une mise en abyme du geste de (se) filmer« Journal

filmé 9 », Arnaud de

la Cotte, 5 juillet 2016.

↩︎.

De même que par le monologue le sujet tente de se saisir, mais ne parvient parfois qu’à bavarder – chez Des Forêts par exemple (1946) – et à se perdre in fine dans le flux d’un discours logorrhéique, le filmage quotidien de soi entraîne une iconorrhée, écoulement d’images dans et par lequel le filmeur se dissout, se floute plus qu’il ne se trouve. Si l’eau est reflet, alors c’est d’un miroir, propose Brosseau, dont l’autre côté est sous-terre, inaccessible car invisible« compile des débuts | 29 janvier - 6 février », michel brosseau, 15 avril 2018.↩︎. De cette non-saisie se déduit un imaginaire du hors-champ qui hante, faute de pouvoir être exhibé, ces capsules vidéo. La voix, qui vient de ce hors-champ, off ou acousmatiqueQue l’on entend sans en voir distinctement la source.↩︎ dirait-on au cinéma, se refuse à entrer de plain-pied dans l’image, mais demeure légèrement en retrait : « D’être dans l’écran sans y être », écrit finement Michel Chion, « d’errer à la surface de l’écran sans y entrer, l’acousmêtre est facteur de déséquilibre, de tension » (1982, 29). Or, les vidéos de Brosseau, de la Cotte, Tournier ou Bejjani se refusent au dispositif primaire de la talking head et synchronisent corps présent à l’image et paroles prononcées par ce même corps. Par là, elles renoncent à une « incarnation de la voix » (1982, 32) qui dissiperait le mystère ombreux de la voix spectrale. La pratique même du journal personnel y incite bien sûr, qui n’échappe pas à la contrainte, devenue choix, d’une saisie partielle de l’expérience quotidienne. « Garder quelques minutes d’un jour/ D’un texte quelques lignes« compile des débuts | 29 janvier - 6 février » (28’), michel brosseau, 15 avril 2018.↩︎ » : le choix du format bref porte trace d’une telle esthétique préhensive, qui affleure au monde en en laissant la plus grande partie immergée et définitivement dérobée aux regards. De cet aller-retour constant champ/hors champ, de cette disproportion entre le peu montré, dit, et la profusion cachée, naît également la fragilité de certaines pratiques de vidéo-écriture, où reflets et ombres renvoient à un en-dehors du perceptible ou du filmable tant de composantes du réel vécu.

C’est ainsi que Gracia Bejjani avait

ouvert sa

chaîne YouTube, avec l’errance d’une ombre comme projection

d’un sujet lunaire insaisissable« Lunaire

Gracia 1 », gracia

bejjani, 15 décembre 2016.

↩︎ et créateur d’un

suspense minimal, tant ce corps semble désireux de venir s’incarner à

l’écran, sans jamais totalement s’y résoudre.

Mais l’ombre de soi filmant, inscrite à même la vidéo, parce qu’elle fait office de signature, contribue aussi à réinscrire la trace et l’empreinte de soi, contre ce renoncement sémiotique que serait la vidéo :

De la préhistoire à nos jours, c’est en effet sur le mode du tracé ou de l’empreinte, jusque dans la photographie, jusqu’au cinéma, que s’est manifestée l’image. Aujourd’hui, l’image apparaît à l’écran, sans indication de provenance, sans moyen apparent de conservation, immédiateté et fugitivité confondues, le support se dissolvant dans le balayage toujours recommencé des électrons (Berger 2014, 48).

Milène

Tournier, dont l’ombre projetée rencontre une voiture bien

réelle, en une fiction de collision que suggère la bande-son de

crissements de pneus, crée fictivement un accident de personne qui se

révèle n’être l’accident de personne sinon d’une persistance

rétinienne de soi, en ombre« Le monde est

un enfant au bord de la route », Milene

Tournier, 2 mars 2019.

↩︎.

Ombres projetées ou silhouettes réfléchies par un miroir d’eau

renvoient à un sujet filmant qui se constitue en son propre objet, et

se constate tel au moment même, sans différemment, de son autofilmage.

Mais les travaux de vidéo-écriture de François Bon,

Stéphen

Urani« Hélios », Stéphen

Urani.

↩︎ ou Arnaud

MaïsettiPar exemple, « Longer les cris de la

ville », Arnaud

Maïsetti, 10 juin 2016.

↩︎ regorgent également de murs,

témoignent même d’une fascination pour ces surfaces ouvertes aux

projections et inscriptions, y compris de soi. La littéraTube, qui

conjoint caméra et écran(s), paraît fructueusement tiraillée entre le

geste de la vidéo et celui du cinéma, quand l’autofilmage retourne la

caméra vers soi, ou fait de la surface d’eau une surface opaque où

l’ombre va pouvoir se projeter, ou bien encore quand par le jeu de la

surimpression, du surtitre, l’image même devient toile-écran sur

laquelle projeter la matière textuelleIci : « Tuer dimanche »,

Stéphen

Urani.

↩︎, pour tagger un mur comme on

signa un urinoir, saisi dans sa banalité même.

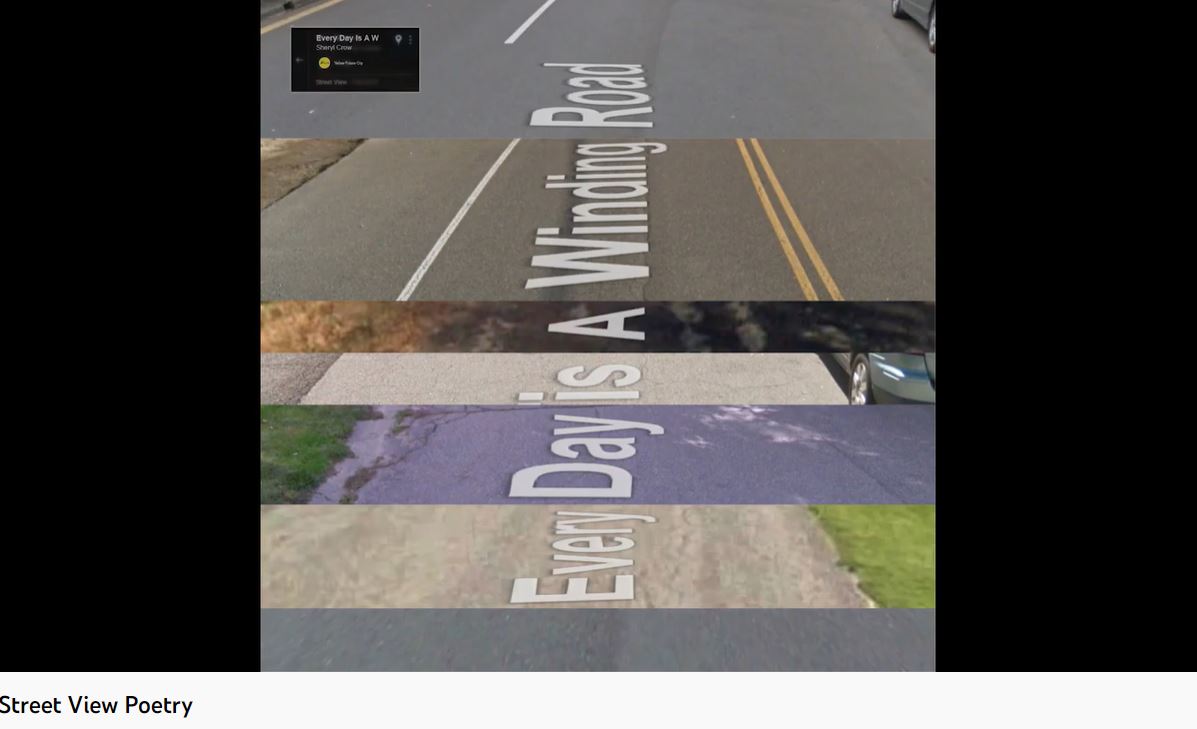

De cet entre-deux, entre fenêtre ouverte sur la captation du réel et mur de projection, naît une forme de spectralité caractéristique de bien des capsules relevant de la littéraTube, en contact direct avec certains des outils numériques les plus massivement utilisés. Comment ne pas songer ici à une verticalisation murale – la présence des voitures garées y invite par métonymie – des routes devenant supports d’écritures dans les clichés de Google Street View ?

L’image muette appelle, attire le texte, qui lui-même tend à

l’iconique, dans un devenir-image qui rappelle le « devenir-corps »

comme tension définitoire du spectre (Derrida 1993,

25). Texte/image : l’un hante l’autre, comme le

nom de la rue pénètre dans la camionnette arrêtée au feu rouge, dans

l’exemple ci-dessus. Tout comme le spectre, « incarnation

paradoxale », pour Derrida,

devient « quelque “chose” qu’il reste difficile de nommer : ni âme ni

corps, et l’une et l’autre » (1993,

25). Ces capsules vidéo rappellent bien « l’objectalité du

texte », pour parler avec Emmanuël

Souchier (1998, 138‑39), c’est-à-dire cette

matérialité graphique et visuelle de l’écriture qui la fait tendre au

dessin et à l’image. Dispositif d’ailleurs détourné, sur YouTube, par

le projet de l’artiste Yuval Fogelson, « Street View Poetry »Voir aussi le site de l’artiste : yellowfuture.city.

Merci à Romain

Buffat de m’avoir mis sur la piste de ces œuvres.↩︎.

Photographié ou filmé, numérisé, le monde devient support de textes qui sont autant de graffitis numériques, et donc d’inscriptions spectrales, présentes-absentes : faut-il dès lors s’étonner de constater que les sites Web d’Yves Pagès (archyves.net) ou d’Arnaud Maïsetti (arnaudmaisetti.net) regorgent de clichés de véritables graffitis, quand écrire à partir d’une image, sur son site ou sa chaîne YouTube, c’est parvenir à ce paradoxe d’une écriture spectrale à même la peau du monde ?

Dans le même mouvement, le texte s’externalise et s’expose, colonise des friches textuelles du monde, accomplissant le destin de cette littérature hors du livre, contextuelle ou exposée. Peut-être la littéraTube naissante, enfin, ne se caractérise-t-elle par tant de modalités du spectral que parce qu’elle explore avec obstination, vidéo après vidéo, les régimes d’inscription qui lui permettent de dire un pan du réel, que parce qu’elle recherche les modalités de son effectivité dans, c’est-à-dire d’abord sur, le monde.

« D’où vient le spectre ? » s’interroge Stéphane

Chaudier, constatant le goût de notre littérature contemporaine

pour fantômes et revenants : « Il est engendré par notre capacité de

donner une figure – c’est-à-dire une extériorité – à notre intimité »

(2012). De là les murmures qui

peuplent le travail de Gwen

Denieul, comme autant de presque silences intérieurs,

comparables aux « litanies comme bulles aphones » de Bejjani et où se détache à

peine un lyrisme partagé entre soi et l’autre en soiVoir « Ce sang

qui ne coule plus », Gwen

Denieul, 5 juin 2016.

↩︎

incarnés par les personnages de Léo et Hoël, ces jumeaux palindromes

que ventriloque l’auteur ainsi présent-absent à l’image. Si de

nombreuses capsules vidéo de création privilégient de la sorte des

discours relevant du monologue intérieur, c’est sans doute parce que

celui-ci gomme la médiation du narrateur, pour offrir la fiction d’une

pénétration possible de la psyché par auteur et lecteur. On pourrait

d’ailleurs distinguer dans cette littéraTube les avatars contemporains

et iconotextuels du monologue, tel que la fin du dix-neuvième siècle,

que ce soit sous la plume d’Édouard

Dujardin ou sur les scènes des cabarets de MontmartreSe reporter à Françoise

Dubor (2016).↩︎, l’avaient originellement

façonné. C’est en effet d’abord un rapport au monde intérieur, celui

de la tête et de ce qui bruisse dans le crâne, qui se module et

s’affiche, tout de vacance et de disponibilité à l’altérité,

intérieure comme extérieure. Le spectral relève, propose en effet

Derrida,

de ce non-familier au plus près du familier, qui demande à être dit

tout en échouant, mieux à chaque fois, tel Jean Barbin

apparaissant/disparaissant à longueur de vidéos.

Accueillir, […] mais tout en appréhendant, dans l'angoisse et dans le désir d'exclure l'étranger, de l'inviter sans l'accepter, hospitalité domestique qui accueille sans accueillir l'étranger mais un étranger qui se trouve déjà au-dedans (das Heimliche-Unheimliche), plus intime à soi que soi-même […]. Or tout ça, cela dont nous avons échoué à dire quoi que ce soit de logiquement déterminable, cela qui vient si difficilement au langage, cela qui semble ne rien vouloir dire, cela qui met en déroute notre vouloir-dire, nous faisant régulièrement parler depuis le lieu où nous ne voulons rien dire, où nous savons clairement ce que nous ne voulons pas dire mais ne savons pas ce que nous voudrions dire, comme si cela n'était plus ni de l'ordre du savoir ni de l'ordre du vouloir ou du vouloir dire, eh bien cela revient, cela fait retour, cela insiste dans l'urgence, et cela donne à penser […] (Derrida 1993, 273).

Appelons monovlogues ces avatars contemporains du monologue, souvent liés à une forme diaristique (« vlog »), qui résonnent dans nombre de capsules vidéo de littéraTube. Les surimpressions, qui rejouent la tradition artistique du collage – augmenté d’un vidéo-sfumato propice au fantomatique – permettent alors au réel de traverser l’individu, et/ou l’inverse, sujet dont le corps s’efface partiellement, sujet-fantôme, « entité diaphane […] entre l’invisible et le visible » (Sangsue 2011, 75).

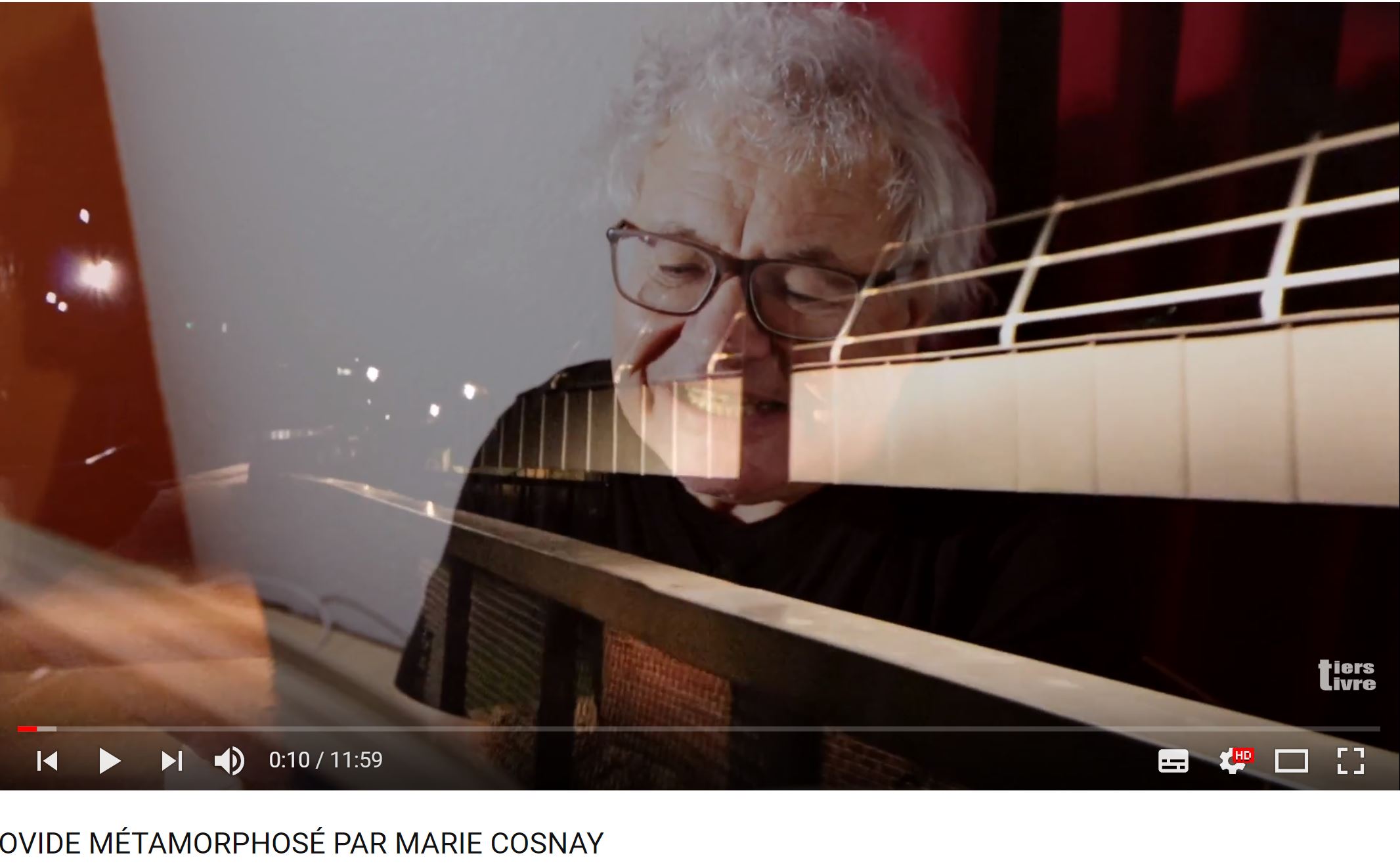

Par cet exemple de la lecture d’autrui (Marie

Cosnay, traduisant elle-même Ovide« OVIDE

MÉTAMORPHOSÉ PAR MARIE COSNAY », françois bon | le

tiers livre, 22 novembre 2017.

↩︎) qui entraîne une spectralisation

du sujet, perdu et potentiellement refondé par cette faille acceptée

en soi, on saisit que c’est écrire même qui se fait spectral sur

YouTubeMilène

Tournier décèle dans la série « Jean Barbin », « un écrire qui

préserve le silence, et le non-né, le non-encore, le pas-déjà, dans

l’avènement même, et que ce soit ça, l’événement » (2018).↩︎, dans cette immense lessiveuse à

contenus où tout peut virtuellement être abouté à tout autre. Là plus

qu’ailleurs, écrit Michael

Strangelove dans son essai Watching YouTube (2010), le sujet s’y découvre pluriel,

intertextuel et relationnel« Video helps us to represent subjectivity as

plural, intertextual and interrelational » (Strangelove

2010, 76).↩︎. François Bon

y insiste fréquemment, qui veille à souligner qu’on écrit sur YouTube

avec les autres, et par les autres. C’est ainsi que se justifie

l’omniprésence de l’exercice de lecture dans notre corpus, toujours

acte de création par l’indirection d’autrui, comme en témoignent les

voix off qui résonnent, non comme simples bruits de fond, mais comme

ferment de re-création, à l’instar de la voix de Marguerite

Duras ciselant film et textes de Milène

Tournier. Celle-ci donne d’ailleurs l’une des représentations

les plus frappantes de cet écrire spectral, où la présence de

l’inscription se fait dans le même temps vacance et le texte

« présence qui n’empêche pas« écrire

l’écrire, l’aimer (5) », gracia

bejjani, 12 septembre 2018.

↩︎ » afin que

l’impromptu et l’éphémère phénoménal coexistent avec le texte

pérenne« Marguerite

Duras, écrire. », Milene

Tournier, 17 décembre 2018.

↩︎. Parce que le nouvel iconotexte

– ou vidéotexte – est bien écriture, mais au pluriel et dans

des temporalités qui se contaminent : c’est écrire comme graver, sur

papier, les mots ou les lettres, mais c’est aussi écrire avec l’image

dans son éphémère. La littéraTube puise sa force et sa complexité

d’inverser fréquemment les valeurs : écrire les textes pour qu’ils

s’effacent, étirer l’image pour qu’elle demeure ; et proposer au texte

comme à l’image de partager leurs traits définitoires dans une

hybridation ici très simplement et fortement scénographiée.

Mémoire de l’oubli et futur des possibles

Le spectral de la littéraTube résiderait donc dans cette vacance sans cesse rejouée, reprise à nouveaux frais, entre image, son et texte. Mort et vivant ; iconique, sonore et linguistique, ce complexe sémiotique qu’est la capsule vidéo de littéraTube périme les anciens rapports ancillaires entre texte et image, en rejetant par exemple toute illustration plate d’un contenu textuel par une image, ou l’inverse. Ce qu’inventent de tels dispositifs ressortit à l’instabilité constante, qui implique qu’à chaque seconde soient renégociées les relations entre les diverses couches de significations. La spectralité d’un texte au simple statut de trace et de persistance rétinienne dit la non-pertinence d’un tel rapport d’illustration redondant et en appelle à une perpétuelle resémantisation de l’ensemble par le jeu des parties entre elles. Décalage et déport des couches de sens nécessitent par conséquent une non-adhérence du texte à l’image, le rejet par exemple de toute légende accolée à une image : la spectralité affiche performativement l’impossible coïncidence des strates sémiotiques, dont les frottements fructueux conditionnent l’apparition éphémère de tel ensemble signifiant et l’effacement tout aussi provisoire de tel autre, etc. Une telle dynamique, inaccessible aux iconotextes figés, contourne la contrainte quotidienne de la dénotation ainsi que les essentialismes ou substantialismes de tout crin pour proposer une resémantisation réciproque et dynamique des divers types de signifiants.

La spectralité s’affirme donc ici comme un régime d’interaction entre les diverses couches de signes qui trament une capsule vidéo de création littéraire lorgnant autant du côté des pratiques amateurs friandes d’hybridation de supports, de médiums et de contenus que des expérimentations multimédia issues de la videopoetrySe reporter à Sophie Limare, Annick Girard et Anaïs Guilet (2017, 32).↩︎. Le spectral manifeste le mix et remix, ces pierres d’angle d’une postmodernité friande de « postproductionCf. Nicolas Bourriaud (2004).↩︎ » comme régime de (re)création vive par quoi l’invention acquiert toutes ses strates sémantiques, de la découverte à l’exhumation archéologique d’un pré-existant. La culture YouTube s’inscrit pleinement dans cette pratique de l’appropriation et de l’altération, que Michael Strangelove distingue de la culture Gutenberg, caractérisée par sa propension à « fixer des significations sur des objets statiques et à privatiser des histoires communes via des lois sur la propriété » (2010, 185, je traduis). Et Rancière de confirmer que « l’un des caractères dominants de l’art d’aujourd’hui, c’est l’établissement de liens transversaux entre des pratiques normalement séparées » (2017, 49). Même figée dans une maladroite capture d’écran, une telle pluralité tensive apparaît, lorsque Gracia Bejjani propose à un texte de se faire spectral, entre bruit et silence, car proféré par une voix off… muette, comme entre couleur et noir et blanc« écrire l'écrire, l'aimer (5) », gracia bejjani, 12 septembre 2018.↩︎.

Ainsi ni l’image dans son évidence native – ici gazée, floutée – ni le texte dans son autorité première – ici amuïe par le silence qui le porte – ne viennent s’exclure. En passant du régime classique et dominateur de l’inscription à celui de l’incrustation, le texte ouvre la page-écran à des dynamiques multimédiatiques refusant toute hiérarchie définitive qui prétendrait assigner place et rôle aux sons, images et mots.

Le ressassement caractérise le plus souvent ces œuvres de

vidéo-écriture, tel l’« obsédant ressac » que note Gracia Bejjani dans sa

série « Petits Fantômes » : c’est que le ressassement serait le fruit

d’une énonciation propre au virtuel, si ce dernier, comme le

souligne Deleuze

dans Différence et répétition (1968), se caractérise par la

multiplicité des possibles quand l’actualisé, à l’inverse, se réduit à

l’unicité de ce qui a pris sa forme définitive. L’épisode 3 de

« Petits fantômes », intitulé « se dira dira pas se dira

pas », consiste ainsi en un plan fixe sur un feu et ses braises,

ou plutôt sur l’espace entre les bûches en train de brûler. Et le

texte en surimpression de confirmer que l’objet de la quête demeure

bien « l’absence entre/qui balbutie » (23’). L’entre-deux, « ni

l’apparaître ni le disparu, ni le phénomène ni son contraire » (Derrida 1993,

84) s’impose à ce dispositif plurisémiotique comme seul

espace d’exploration, dispositif qui, autrement, redit combien la

littérature se veut quête vive de se savoir vaine, en manque d’un mot

ou d’une image de la fin, à peine aperçus en transparence l’un de

l’autre, dans une spectralité indépassable. Nulle fin, mais nul

renoncement non plus à cette fin : c’est bien dans cette impossibilité

– incarnée par le spectral – d’un deuil toujours encore à

faire, que ces propositions plurisémiotiques refusent toute

assignation définitiveCf. Jacques

Derrida (1993,

30) : « Rien ne serait pire, pour le travail du deuil, que

la confusion ou le doute : il faut savoir qui est enterré où

– et il faut (savoir - s’assurer) que, dans ce qui reste de

lui, il y reste. Qu’il s’y tienne et n’en bouge plus ! »↩︎ et se condamnent à

la dérive, comme qui « flân[e] entre filiation et absence », écrit

Bejjani« vertèbres de

pluie quand l’heure se tait », gracia

bejjani, 9 septembre 2019.

↩︎. Le texte, se confrontant au son

et à l’image, renoue avec une intranquillité qui vient, sur un nouveau

médium, redire de quoi, de quelle fragilité la littérature est dépôt

et invention, passive et active à la fois. Les propositions de Stéphen

Urani scénographient ainsi l’éphémère d’une textualité prompte

à s’effacer, quand le plan fixe s’étirant se charge, lui, de donner

corps à une durée« Quand les morts nous

imaginent 2/2 », Stéphen

Urani.

↩︎.

Déjouer la prétendue évidence de l’image enregistrée très – trop – vite associée à une indicialité incontestable ; creuser de vide l’originel trop-plein nourricier de l’image, a fortiori démultipliée sur Internet ; remotiver l’arbitraire du signe linguistique : autant de pratiques qui déboîtent notre expérience du présent de ses ornières, en préférant à l’ontologie la derridienne « hantologie », mieux à même d’appréhender le spectral en tant qu’il « n’est ni vivant ni mort, ni présent ni absent » (Derrida 1993, 89). Le texte, et le livre auquel nous l’associons dans un imaginaire commun, hantent ces capsules vidéo de littéraTube. Surimpression des mots, prompts à s’effacer dans un fondu-enchaîné, des voix, murmurées presque amuïes ou démultipliées en canon, des images de soi démarré de son ancrage ontologique et de ses certitudes axiologiques : la spectralité plurielle, à l’œuvre dans la littéraTube, ici nouvelle Gracchus ni morte ni vivante, semble incarner cette mémoire de l’oubli que Jean-François Hamel emprunte à Agamben :

Ce que le perdu exige, c’est non pas d’être rappelé et commémoré, mais de rester en nous et parmi nous en tant qu’oublié, en tant que perdu – et seulement dans cette mesure, en tant qu’inoubliableCf. Giorgio Agamben (2000, 69) cité par Jean-François Hamel (2006, 226).↩︎.

Le spectre seul parvient ainsi à plier les temporalités et à froncer notre présent d’une convergence des temporalités qui définit étymologiquement le contemporain. Allégé de son ancrage dans l’actuel, au sens d’actualisé, le spectral fait retour dans les vidéos de littéraTube comme éloge de la fiction. Le sujet-corps inscrit dans la réalité contextuelle accède en effet à sa dimension fictionnelle, pour indiquer la voie d’une production vidéo expérimentale dont le trajet mènerait de l’attesté autobiographique, de la mise en scène de soi (talking ou reading heads originelles des youtubeurs) à la fictionnalisation de soi. Le spectre s’inscrit dans la filiation de la répétition heideggérienne, comme retour des possibles non actualisés. Ainsi nous assistons au dépli du paradigme des possibles, du non-advenu, dans un imaginaire de la profondeur de l’œuvre, de nouveau peu compatible avec celui de la mosaïque, plus enclin au syntagmatique. Tel dépli peut naître, selon Heidegger, d’un « retour de potentialités enfouies et oubliées », car « cette répétition est une réactualisation du passé qui relie les vivants aux morts et se saisit de ce qui a été pour en reconnaître les possibles non exploités […] » (Hamel 2006, 14). Spectrale, la vidéo-écriture ainsi libérée des contraintes du récit causaliste monologique parviendrait à prendre sa part du « régime potentiel » qu’un Camille de Toledo propose comme horizon à la littérature contemporaine, « régime potentiel » soucieux de déterminer un nouveau régime d’historicité et de substituer un je pourrais au moderne je préfèrerais ne pas de Bartleby (2016, 89).

La littérature contemporaine, ici, rencontre l’art numérique, et de cette friction advient la littéraTube, qui ne relève plus seulement, elle non plus, dans son traitement de l’image, du « ça-a-été » barthésien mais bien plutôt du « ça-peut-être » numérique (Couchot et Hillaire 2009, 84). Ce paradigme des possibles fait de la spectralité numérique de la littéraTube l’une des modalités proches de la séduisante « histoire des futurs du passé » défendue par Patrick Boucheron (2018). L’histoire se parcourt en effet tel un rhizome hypertextuel, où l’actuel – l’avéré, unique – importe moins qu’un processus de virtualisation, tel que défini par Pierre Lévy (1998), « c’est-à-dire le mouvement de retour de l’unité figée d’une réponse (l’actuel) à la dynamicité multiple et ouverte d’une question » (Vitali-Rosati 2009, 5).

Et lorsque les chemins bifurquent, écrit ainsi l’historien, les directions qu’on n’a pas prises, celles qui dessinaient des futurs non advenus, n’y a-t-il vraiment aucun moyen de les rejoindre ? Il est une histoire sagement ordonnée, lisse comme une frise, qui permet de ne plus se poser de questions. Une histoire qu’il suffirait de dérouler comme on dévide une pelote, et qui fait de la suite des faits un enchaînement de causalités. Toute chronologie est, de ce point de vue, mensongère, puisqu’elle enchaîne et entraîne, une date après l’autre, un récit qui se donne comme inexorable alors qu’il n’est que la résultante, le plus souvent hasardeuse, de l’élimination progressive de tout ce qui aurait pu être. Écrire l’histoire des futurs du passé revient à déjouer la fausse évidence de cette linéarité (Boucheron 2018, 34‑35).

Scott Rettberg, commentant les récits interactifs construits sous Flash, caractéristiques des années 2000-2010 (David Clark, Christine Wilks, Illya Szilak…), y voit d’ailleurs un lien tracé entre l’hypertexte et l’historiographie postmoderne, « in which the reader can follow pathways and alternative histories based on chance connections« dans lequel le lecteur peut suivre des chemins et des histoires alternatives basés sur des connexions fortuites » (notre traduction).↩︎ » (2018). Les formes de spectralité dans la littéraTube inscrivent ses capsules vidéo dans une telle filiation, filiation que la littéraTube en retour contribue à régénérer en rejouant dans une simultanéité plurisémiotique (texte, image, son) la multiplicité définitoire du virtuel, ou, plus précisément, de « l’espace virtuel de la spectralité » (Derrida 1993, 33).

Hybride ontologique, tension irrésolue entre plusieurs régimes phénoménaux, cette spectralité pourrait même contribuer à l’émergence de ce que Servanne Monjour, étudiant la post-photographie numérique, nomme le « regard anamorphique », qui, écrit-elle « nous permet de dépasser, lentement, l’ancien dualisme imaginaire-réel » et qui trouve son origine dans le goût qui est le nôtre pour « ces paradoxes qui convoquent le passé dans le présent, le tout dans le détail, l’image dans le texte (à moins que ce ne soit l’inverse…) » (2018, 155). La littéraTube, hantée de formes et de mots aux faibles contours, art de la silhouette et de l’ombre au moins autant que du face-caméra, semble bien contribuer, sinon à « annule[r] » radicalement « l’opposition entre des objets réputés “réels” et des objets traditionnellement conçus comme des représentations de l’ordre de l’imaginaire » (2018), du moins à en flouter singulièrement les limites.

Contenus additionnels

« Hélios » de Stéphen Urani

Cette vidéo n’est plus disponible sur YouTube. Avec l’accord de son auteur, elle a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité.

Crédits : Stéphen Urani

« Quand les morts nous imaginent 2/2 » de Stéphen Urani

Cette vidéo n’est plus disponible sur YouTube. Avec l’accord de son auteur, elle a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité.

Crédits : Stéphen Urani

« Tuer dimanche » de Stéphen Urani

Cette vidéo n’est plus disponible sur YouTube. Avec l’accord de son auteur, elle a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité.

Crédits : Stéphen Urani