Journaux filmés

Gilles Bonnet, Erika Fülöp, Gaëlle Théval, « Journaux

filmés », Qu’est-ce que la

littéraTube ? (édition augmentée), Les Ateliers de [sens

public], Montréal, 2023, isbn : 978-2-924925-21-8, http://ateliers.sens-public.org/qu-est-ce-que-la-litteratube/chapitre5.html.

version 0, 22/05/2023

Creative

Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Du cinéma et du journal littéraire au journal filmé

« Une étonnante exploitation des temps morts de la banalité quotidienne » (1985, 12) – dit Deleuze à propos d’Antonioni, mais on ne saurait trouver une description plus juste pour les journaux vidéo littéraires qui nous intéresseront dans ce chapitre. Ces capsules contemplatives proposent, tout comme les images-temps analysées par Deleuze, des « situations optiques pures » (1985, 8), des rencontres avec le monde et les choses qui ne provoquent pas des actions mais des pensées et des paroles. Des « rencontres fragmentaires, éphémères, hachées, ratées », comme en propose le néoréalisme italien selon Cesare ZavattiniCité par Deleuze (1985).↩︎, et qui se prolongent ici en rencontres avec soi. Des rencontres répétées à l’infini avec des déplacements infimes, produisant des séries qui explorent les choses, les espaces et le temps dans leur inéluctable opacité, par le biais des images et des mots. Le réel n’est pas représenté mais « visé » (1985, 7), comme dit encore Deleuze – ici, par la caméra et par l’écriture, que le montage relie.

Figure centrale du néoréalisme italien, Zavattini considère dès 1950 « le journal (diario) comme l’expression la plus complète et la plus authentique du cinéma« Basta con i soggetti » (1950) dans Opere. Cinema. Diario cinematográfico. Neorealismo ecc. (2002, 690). Toute traduction de l’italien est la nôtre.↩︎ » et propose d’« envoyer les jeunes avec une caméra dans la rue, au milieu des choses. Ils seraient ainsi jetés en plein milieu de la réalité, sans sujet ni notions préconçues sur cette réalité. […]. C’est la contemplation de cette réalité qui rend tout vraiment possible au cinéma » (2002). Il souligne ailleurs qu’« il n’y a pas une journée, une heure, une minute dans la vie d’un être humain qui ne serait digne d’être communiquée aux autres, pourvu que cette communication dérive du besoin de témoigner d’une présence solidaire dans la journée des autres« Il cinema, Zavattini e la realtà » (2002, 703).↩︎ ». Quelques années plus tard, Truffaut prophétise – ou rêve – en ces termes :

Le film de demain m’apparaît plus personnel encore qu’un roman individuel et autobiographie, comme une confession ou un journal intime. Les jeunes cinéastes s’exprimeront à la première personne et raconteront ce qui leur est arrivéFrançois Truffaut, « Vous êtes tous témoins dans ce procès. Le cinéma français crève sous les fausses légendes » (1957), dans Le plaisir des yeux (2008, 248).↩︎.

Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, nous voilà chacun avec une caméra dans la poche. Le cinéma comme institution culturelle et pouvoir économique n’a cependant pas fondamentalement changé : malgré de nombreuses initiatives autobiographiques depuis les années 1960, il reste largement dominé par le récit de fiction en long-métrage professionnel à gros budget. Le Web et la vidéo numérique, surtout depuis la naissance des sites de partage de vidéos et des réseaux sociaux, ont en même temps mené à ce que notre environnement audiovisuel soit saturé par la (prétendue) réalité de l’internaute lambda. Le rêve de Zavattini commence à tourner au cauchemar socio-médiatique où tout le monde filme tout et n’importe quoi, soi-même comme les autres, du beau au banal, sans y réfléchir, et produit du médiocre en masse sans aucune trace de l’authenticité et de la fraîcheur de vision recherchée par le cinéaste italien. Surtout, plutôt que de nous rapprocher de la réalité (des autres), la caméra et la quête d’attention ont tendance à remplacer le regard contemplatif.

Paradoxalement, c’est justement dans un esprit de résistance à cette inflation de l’image médiatique et à l’inondation du Web par la banalité au premier degré que naissent les journaux vidéo, qui assument la banalité du quotidien pour mieux la regarder en face et la mettre en valeur comme un aspect fondamental de nos vies et comme un objet de méditation poétique. Les auteurs s’emparent de l’outil vidéo pour « échapper au flux » et « à l’actualitéArnaud de la Cotte, « Journal filmé 7 », 20 juin 2016, et « Journal filmé 10 », 13 juillet 2016.↩︎ » et pour retrouver l’authenticité d’une relation à soi et au réel en creusant le « tissu » de la vie quotidienne (Perec 2017, 847). Plutôt que d’essayer de capter « le réel » tel quel – entreprise reconnue impossible – il s’agira de rendre productives les rencontres quotidiennes avec lui, de « sauver le jour par une activité créatrice, si possible régulière, et ainsi apaiser l’angoisse générée par le temps et la mort » (Brosseau 2020, 19). Ne pas laisser le temps juste passer, mais observer son passage et faire œuvre avec, à l’aide d’un outil et d’un médium qui lui-même travaille directement (avec) le temps.

Tout en montrant une certaine diversité entre elles, ces images-temps-textes numériques se distinguent des autres genres de vidéo-écriture par la nature de leur sujet – dans les deux sens du terme : le sujet énonciateur et le sujet traité – et la régularité de leur production. Ces deux traits relèvent à la fois du journal littéraire traditionnel et de leur descendant lointain dans la culture populaire numérique contemporaine, le vlog youtubéen. Présenté depuis ses débuts comme une plateforme pour partager les expériences personnelles des usagers sous forme de vidéo, YouTube constitue en effet l’espace audiovisuel par excellence pour le journal extimeC’est le titre que Michel Tournier donne à son « journal du dehors » (2002).↩︎. On pourrait dès lors définir nos journaux vidéo littéraires à la fois comme la version littéraire du vlog youtubéen et comme la version vidéo du journal d’écrivain. Le journal vidéo de François Bon revendique le premier rapprochement en citant Casey Neistat parmi ses inspirations les plus importantes, tandis que Michel Brosseau exemplifie le deuxième par l’intégration de citations des journaux d’auteurs tels que Kafka ou Charles Juliet, que l’on distingue à peine de son propre discours dans son journal vidéo.

L’écriture de Brosseau reste par ailleurs également proche de ce qu’il pratiquait auparavant sur son blogVoir àchatperché.net.↩︎, troisième ancêtre du journal vidéo. Chez François Bon, celui-ci a, pendant quelques années, presque entièrement remplacé l’écriture de son blog, qui combinait photo et texteComme pour son site, François Bon mène un travail de réflexion constant sur l’organisation de sa chaîne et y fait souvent le ménage. Il a ainsi supprimé de nombreux épisodes de son journal vidéo et renommé plusieurs fois la playlist qui les contient – après « Vlog » et « Vidéo-journal », les capsules citées dans ce chapitre se retrouvent classées sous le titre de « Balades & vidéo-poèmes » en août 2020, puis « Routes & voyages » à la fin de 2022.↩︎. Ses séries vidéo se sont également diversifiées à l’image des rubriques du site, comme il l’explique :

Toute ma vie de blog, mais surtout depuis le début du « journal images » de Tiers Livre début 2005, le site m’a servi de journal. Au sens le plus large du journal d’écrivain, les notes, les rêves, les pensées même fugitives. En devenant chaîne vidéo, il y eut d’abord le blog, puis les lectures, pas mal de digression : petit à petit, l’irrépressible besoin que le champ clos avec caméra devienne ce journal, et le risque qu’à soi-même il impose (1997).

Lorsque Bon reprend la photo et l’écriture, c’est explicitement pour contrecarrer les mécanismes désormais établis de l’écriture en vidéo qui, comme il le note également, impliquent inévitablement une mise en récit, et qui lui ont rendu la vision photographique quasi impossible, au point de rendre nécessaire de la réapprendre (2019).

Si la vidéo comme médium impose en effet une manière de voir et de penser le monde, voire s’impose elle-même en tant qu’une manière de voir et de penser le monde, comme l’affirme Philippe Dubois (2012, 98‑99), le journal vidéo littéraire, où l’audiovisuel est associé à un travail d’écriture et à une régularité, est également une incitation à regarder et à penser le monde :

Chaque fois qu’achat d’un nouveau matériel, filmer davantage. Pour découvrir l’outil, mais peut-être aussi qu’avec celui-ci l’impression d’une rédécouverte du monde. D’un nouvel affût du regard ou de l’ouïe (Brosseau s. d.).

La captation audiovisuelle du monde autour de soi se noue ici en outre à une pensée littéraire dans la mesure où, d’une part, la vidéo est conçue comme la continuation d’une pratique d’écriture, et d’autre part, elle se réalise dans l’idée de devenir vidéo-écriture : une composition d’images, de sons et de textes écrits et/ou parlés qui se déroule dans le temps, avec un rythme interne propre à chaque capsule et un rythme externe propre à la série. Au croisement de ses diverses affiliations, le journal vidéo (des) littéraire(s) s’affirme ainsi comme un phénomène distinct, sinon homogène, avec des frontières poreuses vers d’autres types de création vidéo et d’écriture, et à l’intérieur duquel chaque auteur développe son style et son accent particuliers. Ce chapitre se concentre sur les quatre journaux filmés littéraires français les mieux établis et de longue haleine : ceux de François Bon, de Michel Brosseau, d’Arnaud de la Cotte et de Pierre Ménard. La distinction de ceux-ci d’autres journaux vidéo reste quelque peu arbitraire, mais les autres que nous citerons à l’occasion, notamment ceux de Jeanne Cousseau, d’Yvan Petit ou de Jean-Jacques – Rêveries, sont moins « écrits », avec des liens plus forts au cinéma qu’à la littérature. Dans le chapitre 6, nous nous pencherons également sur d’autres écritures et séries qui utilisent le terme « journal » dans leur titre, mais dont l’approche du réel reste très différente.

Vidéo-poétiques de la présence

En conclusion de son étude sur ce genre protéen qu’est le journal intime, Jean Rousset souligne deux aspects distinctifs : l’unité de la voix énonciative « qui dit je et ne peut dire que je » et son ancrage dans le « maintenant » (1986, 218). Il précise cependant que ce « maintenant » est souvent remplacé par une « rétrospection de faible portée, écart minimum, mais écart entre le discours et le narré » (1986, 159). Avec la vidéo, les auteurs s’emparent d’un médium temporel qui combine plusieurs chaînes de communication, complexifiant à la fois l’expression du « je », la nature de « maintenant » et le rapport entre les deux. Si la voix de l’auteur-énonciateur reste une force unificatrice, celle-ci peut prendre des formes diverses d’un point de vue linguistique aussi bien que du point de vue de son mode de communication. D’abord, le sujet peut parler de soi en disant « tu » plutôt que « je », menant un dialogue avec soi et/ou généralisant ses propos, comme le font souvent Michel Brosseau et François BonPar exemple, Michel Brosseau : « Tu ne peux pas tricher avec ce journal. Il reste si peu des jours quand tu n’écris pas aussitôt. » (« Journal vidéo | du 12 au 18 décembre », 30 décembre 2018).↩︎. Cette parole peut être inscrite sur l’image ou prononcée par l’auteur en voix off au moment du montage, dans un présent décalé par rapport au tournage. Le texte ainsi prononcé peut être écrit en amont ou en aval de l’enregistrement, ou encore avant ou pendant le montage. L’auteur peut également se mettre en scène, se montrer uniquement par son ombre ou son reflet, sans mot dire ou en accompagnant ces apparitions par la parole écrite ou parlée, à la première ou à la deuxième personne, ou bien en passant par l’indéfini « on » – autant de modalités pratiquées par nos auteurs. Le « je » se démultiplie, tantôt se fragmente, tantôt se cache entre texte, parole et image, tandis que le « maintenant » s’éclate en moments de tournage, d’écriture, de parole, de montage, de publication et de réception. Un paradoxe du journal filmé littéraire est que cette explosion sémiotique et sémantique des déictiques est inscrite dans le médium, sans toutefois l’empêcher de donner l’impression d’une présence qui nous parle – au contraire, elle peut même la renforcer. La participation active de l’auteur dans les réseaux numériques où il diffuse son travail et la possibilité d’une interaction facile avec lui sur YouTube ou les autres plateformes renforcent également cette impression de proximité tout en distinguant ces journaux du cinéma autobiographique, lequel maintient une distance inévitablement plus importante entre créateur et spectateur.

Le corps, visible et invisible

La question des modalités de la présence de l’auteur-filmeurArnaud de la Cotte reprend le terme utilisé par Alain Cavalier dans le titre de son film autobiographique, Le Filmeur, et insiste sur l’influence de la démarche cinématographique sur son propre processus de création.↩︎ se pose très vite et très explicitement chez Arnaud de la Cotte, comme dans cette citation déjà mentionnée :

Le geste de filmer efface

Notre présence au monde

Nous renvoie hors champ

Filmer, être là sans y être« Journal filmé 7 », Arnaud de la Cotte, 20 juin 2016.

↩︎ ?

Rarement présent dans le cadre, l’auteur-filmeur est presque

toujours manifeste par son corps invisible qui détermine « la hauteur

de [s]es yeux » et par conséquent « la hauteur de la prise de vue« Journal

filmé 61 », Arnaud de

la Cotte, 22 novembre 2017.

↩︎ ». Il est donc présent en tant

que « corps-dispositif », pour reprendre le terme de Raymond

Bellour (2002) : seul le point de vue marque

l’unité originelle d’un « je-maintenant » par sa présence physique

hors champ au moment du tournage, derrière l’appareil qui lui sert

(aussi) d’outil d’écriture. À la différence des autoportraits

d’artistes vidéo qui transforment « des corps au travail en

dispositifs de vidéo-écriture » ou bien « le dispositif-cinéma en

écriture-vidéo » par la mise en scène du corps de l’artiste (2002,

303), les journaux vidéo reconfigurent le corps-dispositif

en corps-caméra-stylo. Le corps agit et évolue ici la plupart du temps

sans se montrer, tout en traçant la ligne du trajet de la caméra qui

fournira à la fois la matière première et le support pour l’écriture.

Ce « corps metteur en scène de (la) perception » (Merleau-Ponty 2001, 23) (de l’auteur)

résiste ainsi à la tendance de la vidéo YouTube d’imposer le corps de

l’auteur au spectateur en l’exposant, tout en transmettant néanmoins

ses mouvements à l’image, jusqu’à ses moindres tressaillements. Les

images

disent la main qui hésite à fixer le cadre

La main qui tremble

Elles disent comment tout le corps du filmeur

Est engagé dans la prise de vueL’œil, l’oreille

Les mains les bras

Tout le corps

Jusqu’à l’appui des pieds sur le sol« Journal filmé 61 », Arnaud de la Cotte, 22 novembre 2017.↩︎.

Arnaud de la Cotte se demande aussi si cette « absence » ne disqualifie pas son travail de la catégorie du journal :

Parfois je me dis que je suis un faussaire, que ce que j’appelle mon Journal filmé n’en est pas un. Je n’apparais presque jamais à l’image, puisque je filme et que j’ai décidé de pas poser la caméra depuis qu’un jour elle est tombée dans l’eau alors que je voulais me filmer au bord du marais« Journal filmé 75 », Arnaud de la Cotte, 25 mai 2018.

↩︎.

Pierre Ménard souligne au contraire que cette « disparition » qui n’en est pas une incarne l’autre versant d’un geste organique qui garantit une certaine authenticité :

C’est le point de vue qui fait le paysage. Voir des oscillations dont les mouvements ne modifient que légèrement l’ordre des choses. Dans une position impossible qui nous invite à disparaître. La parole, mais aussi le geste, épousent l’architecture. Pour laisser l’image à son évidence. La réciproque est aussi vraie« Au lieu de se souvenir : journal du regard (Juillet 2019) », Pierre Menard, 1er août 2019.

↩︎.

Plutôt qu’une simple question technique et matérielle, le fait de tenir la caméra est la base d’une poétique visuelle et d’une épistémologie qui met en relief l’entrecroisement et l’insoluble tension entre subjectivité – l’impossibilité de disparaître – et objectivité – le geste qui suit le regard accueillant le monde, et l’image qui se produit à travers ce geste simple, sans artifices, bien que reposant toujours sur une technologie. Le « je » visuellement implicite n’est cependant qu’un aspect de la présence du sujet énonciateur. Cette présence indirecte s’entretisse d’une part avec le « je » ou le « tu » écrit sur l’image ou prononcé par la voix off, à laquelle nous reviendrons plus tard. D’autre part, l’image du corps de l’auteur apparaît souvent de manière indirecte, par son ombre ou son reflet – images signatures d’Arnaud de la Cotte (ci-dessous), reprises en couverture des deux volumes de son Journal filmé : le texte (2020a ; 2020b), tout comme Michel Brosseau pour son Journal d’un idiot ordinaire (2020), mais que l’on retrouve également chez les autres auteurs.

Ces effets de projection et de miroir ne sont certes pas sans rappeler également l’aspect « narcissique » de l’art vidéo dont parle Bellour et que Rosalind Krauss qualifie de fondamental dans la vidéo analogique. Si les pionniers de l’art vidéo court-circuitaient souvent le dispositif sur une image d’eux-mêmes aux dépens du monde autour, les images indirectes de soi des auteurs de journaux vidéo font partie des images du monde filmé. Elles s’inscrivent en même temps dans une réflexivité globale qui se joue justement dans le rapport entre le sujet, le monde et les technologies de représentation. Arnaud de la Cotte soulève la question de la place et de la nature du sujet dans ce dédoublement par l’ombre ou le reflet : « Parfois, mon ombre ou mon reflet entrent dans l’image, parfois ma main. Mais comment pourrais-je être à la fois filmeur et filmé, devant et derrière la caméra, par quelle magie du dédoublement« Journal filmé 75 », Arnaud de la Cotte, 25 mai 2018.↩︎ ? » Il ne propose pas de réponse autre que l’intégralité du journal, qui reste un lieu de questionnement. Or, ce questionnement nous ramène au cœur de la préoccupation du journal filmé : quel est le rapport entre le « je » qui observe, filme et commente sa vision du monde et de soi, l’image du monde qu’il voit et qu’il crée, et le monde lui-même ? Ce repli du journal sur lui-même reste cependant l’unique réponse possible, multipliant les pistes sans qu’elles aient vocation à constituer une conception globale et cohérente. « Tout essai d’élucidation nous ramène aux dilemmes », comme le dit Merleau-Ponty (2001, 27).

Auteur-performeur expérimenté, François Bon se met parfois plus directement en scène en posant la caméra pour se filmer dans son vlog, se rapprochant ainsi davantage des vlogueurs mainstream, tandis que le format talking head, avec des jeux sur le dispositif, reste la forme principale de ses « Carnets privés & journal du dedans ». Pierre Ménard, par ailleurs très discret sur sa personne, va quant à lui jusqu’à se montrer prenant sa douche, pudiquement à travers une vitre embuée et en accéléré, tout en réfléchissant sur l’importance du repli du regard sur soi pour exister et s’affirmer en tant que soi, « sans pareil » :

Par notre regard, exister dans notre œil sans pareil. N’obtenir que notre propre mesure. En toute simplicité. Tout à fait vide, tout à fait calme. Un repli pour accueillir le frémissement de la question« Au lieu de se souvenir : journal du regard (semaine 21) », Pierre Menard, 27 mai 2019.

↩︎.

La conclusion ne peut être, ici aussi, que la question elle-même et le fait de (se) la poser. Il faut cependant noter que Pierre Ménard est un pseudonyme que l’auteur utilise pour tout son travail d’écriture et d’atelier d’écriture, sans cacher son identité civileVoir Marie Bobin (s. d.).↩︎. Le corps que l’on voit sur l’écran est (aussi) celui de Philippe Diaz, comme c’est (aussi) Philippe Diaz qui tient la caméra lorsqu’il filme le Journal du regard de Pierre Ménard, et c’est (aussi) sa voix qui lira les textes en voix off. La source du regard, comme celle des pensées que l’on entend et l’identité du corps, est ainsi déstabilisée, ontologiquement flottante à l’entrecroisement d’une matérialité réelle et d’une dimension littéraire.

En tout état de cause, le repli sur soi de l’auteur comme du journal, à la fois en tant que travail artistique, matière audiovisuelle et projet d’écriture, reste tout aussi fondamental pour le journal vidéo que pour le journal littéraire. Narcisse se contemple toutefois ici de manière plus indirecte et s’intéresse davantage au processus donnant naissance à son image qu’à sa propre beauté, davantage à la manière dont cette image et lui-même font partie du monde qu’à sa propre personne. Il ne refuse pas l’amour d’Écho, sans laquelle il n’aurait pas de voix, et fait un travail de Sisyphe qui sait son entreprise sans fin – mais que l’on doit imaginer heureux.

La voix (off)

Le corps invisible est aussi pour la plupart sans voix au moment du

tournage. Il se manifeste par contre en voix off qui, grâce à sa

corporéité même, donne une impression de proximité avec l’auteur :

« Ce sont les mots et ma voix qui font corps », écrit Michel

Brosseau (2020,

8). La voix peut créer ainsi l’effet chez le spectateur

d’« avoir accès à un monologue privé », comme le note Laura

Rascaroli à propos des journaux filmés de cinéastes« […] being let into a private monologue of the

enunciator with himself/herself. » (Rascaroli

2009, 36). Cette impression de proximité varie cependant en

fonction de la mécanicité de la voix, qui garde chez certains auteurs

un ton de lecture plutôt que de monologue intime. Le fait que le texte

soit écrit ou improvisé se révèle paradoxalement moins important de ce

point de vue que la dynamique de la voix. Brosseau

souligne « le souci de ne pas tomber dans le travers d’un écrit

oralisé » (2020,

13).↩︎. On peut également s’interroger

avec Arnaud de

la Cotte à savoir s’il s’agit bien de « sa » voix que l’on

entend dans son Journal filmé : si cette voix enregistrée,

numérisée, retransmise et qui dépend de la réception de l’appareil de

l’internaute peut effectivement porter sa présenceVoir le « Journal filmé 11 » (28

juillet 2016) et le « Journal

filmé 12 » (4 septembre 2016) sur ce sujet.↩︎. Michel

Brosseau semble répondre par la positive en citant les

Notes sur le cinématographe de Robert

Bresson (1995) : « On oublie trop la différence

entre un homme et son image et qu’il n’y en a pas entre le son de sa

voix sur l’écran et dans la vie réelle« Journal du

27 novembre », michel

brosseau, 7 décembre 2018.

↩︎ ». La voix serait même l’aspect

du journal qui assure le lien le plus fort à la vie et à la personne

de l’auteur, dont les vidéos ne montrent pourtant que certains

aspects :

Un journal publié, comme celui-ci, ne mérite pas tout à fait le qualificatif d’intime. C’est plusieurs pans de ta vie qui y disparaissent. Et c’est pourtant toute ta vie qui s’y trouve. En tout cas, ta voix« Journal du 17 décembre », michel brosseau, 28 décembre 2018.

↩︎.

Présence plus tangible alors, ou juste une illusion plus forte que la voix peut incarner une fusion entre le corps vécu et vivant du sujet – Leib, dans le sens husserlien – et l’écriture ? Derrida a montré que la voix ne peut être porteuse d’une présence qui serait (à) son origine. « La chose même se dérobe toujours », écrit-il, dans l’inévitable différance qui touche la phonè non moins que l’écriture : « S’élevant vers le soleil de la présence, elle est la voie d’Icare » (1998, 117). Ryoko Sekiguchi affirme cependant que « la voix est toujours concrète » et qu’« elle est l’incarnation du “présent” de la personne » (2015, Kindle loc. 12 et 46) Arnaud de la Cotte cite aussi cet ouvrage dans ses réflexions sur la voix et la présence dans le « Journal filmé 11 » (28 juillet 2016).↩︎ – contrairement à l’image visuelle et à l’écriture, même manuscrite, qui ne marquent que l’absence de leur « original » ou émetteur. « La voix : âme faite chair », selon Bresson (1995, 67).

Il ne s’agit pas de contradiction entre les deux approches, juste d’une différence de perspective. Si la « présence » que la voix propose n’est qu’illusoire parce que la personne n’est pas ou plus présente et que la technologie s’interpose, « la voix trouble la temporalité » (2015, Kindle loc. 30) justement parce qu’à chaque fois que l’on réécoute un enregistrement, la voix « se produit inévitablement au présent ». La présence de la voix qui se déroule dans le temps présent de l’écoute est le vestige d’une autre présence qui se dérobe, enfouie dans le passé, avec une signification qui s’éloigne également à l’infini au fil des signes-traces. Les temporalités de la vidéo comme moyen d’archivage et d’écriture à la fois audiovisuelle et textuelle se révèlent complexes, et la poétique de l’image-temps en vidéo se montre différente de celle de l’image-temps cinématographique, comme nous verrons plus loin. La voix off marque dans tous les cas à la fois une présence et une absence, soulignant la spectralité non seulement du sujet, mais également – ou surtout – de l’écriture, dans toutes ses formes et modes d’existence. La nature spectrale de la présence de l’auteur est encore plus évidente lorsque celui-ci porte un pseudonyme littéraire, lui-même référence à un auteur fictif ayant écrit un Don Quichotte fictif correspondant mot à mot à celui de Cervantès, tout en étant entièrement autreVoir la nouvelle de Borges, « Pierre Ménard, auteur de Quichotte » (1971).↩︎…

Chez Michel Brosseau, la voix devient un prolongement de l’écriture grâce à la vidéo, élargissant ainsi la dimension créative, performative, expérimentale et fictionnalisante de la parole prononcée – et en l’éloignant encore d’une supposée vérité de la présence, qu’elle continue cependant à porter :

L’écriture a évolué dans son processus au fil du temps : au départ, je rédigeais scrupuleusement, quitte ensuite à effectuer quelques transformations pendant l’enregistrement audio de la voix, dans le but de donner une dimension plus orale à un écrit parfois un peu trop figé. J’ai progressivement travaillé à partir de notations brèves. Il m’arrive parfois d’improviser à partir de ces notes, de faire des ajouts, parce qu’en formulant s’ouvrent des voies inaperçues, des réflexions et/ou un jeu sur la langue : oraliser c’est aussi réaliser les potentialités de l’écrit. […]

[U]tiliser [la voix] pour écrire, revenir à une dimension orale de l’écriture me plaît beaucoup. Il y a beaucoup à faire et à creuser de ce côté-là : improviser avec sa voix, modifier l’écrit en le disant, théâtraliser son écrit, jouer avec sa voix dans une même production pour dire le jour, introduire la fiction, lire l’écrit d’un autre. Le travail vidéo permet de travailler cette autre dimension, comment on module notre voix, notre souffle, comment on introduit des rythmiques différentes, comment on joue sur les silences (2018) Ce texte a été repris en introduction du Journal d’un idiot ordinaire de l’auteur (2020).↩︎.

La voix d’Arnaud de la Cotte et celle de Pierre Ménard, quant à elles, gardent davantage le caractère écrit de leurs textes avec leur élocution plus formelle, dans un style de lecture à voix haute. La voix sert ici de médium pour transmettre l’écriture en l’incorporant par la performance vocale, mais sans que cela prolonge l’écriture proprement dite.

Une technique diamétralement opposée, la parole diégétique improvisée, apparaît chez François Bon dans ses « Carnets privés & journal du dedans », et dans une moindre mesure dans son journal, qui reste cependant centré sur l’écriture dans l’image. Ces Carnets sont pour l’auteur un lieu de réflexion et de confession sur ses rêves et préoccupations du moment. Montrant l’auteur reclus dans « sa piaule », la série se distingue par son format comme son contenu des autres journaux filmés cités, tout en rentrant dans la problématique globale du journal extime. Reprenant le dispositif frontal des vlogs-confessions dont les bases ont été posées par Lynn Hershman Leeson dans The Electronic Diaries commencé dès 1984, elle combine introspection et rétrospection, avec la parole improvisée qui sert d’« écriture » quasi thérapeutique pour faire face à ses démons et les exorciser, similairement à un journal d’écrivain. L’auteur limite par ailleurs l’accès à cette série aux abonnés de sa chaîne, suggérant que c’est pour un cercle plus intime – tout en encourageant l’abonnement, une possibilité ouverte à tous, ce qui suggère que cette condition a un but promotionnel plutôt que personnel.

L’Écrit dans l’image

Si la voix off marque une présence même sans dire « je », et que la parole diégétique reste rare dans les journaux vidéo, un autre mode d’écriture et de présence-absence de l’auteur domine le « Vidéo-journal » de François BonL’auteur a modifié le titre de cette série plusieurs fois.↩︎ et apparaît parfois chez les autres auteurs : l’écrit sur l’image. Les mots peuvent défiler en lignes animées qui traversent l’écran ou bien apparaître en sous-titres fixes, ou encore en intertitres qui interrompent et ponctuent le défilement des images. En 1924, Béla Balázs trouve encore que de tels « sous-titres littéraires » représentent « un épouvantable danger » pour le film parce qu’ils « mésusent de l’écran » pour faire de la mauvaise littérature plutôt que du bon cinéma. Même si c’est de la bonne littérature, précise-t-il, elle « transpose l’action dans une tout autre sphère, une autre dimension, et nous fait perdre la cohérence visuelle » (Balázs 2010, 121‑22). On est avant l’apparition du cinéma sonore et Balázs décrie la facilité trompeuse que représente le recours aux mots au lieu de travailler la succession des images pour raconter l’histoire.

Depuis la critique de Balázs, l’écrit entre les images a disparu puis réapparu, dans un esprit de jeu et d’expérimentation, justement pour rompre avec l’orientation uniquement narrative et (faussement ?) réaliste du cinéma qui cherche à nous faire oublier le dispositif et à ouvrir le médium à de nouveaux modes d’expression. La vidéo a poursuivi ce développement en (re)donnant à l’écrit droit de cité parmi les éléments de l’image, notamment dans la poésie vidéo. Les capsules de Bon ne pourraient être qualifiées de poésie vidéo selon la définition de Tom Konyves, puisque les textes maintiennent souvent une relation de proximité avec les images qui les ont inspirés. Or, cette proximité est la base même du vlog de Bon, fidèle à sa conception de l’écriture dont découle également la motivation d’expérimenter la vidéo comme médium : le réel perçu et sa captation par la caméra servent à faciliter « un surgissement de parole » (s. d.a). L’écriture est la trace de ce surgissement, d’un monologue intérieur ou « monovlogue » qui entre en dialogue avec le monde et qui n’a pas besoin de tout dire, les images lui servant de support, de médium et de contexte. Les bouts de phrases discontinues, souvent sans majuscules ni points, peuvent ainsi se concentrer sur ce que les images suscitent dans l’esprit : des fragments d’information et de souvenir, des associations d’idées, souvent sur l’écriture et sur le rapport au monde, et de l’imaginaire, qui nous mène parfois vers la fiction. L’enchaînement des images créé par le montage et fluidifié par la musique, composante fondamentale chez Bon, constitue un tissu dans la durée, contrebalançant la fragmentation des propos qui eux-mêmes semblent suivre le rythme du surgissement des mots suscité par les images.

Les textes fragmentaires sont ainsi une trace de la subjectivité de l’auteur et ce qui donne le caractère proprement intime de ce journal, même lorsque l’auteur ne parle pas à la première personne. Bon, tout comme Brosseau et parfois Ménard, a en effet souvent recours au « tu », prenant à la fois du recul en dialoguant avec lui-même et se rapprochant du lecteur-spectateur qu’il invite ainsi dans l’espace psychique où se forment ces fragments de pensée, de mémoire et de sensation. Isabelle Boisclair et Karine Rosso voient dans le « tu » narratif un

flou identitaire, une sorte de prise de distance de soi à soi qui relève principalement du fait que, comme le suggère Benveniste, le « tu » est une « forme vide », un pur déictique qui n’a d’existence qu’en référence au « je » (2015).

Cette « indétermination référentielle » d’une part « semble faciliter une forme d’écriture blanche, anonyme » et « permet de faire le récit de l’absence même ». D’autre part, « le “tu” apparaît comme un élément fondamental et essentiel de toute construction identitaire, par définition intersubjective (Jessica Benjamin) » (Boisclair et Rosso 2015).

Ce flottement inscrit dans le « tu » est caractéristique du journal

de Bon,

corroboré par l’oscillation avec le « je ». Ainsi la « Maison à jamais fermée de

l’enfance » par exemple, capsule particulièrement personnelle,

nous ramène à un lieu de mémoire clé pour l’auteur. Il en fait le

tour, dans le sens concret comme dans le sens abstrait, avec une

succession de gros plans, de plans moyens (presque) fixes et de

travellings un peu flottants en caméra subjective, et des fragments de

texte qui vacillent eux aussi entre la première et la deuxième

personne : « ni mes frères ni moi on ne peut s’empêcher de revenir

voir… / ça semblait si grand à tes yeux d’enfant ». La conclusion

passe cependant à un « on » plus général : « on dit vite adieu, ça

suffit, rien de plus à faire ». Partir n’arrête pas le flux de

souvenirs : Bon y

reviendra trois ans plus tard pour réaliser « un film muet / avec

quelques compléments écrits ou parlés« Que si

j’avais mille ans », françois bon | le

tiers livre, 2 novembre 2019.

↩︎ », déjà prévu en 2016. Dans ce dernier, de nouvelles images de la même

maison fermée alternent avec des extraits d’archives familiales,

ouvrant le journal à un flottement temporel, avec un texte tout aussi

flottant superposé aux images :

Les mots qui défilent supplémentent les images non seulement

sémantiquement, mais aussi visuellement. Les polices de caractère

utilisées, d’abord fine et ronde du style Calibri light (voir ci-dessous), avec le texte qui

s’affiche graduellement de gauche à droite, et plus tard tout le

contraire, gras et longuet (Impact ou similaire, voir ci-dessus), avec le texte qui

glisse sur l’image des deux côtés pour se rejoindre au milieu et

disparaître en continuant leur glissement après quelques instants,

sont devenus les marques reconnaissables du style visuel du journal de

Bon. Si

l’image continue à servir de base et que Bon a

également joué avec l’idée de faire disparaître l’écritureVoir par exemple la capsule « Ils

avaient fui jérusalem (une angoisse) », françois bon | le

tiers livre, 9 novembre 2018.

↩︎, la nouvelle police donne à

l’écrit une place visuellement bien plus importante, cachant davantage

l’image. On assiste ainsi à un renversement

de la hiérarchie entre texte et image par rapport à la typographie

précédente où des espaces clairs rendaient parfois la lecture

difficile :

Les autres auteurs de journal vidéo font également usage de l’écrit, mais dans une moindre mesure. Nous verrons que ce dispositif prend plus d’importance dans les autres écritures vidéo, notamment dans la poésie et les fictions de Gracia Bejjani, Stéphen Urani et Milène Tournier, ainsi que dans les vidéofantaisies synthétiques de Jean-Pierre Balpe. L’écrit se combine aussi rarement avec la voix off dans les journaux, excepté les informations pratiques (dates, noms, lieux…) inscrites sur l’image (chez Bon et Brosseau) ou en cartons, en mode « générique » de début et de fin (chez de la Cotte et Ménard). Jeanne Cousseau, quant à elle, utilise l’écriture à la main sur papier en guise de cartons, assurant par là un lien à la fois au journal intime à l’ancienne et à cet « imaginaire du tracé » que nous verrons ressurgir dans les gestes d’écrire en vidéo.

Viser le réel : vidéo-poétique du quotidien

Si le « je » invisible est la force organisatrice du journal, on ne

le connaît que grâce à la perspective qu’il propose sur le monde et la

manière dont il en parle et lui parle. L’usage de la deuxième personne

qui laisse le discours flotter entre le « je » et un Autre, entre le

moi et le monde, illustre déjà l’observation de Merleau-Ponty

selon laquelle « rentrer en soi c’est aussi sortir de soi », « comme

si l’accès au monde n’était que l’autre face d’un retrait » (2001,

73 et 23). Ou encore comme François Bon,

qui se demande : « et si toute translation à la surface du monde /

n’était qu’un seul et même tunnel / celui qui mène à toi-même« Si

chaque ville est l’idée de toutes les villes », françois bon | le

tiers livre, 25 octobre 2015.

↩︎ ? ». Le journal vidéo montre

l’inséparabilité des deux mouvements, vers le dedans et vers le

dehors, par le biais de la caméra – puisque, en effet, « rien n’est

plus subjectif qu’un objectif » (Balázs 2011, 206). Filmer le monde et

écrire avec, c’est réfléchir et refléter l’imbrication du moi et du

monde, de l’imaginaire et du réel, du visible et de l’invisible.

Le « reste » et le temps

Mais que serait le monde alors, et où le « réel » se situerait-il ? Les journaux filmés montrent des objets et des espaces ordinaires, des paysages, des routes, des gens. Le chez-soi et son environnement, avec les détails bien connus qui constituent nos repères et ancrages insignifiants et pourtant primordiaux dans nos vies : une cafetière, une vue sur le jardin ou sur le chantier en face, le paysage que traverse le train chaque semaine, les chambres d’hôtel toujours un peu pareilles avec leur impassibilité…

On constate la présence des deux cas de figure majeurs identifiés par Jean Rousset dans les journaux littéraires, « deux narrateurs fortement contrastés : le nomade en liberté et le captif derrière les barreaux » (1986, 16). Chaque journal filmé dans notre corpus est assez clairement dominé par l’une ou l’autre manière de vivre, même s’il s’agit d’une liberté et d’une captivité très relatives : François Bon est très souvent en déplacement et son journal se concentre sur les voyagesVoir sur ce sujet l’article de Dominique Pety (2019). Paul Virilio constate par ailleurs l’importance des trains et de la vitesse pour la vidéo, héritée du cinéma : « Quelque part la vitesse fonctionne comme un enduit, ce qui sert à peindre. […] Et là, la vitesse joue le même jeu, c’est un liant. C’est le médium. Le médium, c’est uniquement la vitesse du défilement du train. Et des effets propres à la caméra. […] Curieux le lien du cinéma et du chemin de fer… Depuis la gare de La Ciotat jusqu’à Wenders. Il y a une unité entre l’invention du cinéma et du chemin de fer. Demain on aura le sentiment que le train, le cinéma, l’aviation ne sont qu’une seule et même chose. » (« Virilio aime la vidéo », dans Où va la vidéo de Jean-Paul Fargier (1986, 27 et 29)).↩︎, tandis que ses réflexions en mode « captif » dans « sa piaule » constituent ses « Carnets ». En revanche, les journaux d’Arnaud de la Cotte et de Michel Brosseau, si les voyages n’en sont pas entièrement absents, sont bien plus dominés par les images de leurs chez-soi et leurs alentours. Pierre Ménard, quant à lui, se situe entre les deux en filmant le plus souvent les espaces urbains de Paris, à la fois familiers et à (re)découvrir par le regard, mais aussi des voyages, précisant les lieux montrés à la fin de chaque capsule.

Peu d’action dans le sens habituel du terme, sinon celle de filmer,

le mouvement du train et le défilement du paysage et des inconnus dans

les espaces publics, le café qui s’égoutte dans la cafetière, parfois

des moments de vie familiale ou des rencontres professionnelles,

surtout chez Arnaud de

la Cotte et François Bon.

Pas d’entretien en mode documentaire non plus. La caméra, avec

l’auteur derrière, observe, archive, cadre, transforme, transmet. Aux

moments les plus insignifiants, elle prend son temps pour laisser

l’inconnu percer la surface visible du connu : « Filmer / Ce qui est

visible / Et encore plus, ce qui nous échappe », dit Arnaud de

la Cotte« Journal

filmé 6 », Arnaud de

la Cotte, 13 juin 2016.

↩︎. Comme l’écrit encore Merleau-Ponty,

« le monde est cela que je perçois, mais sa proximité absolue, dès

qu’on l’examine et l’exprime, devient aussi, inexplicablement,

distance irrémédiable » (2001,

23). Dans ce sens, en suscitant le glissement du familier

vers l’inconnu simplement par le regard et l’écoute, ces journaux

filmés proposent une approche phénoménologique du réel.

Georges

Perec, référence clé pour les auteurs de journaux vidéo, a bien

montré cette double face de l’infra-ordinaire avec ses projets «

sociologiques » qui explorent « comment regarder le quotidien » (2003,

10). Sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien

s’intéresse à ce « reste : ce que l’on ne note généralement pas, ce

qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se passe

quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et

des nuages » (2017, 819). Ce « tissu » de la vie

quotidienne, comme Perec

le nomme également, se tisse dans le temps comme dans l’espace, avec

les lieux et les objets bien connus ainsi que les « micro-événements »

(2017,

825) qui signalent le passage du temps. Perec

vise à énumérer tout cela dans un style d’inventaire, s’autorisant

quelques micro-réflexions sur ce qu’il observe. Michel

Brosseau s’associe à cette méthode perecquienne : « Je tente

d’y écrire/filmer chaque journée dans son caractère unique, mais aussi

de consigner ce qui, en général, constitue mon quotidien, notamment

sous la forme de listes d’objets ou de sons » (2020,

7). François Bon,

dont la toute première vidéo publiée sur YouTube était, en 2009, une

lecture de L’Infra-ordinaire de Perec« GEORGES

PEREC | L’INFRAORDINAIRE », françois bon | le

tiers livre, 12 février 2009.

↩︎ va jusqu’à avertir les

internautes au début d’une capsule : « Il ne se passera rien, vous

êtes prévenus : rien« Coucher de

soleil en 3’30 », françois bon | le

tiers livre, 17 avril 2016.

↩︎ ».

La méthode perecquienne est l’incarnation même de ce que Marie-Jeanne Zenetti appelle, reprenant un terme proposé par l’avant-garde russe, « factographie » : « une manière simple ou neutre d’écrire avec les faits en les captant à la manière d’un appareil enregistreur » (2014, 10). Le travail de diariste audiovisuel et textuel sur les faits minuscules de nos auteurs vidéastes s’apparente en même temps à la pensée et à l’écriture du quotidien dont Michael Sheringham retrace l’histoire en France au cours du XXe siècle, et qui s’amplifie en particulier dans les années 1960-1970, inspirée entre autres par la pensée politique et sociologique d’Henri Lefebvre et de Guy DebordVoir Michael Sheringham (2006).↩︎. Ce dernier représente d’ailleurs une référence importante pour François Bon et Michel Brosseau, de même que pour Jeanne Cousseau.

Si Zenetti associe la réémergence de la factographie dans la deuxième moitié du XXe siècle à une critique du concept traditionnel de la littérarité, selon Kirstin Ross, l’attention au quotidien chez les auteurs et théoriciens des années 1960-1970 se développe en réaction aux effets de la modernisation et de l’urbanisation rapides dans la France des Trente Glorieuses, le fonctionnalisme et la « colonisation de la vie quotidienne » (1997). Sheringham souligne toutefois que les motivations de Perec et de Lefebvre en particulier sont loin d’être uniquement négatives. Inspirés par la pensée marxiste, ils considèrent au contraire que « ce qui compte n’est pas seulement ce que les forces sociales font de notre vie quotidienne mais ce que nous faisons de ces forces à travers notre manière de les “vivre”Henri Lefebvre, La Vie quotidienne dans le monde moderne, cité par Sheringham (2006, 12).↩︎ ».

Chez nos auteurs, il s’agit précisément de se servir de la vidéo

comme d’une forme de création et de communication sur le quotidien,

mais également, et inversement, de s’obliger, par le biais de la

création qui impose et matérialise l’observation et la réflexion, à

vivre le quotidien de manière plus attentive, esthétiquement et

métaphysiquement plus intense. Comme le dit Michel

Brosseau : « s’ancrer dans l’instant et l’éphémère. Du détail,

réinvestir le monde, et sa vie« Journal du

23 février », michel

brosseau, 4 mars 2018.

↩︎ ». On peut également

observer un parallèle entre la critique de la modernisation dans les

années 1960-1970 et la résistance à la logique du capitalisme tardif

dans les vidéos littéraires, notamment par la qualité et les objets de

leur attention ainsi que leur invitation à se ralentir pour regarder

ou écouter le monde. En s’appropriant la technologie et les réseaux

numériques qui sont à la fois la source et le produit de cette

logique, ces auteurs reterritorialisent de petits bouts de l’immense

espace YouTube pour une littérature également distincte de son

acception institutionnelle.

Cette attention portée à l’infra-ordinaire n’est par ailleurs pas exclusive à nos auteurs : on la retrouve dans d’autres journaux vidéo, notamment chez Yvan Petit ou Jeanne Cousseau. Si partager des home videos avec les images du quotidien est l’idée même de YouTube et si l’on continue à les voir chez de nombreux youtubeurs populaires, leurs motivations et buts restent très différents : le détail et l’habituel y sont simplement informatifs et contextuels, ils participent d’une esthétique de l’image ou servent de promotion. C’est tout le contraire de la combinaison d’une résistance implicitement ou explicitement politique à l’esprit marchand, et d’une attention esthétique à l’infra-ordinaire. Celle-ci est par ailleurs également à la racine d’une autre grande influence partagée par les auteurs de journaux filmés littéraires, notamment les pratiques diaristiques et autobiographiques au cinéma. Jonas Mekas est la figure emblématique de ce cinéma subjectif de la vie quotidienne, pionnier du cinéma underground américain qui émerge alors même qu’en France Debord et Lefebvre élaborent leur critique de la vie quotidienne. L’underground américain est également associé à une revendication politique et à une éthique qui incite à apprendre à voir et à penser pour/par soi-même. Il préconise un cinéma non commercial, low-cost, subjectif et autobiographique même, ainsi que la non-division du travail cinématographique, lequel se concentrera dans les mains d’un seul « homme-orchestre », le laissant plus indépendantVoir Juliette Goursat (2016).↩︎.

Ce qui change avec l’audiovisuel par rapport aux projets factographiques littéraires, c’est que l’appareil enregistreur exécute désormais le travail factographique proprement dit et laisse – ou plutôt crée – l’espace et le cadre temporel pour la parole ou l’écriture qui prend ces images comme base, matière première, objet de réflexion et support matériel. Cette écriture n’a plus besoin de nommer les choses vues et entendues – même si elle le fait parfois – et peut se concentrer sur la face invisible du tissu, comme le dit Arnaud de la Cotte :

Je filme pour voir ce que je ne vois pas

…

Je filme pour voir ce que je vais écrire

Je filme pour voir ce que j’ai filmé

Je filme pour écrire

J’écris pour filmer.

« Journal filmé 24 » par Arnaud de la Cotte

Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.

Crédits : Arnaud de la Cotte

La vidéo devient ainsi un prolongement de la vision et de la

mémoire qui permet non seulement de mieux percevoir – de « jouir d’un

œil extérieur », comme le dit Beatrice

Barbalato« S’autobiographier dans l’espace-vidéo », dans Pierre-Jean

Foulon et Yvette

Vanden Bemden (2004, 44).↩︎ – mais aussi de voir davantage et

de supplémenter la mémoire organique. Elle permet en même temps de

donner davantage à voir, puisque les capsules montées deviennent des

choses à (re)voir, de nouvelles perspectives sur le réel et de

nouvelles particules de réel, comme le constate Pierre

Ménard : « Une image prise à la dérobée, en passant, en

aveugle, qui finit par nous montrer, quelques heures plus tard, une

réalité qui n’est plus la même. Partie en fumée« Au

lieu de se souvenir : journal du regard (semaine 16) », Pierre

Menard, 22 avril 2019.

↩︎. » Ou encore, si l’on en croit

François

Bon : « je ne connais la géographie des villes que par les mots

qu’on y fait naître », non seulement par les ateliers d’écriture mais

aussi par le journal vidéo qui incite le « surgissement de la parole« Petit

aller retour Rennes avec écriture », françois bon | le

tiers livre, 24 janvier 2017.

↩︎ ». Le journal lui-même devient à

son tour partie intégrante du quotidien filmé, comme l’observe Arnaud de

la Cotte : « Parfois, la vie et les images filmées / Se

mélangent jusqu’à se confondre« Journal

filmé 55 », Arnaud de

la Cotte, 18 septembre 2017.

↩︎ ». La caméra et la

vidéo-écriture permettent ainsi non seulement « de retenir la trace

des jours / qui passent« Journal

filmé 9 », Arnaud de

la Cotte, 5 juillet 2016.

↩︎ », de «

[r]etraverser la semaine écouléeDescriptif de « MIETTES & VRAC DE VIE »,

françois bon | le

tiers livre, 26 mars 2016.

↩︎ », mais aussi de les

enrichir, de les « épaissir » (Brosseau 2020,

19), de « gagner en intensité. Donner de la densité au

monde autour, et à soi« Journal du

25 décembre », michel

brosseau, 11 janvier 2019.

↩︎ ».

Si le quotidien avec ses répétitions a une telle importance, c’est

parce que c’est là que la vie s’écoule sans que l’on s’en rende

compte. Les journaux vidéo invitent à contempler le temps qui passe à

travers l’espace et les objets – et vice versa. Ils le captent en

l’observant s’écouler : « Figer, fixer ce qui par définition ne peut

pas l’être, tenter de l’arrêter ou du moins le suspendre un temps,

même bref, pour mieux le regarder en face, et ainsi s’y refléter à

l’infini », dit Pierre

Ménard« Au lieu de

se souvenir : journal du regard (semaine 11) », Pierre

Menard, 18 mars 2019.

↩︎. Pour Arnaud de

la Cotte, « [l]e temps est peut-être la véritable matière du

journal filmé« Journal

filmé 86 », Arnaud de

la Cotte, 27 juillet 2018.

↩︎ ». Et ce à plusieurs niveaux :

outre le temps qui passe comme sujet de réflexion, les souvenirs que

les capsules, « dépositaire(s) d’une mémoire qui s’efface

inexorablement« Journal

filmé 56 », Arnaud de

la Cotte, 28 septembre 2017.

↩︎ », archivent tout en les

transformant, pour constituer « pas vraiment la mémoire de [s]on

existence mais celle de [s]on double filmant« Journal

filmé 63 », Arnaud de

la Cotte, 12 décembre 2017.

↩︎ ». Le montage lui-même est une

opération qui s’effectue dans le temps et avec le temps comme force

organisatrice principale. Chaque capsule aura ainsi sa temporalité

propre, tout en s’insérant dans la temporalité sérielle du journal.

Michel

Brosseau exprime très précisément la complexité de ces

rapports :

Filmer au quotidien implique, ou instaure un rapport au temps. Deux à trois minutes de film pour une journée. En capter quoi ? Les lumières, des impressions, le temps qu’il fait, des espaces. Sans compter ce que les mots ajoutent, le recul qu’instaure d’écrire sur le jour qui est en train de passer et le creusement du temps dû au fait de reprendre et réécrire les notes prises à la volée, comme je le fais aujourd’hui avant d’enregistrer ma voix, 4 ou 5 jours plus tard, voire une semaine. D’un jour à l’autre, dans un même lieu, le même plan : filmer le temps qui passe, le niveau des eaux, la poussée de la végétation.

« journal du 27 mars » par Michel Brosseau

Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.

Crédits : Michel Brosseau

Le temps est donc présent dans les journaux filmés en tant que moment présent, passant et passé, en tant que durée vécue, en tant que décalage entre tournage, montage, publication et (re)visionnage, en tant que durée et rythme visuels, sonores et textuels créés lors du montage, en tant que rythme de travail et de publication, qui doit aussi correspondre à un rythme de vie – et à travers et au cœur de tout cela, le temps apparaît en tant qu’objet de réflexion.

De l’archive à la fiction

Si le potentiel du journal vidéo conçu comme « dépôt de souvenirs » et comme archive est interrogé, c’est justement parce que l’on sait combien il transforme le réel. Mais comment et dans quelle mesure cette transformation affecte-t-elle le contenu « factuel » des capsules ? De quelle réalité parle-t-on exactement ? À qui appartiennent les souvenirs évoqués ? Ces questions sont en partie inhérentes à la nature du journal intime et extime. Nous avons vu les complexités (de la présence) du sujet qui filme et parle mais qui reste spectral(e). Or c’est ce même sujet élusif qui construit ces vidéo-mémoires poétiques externalisées – sans mentionner l’ambiguïté ajoutée par le choix du pseudonyme littéraire chez Pierre Ménard.

C’est pourtant lui qui présente le plus directement son « journal du regard » comme archive en l’intitulant Au lieu de se souvenir – tout en prenant une certaine distance avec l’idée des souvenirs personnels en les attribuant au « regard ». Des souvenirs en apparence purement visuels, mais en apparence seulement, puisque le journal nous invite à jouer avec l’idée d’attribuer la voix et les paroles à ce « regard ». Un regard qui réfléchit, un regard qui vit. On peut bien sûr difficilement concevoir un regard sans un sujet qui le porte et l’oriente et qu’il oriente, et il y a bien un auteur qui signe les vidéos – même s’il emprunte son nom à un auteur fictif… Le regard apparaît alors aussi comme une métaphore pour toute une vision du monde, un point de vue sur le monde – qui ne cache pas la part de la fiction. « Journal du regard » est par ailleurs lui-même une référence à la collection d’essais du même titre de Bernard Noël, qui dans ses réflexions sur la peinture et la représentation, constate que « [l]es images représentent du regard et non pas de la réalité » (1987, Kindle loc. 197). Enfin, on peut également détecter une ambiguïté dans l’expression « au lieu de » : s’agit-il de quelque chose qui, étant d’une nature similaire, constituée d’images, peut faire office de souvenir, ou bien d’une chose entièrement autre qui remplace la mémoire, tout en affirmant sa différence radicale (ou sa différance même, en acte…) ? En même temps, il est possible de faire abstraction de tous ces facteurs d’incertitude et de regarder simplement les images où l’on reconnaît les rues de Paris et d’autres lieux soigneusement identifiés à la fin de chaque capsuleOn ne connaît en revanche pas les dates et moments exacts du tournage de chaque plan.↩︎, affirmant la factualité de ces « souvenirs » d’espaces, quelle que soit l’origine du regard et des mots.

L’effet conjugué de ces éléments paratextuels chez Pierre

Ménard est de déstabiliser toute tentative d’identification

univoque de la source ou de la nature de son journal et de remettre en

question le statut ontologique des images, de la voix et des textes.

On peut observer des mécanismes similaires dans les autres journaux

vidéo littéraires, qui, tout en opérant sous le « vrai » nom civique

de l’auteur et enchaînant les images simples et directes d’objets et

de moments ordinaires, ne cessent de s’interroger sur leurs propres

nature et limites, comme nous l’avons vuLes influences et inspirations sont également, au

moins en partie, partagées et en tous cas similaires en esprit. François Bon

rend hommage à Bernard

Noël et à son « écriture du regard » dans un billet de

blog, en présentant son 19 octobre 1977 (1979) parmi

« Les livres qui nous ont faits » et où il appelle l’auteur son

« frère aîné » (Bon

2014).

Il consacre également une vidéo à son Le syndrome de Gramsci

(1994),

où il cite parmi d’autres le Journal du regard de Noël (1987) :

« 22/30, LE MOT PERDU DE

BERNARD NOËL », 22 septembre 2019.

Nous avons vu Michel

Brosseau lire et citer Robert

Bresson, et Joseph

Morder, Alain

Cavalier ainsi que Marcel

Hanoun sont des références clé pour Arnaud de

la Cotte. Tous ces cinéastes insistent sur l’importance du

regard (du cinéaste) et de l’autonomie du langage cinématographique

qui ne cherche pas à « représenter » le réel, mais qui le « vise »,

pour reprendre l’expression de Deleuze.

Morder

en particulier joue aussi beaucoup sur les frontières entre le genre

du journal, traditionnellement conçu comme factuel, et la fiction,

voir ses Mémoires d’un juif tropical (1988).↩︎. Cette problématique de la

représentation peut paraître peu cohérente avec le projet

factographique qui semblerait plutôt aller « droit au but » avec son

minimalisme linguistique et représentationnel. Ce dépouillement sert

toutefois justement à questionner, entre autres, le pouvoir de la

représentation et du langage humains d’atteindre le réel « tel

quel ».

Or l’outil numérique n’a fait que mener l’ère du soupçon à son paroxysme. La caméra analogique dont parle Zavattini est encore considérée comme un transmetteur potentiellement quasi-direct du réel, puisque la lumière du monde laisse son empreinte directement sur la pellicule, et le journal apparaît comme l’incarnation de ce potentiel. Traduisant la lumière en signaux électriques qui sont eux-mêmes facilement modifiables, la vidéo numérique, malgré sa capacité réelle de transmission immédiate, a perdu cette confiance en son indicialité. Comme l’observe Steven Shaviro, citant les réflexions de Barthes sur la photographie analogique, « digital video no longer offers us “a certificate of presence”; it can no longer “attest that what I see has indeed existed”« la vidéo numérique ne propose plus de “certificat de présence”, elle ne peut plus “attester que ce que je vois a en effet existé” » (notre traduction).↩︎ » (2010, 16). Plutôt que de transmettre « the duration of bodies and images, digital video is about the articulation and composition of forces« la durée des corps et des images, la vidéo numérique consiste en l’articulation et la composition de forces » (notre traduction).↩︎ » (2010, 16). Il n’y a plus de continuité d’espace et de mouvement comme au cinéma traditionnel, mais seulement montage ou combinaison (Rodowick 2009, 172‑73). Sean Cubitt souligne également qu’il est réducteur de considérer la caméra et le projecteur comme les deux pôles de l’appareil cinématographique, à plus forte raison dans le cas du numérique : « To ignore postproduction is to ignore the time of mediation« Ignorer la postproduction, c’est ignorer le temps de la médiation » (notre traduction).↩︎ » (2004, 142).

Le jeu entre le réel, la manière dont on le « vise » et la fiction se joue donc à trois niveaux : lors de la prise de vue d’abord, qui implique un premier choix dans l’espace et dans le temps, mais qui n’enregistre que des signaux numériques ; au montage, qui dispose une sélection d’images dans une structure avec ses durées et son rythme, et qui constitue éventuellement un récit ; et à l’écriture, pour et par la voix off ou en impression sur les images, qui accompagnera les images et influencera fortement leur interprétation.

Pour François Bon,

le choix inévitable des moments et des portions du visible à

enregistrer remet d’emblée en question la factualité du journal :

« donc tu ne filmes ni tes cours ni tes ateliers – ta vie à l’envers –

un mensonge« MIETTES

& VRAC DE VIE », françois bon | le

tiers livre, 26 mars 2016.↩︎ ? ». Si au départ Bon restait

malgré tout dans la recherche d’une fidélité au vécu jusqu’à

s’interdire tout montage, perçu comme « une instance trompeuse » (s. d.d), il s’est graduellement ouvert

à l’idée de scénarisation dès le tournage, visant plus ou moins

explicitement la fiction : « quitte à aménager certains décors / faire

fabriquer nos machines à fictionBon utilise

le terme de « fiction » dans un sens souvent assez large et difficile

à circonscrire mais qui semble parfois diverger de la définition

courante comme « histoire inventée ». Cet usage mériterait une analyse

en soi que nous n’aurons pas l’espace de développer ici.↩︎ » pour « se

confronte(r) à certains mystères du monde« LA TERRE

COMMENCE À NATASHQUAN | JOURNAL #02 », françois bon | le

tiers livre, 5 août 2019.

↩︎ ».

Arnaud de la Cotte, quant à lui, observe que le décalage entre tournage et montage favorise la fictionnalisation :

J’aime bien l’idée de ne pas publier dans le flux de l’actualité, de publier plus tard. C’est ce décalage qui crée la fiction au-delà de la réalité filmée et vécue. Cela peut éviter une certaine forme d’autobiographie enfin je ne sais pas« Journal filmé 58 », Arnaud de la Cotte, 22 octobre 2017.

↩︎.

Il reconnaît aussi sa part à lui : « Parfois, je fais de la mise en

scène / Sans même m’en rendre compte / Avec le Journal filmé

/ Mes souvenirs deviennent fiction« Journal

filmé 126 », Arnaud de

la Cotte, 28 mai 2019.

↩︎ ». Quelques épisodes

plus tard, il revient sur le sujet en s’appuyant sur une distinction

opérée par Godard :

ces mots prononcés par Jean-Luc Godard résument une idée communément partagée : « La fiction, c’est ce qui m’arrive à moi ; le documentaire, c’est ce qui arrive aux autres. » Le Journal filmé est peut-être Ce qui m’arrive aux autres« Journal filmé 133 », Arnaud de la Cotte, 19 juillet 2019.

↩︎ ?

Quinze jours plus tard encore, il conclut – de manière provisoire,

puisque ce n’est pas la fin du Journal filmé, et à

l’intérieur de ce dont il parle : « Une seule certitude, le

Journal filmé est une fiction« Journal

filmé 135 », Arnaud de

la Cotte, 6 août 2019.

↩︎ ».

Michel Brosseau, pour sa part, pose Kafka en modèle pour sa manière, entre autres, de « glisser du quotidien à la fiction » (2020, 10) tout en précisant que « cette porosité qu’entretient le quotidien avec la fiction [constitue] une des caractéristiques de [s]on écriture sur le web » (2020, 10). « Filmer, c’est aller au réel pour retrouver la grammaire du rêve », ajoute-t-il plus loin (2020, 16). Et dans ses « Notules du film/écrire » (s. d.) : « Filmer ce qui semble soutènement (géométries) et ce qui souligne l’incertitude du monde (reflets, ombres). La photo comme le film à la fois captations du réel et porte ouverte vers le spectral. »

Aussi laisse-t-il les frontières du journal ouvertes sur une série

de fictions qui constituent une autre playlist sur sa

chaîne YouTube, cherchant aussi à « [f]ilmer pour extraire

les fictions possibles nichées dans les lieux traversés« Journal du

16 mars », michel

brosseau, 26 mars 2018.

↩︎ ». Tout naturellement donc,

« [l]a notation d’un jour devient parfois fiction« Journal du 1

avril », michel

brosseau, 12 avril 2018.

↩︎ » – et ce n’est donc pas un

hasard : « J’aime la sédimentation de ce journal, la mise en train

vers la fiction qu’il m’offre parfois », confirme-t-il au bout d’un an

de pratique de journal. « Je me demande si les images ne sont pas

qu’un prétexte, je ne sais pas« 29 janvier

19 », michel

brosseau, 8 février 2019.

↩︎ ». Cela n’empêche

cependant pas que le journal constitue une entreprise

autobiographique :

Anh mat [sic] relaie sur Twitter et Facebook la compile du journal en qualifiant mes vidéos d’entreprise autobiographique fragmentaire. La formule me convient. Une autobiographie qui passe par le non-dit, par la fiction aussi parfois, par la lumière, par des cadrages, par des sons : un hors texte, mais un texte quand même« journal vidéo | du 8 au 17 septembre », michel brosseau, 30 septembre 2018. ↩︎.

Et Brosseau

de formuler le « [p]aradoxe du journal : s’ancrer dans le quotidien,

et être une porte ouverte sur la fiction« journal

vidéo | du 23 au 30 octobre », michel

brosseau, 11 novembre 2018.

↩︎ ».

Postproduction : l’écriture montage

Au-delà de la prise de conscience de ce glissement vers la fiction induit par l’outil, les auteurs s’emparent donc très consciemment de son potentiel créatif. Si la postproduction – montage, mixage, trucage, ajout des textes et de la voix off – manipule les signaux électriques, ce qui peut être perçu comme un éloignement du « réel », l’enjeu est pour les auteurs d’expérimenter l’intégralité du dispositif vidéo, de la caméra jusqu’à l’espace de publication en passant par le logiciel de montage et les nouvelles écritures que tout cela permet, pour comprendre les mécanismes inhérents aux outils et se les approprier.

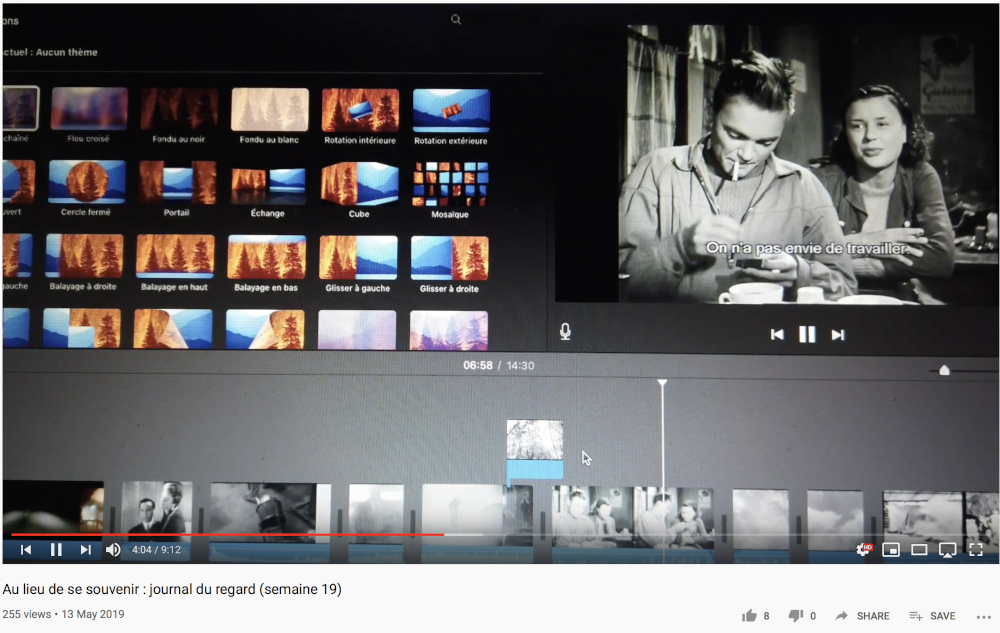

Sans formation professionnelle, en autodidactes plus au moins avancés de l’audiovisuel, chacun de nos auteurs a développé son style individuel de montage, tout en échangeant sur les réseaux et s’inspirant ainsi des autresLe choix des outils est très important et parle des priorités de chaque auteur ainsi que de la place qu’ils attribuent à la création vidéo dans leur vie et leur travail : appareil photo semi-professionnel, équipement en constante évolution dans la mesure du (financièrement) possible et logiciel de montage professionnel Final Cut Pro chez François Bon ; appareil photo compact Canon G9X avec le logiciel de montage gratuit Apple iMovie chez Arnaud de la Cotte ; longtemps uniquement son téléphone portable Samsung Galaxy avec le logiciel gratuit Shotcut pour Michel Brosseau, jusqu’à l’achat d’un microphone externe puis un appareil photo compact qui changent son processus de travail aussi bien que la qualité de la prise de vue (voir son journal du 3 novembre et celui du 10 novembre 2019) ; et l’Osmo Pocket de DJI, « une caméra portable et très pratique » (communication personnelle) pour Pierre Ménard, avec iMovie pour le montage.↩︎. Tout ce que l’on a vu jusqu’ici relève bien sûr aussi du montage : la présence-absence des corps, la voix off et l’écriture dans l’image, tout comme le choix des prises de vue qui fourniront sa matière première. C’est le montage qui combine les éléments pour construire l’image-temps plus ou moins narrative, réflexive ou poétique. De plus, le processus de montage lui-même, avec sa chronologie et les contraintes que les auteurs s’imposent, joue dans le développement du caractère singulier de chaque journal.

L’élément narratif est le plus important chez François Bon et Arnaud de la Cotte, pour qui le montage sert également à (re)construire des récits de vie, tout fragmentaires et fragmentés qu’ils soient. Leurs approches respectives de la mise en récit parlent de la nature de leurs journaux : les capsules de Bon, dont le journal se concentre sur les « voyages et balades » (c’est le titre de la liste dans le sommaire sur le site Tiers Livre) (s. d.b), constituent souvent une structure avec une ouverture et une clôture narratives marquées, parfois en forme de boucle où les deux se rejoignent. La composition est ainsi dictée par l’idée d’une expérience ou d’un événement considéré comme une unité, même si à l’intérieur du journal les capsules s’inscrivent souvent également dans une mini-série issue d’un voyage à l’étranger. Le sommaire des vidéos publié sur le site de l’auteur, dans lequel le titre de chaque capsule commence par le nom de la ville où elle a été enregistrée, est particulièrement révélateur de la force organisatrice du lieu. Le titre individuel de chaque capsule identifie également un événement ou une expérience centrale, confirmant sa relative autonomie.

Cet intérêt porté à l’exploration des lieux s’exprime par des compositions qui sont à la fois dynamiques et contemplatives, avec des durées et des accents qui varient, tout en construisant le récit de cette exploration. Les plans longs en travelling pris depuis le train« Quelque part la vitesse fonctionne comme un enduit, ce qui sert à peindre », écrit Paul Virilio. « (L)a vitesse […], c’est un liant. C’est le médium. Le médium, c’est uniquement la vitesse du défilement du train. Et des effets propres à la caméra. » (« Virilio aime la vidéo », dans Jean-Paul Fargier (1986, 27)).↩︎ ou à pied, entrecoupés de longs plans d’ensemble pour absorber la vie d’un espace public, parfois en time lapse ou en accéléré, et de plans quasi-photographiques de bâtiments et d’autres éléments de l’environnement urbain ou naturel, invitent le spectateur à se laisser pénétrer par les impressions visuelles. Plutôt que les lieux touristiques ou les monuments historiques, on voit l’infra-ordinaire de l’ailleurs : ce qui constitue le cadre de la vie dans ces villes inconnues. Sur les images s’impriment des précisions, impressions, questions et réflexions, tandis que la musique qui les accompagnent définissent le rythme et l’atmosphère de la capsule.

Dans une toute autre logique du récit et sur un rythme bien plus calme et régulier, le montage d’Arnaud de la Cotte s’effectue suivant le double cadre temporel de son journal : d’une part, la durée de 6 minutes et 40 secondes – 10 000 images – par capsule établie depuis le 13e épisode, et d’autre part, la fréquence hebdomadaire qui définit la matière de chaque capsule, constituée par les rushes produits au cours d’une semaine précise, bien avant le montage. Plutôt que d’unité d’espace ou d’expérience, il s’agit donc d’une unité temporelle dans les capsulesIl déroge parfois à cette règle : certains épisodes parlent d’une seule journée, événement ou rencontre marquante, comme celle avec Joseph Morder (« Journal filmé 134 »).↩︎, qui racontent des événements ou des non-événements en fonction du contenu vécu et enregistré et de la qualité des rushes. L’idée d’une composition visuelle dans la durée joue autant que la vocation du journal de garder une trace des événements de vie.

Une vie de famille bien plus calme que la vie d’auteur itinérant de Bon se prête à davantage de plans fixes, y compris des gros plans, de l’environnement domestique et naturel, avec des travellings ou des panoramiques souvent effectués à pied. À part les fragments de scènes de famille, l’aspect narratif apparaît grâce à la chronologie signalée en sous-titres ou dans le texte en voix off, qui suggère un progrès linéaire dans le temps – même si l’auteur révèle qu’il se permet de déroger à ce principe :

Parfois un raccord suffit à emporter le film ailleurs, dans une direction imprévue. J’aime être surpris. Souvent je monte un premier bout à bout en suivant l’ordre des plans tournés jusqu’à remplir les 6 minutes 40. Parfois, j’intervertis des plans, des séquences pour respecter une rythmique qui se dégage. Parfois j’ajoute une musique, je dois alors retravailler le montage pour caler les images sur le rythme (Cotte 2018).

Si ouverture et clôture il y a chez de la Cotte, il s’agit d’éléments visuels et souvent rituels plutôt que narratifs, tels que le leitmotiv de l’ouverture du rideau métallique de sa maison et son « point de vue » sur le jardin, en plus du cadre paratextuel du début et de la fin en cartons. La répétition de ces éléments aussi bien que les gros plans ponctuent et structurent le journal tout en assurant la continuité du récit en image-temps de la vie d’un observateur attentif au « reste ».

L’aspect visuel et contemplatif est encore plus central dans les journaux de Michel Brosseau et de Pierre Ménard. Dans les deux cas, le rapport sémantique entre texte et image est le plus souvent indirect, décalé, et semble parfois même inexistant. Les deux composantes sont créées plus ou moins indépendamment l’une de l’autre. Liées par le temps et sans doute en partie par l’espace, elles parlent d’aspects différents du monde vécu, observé et absorbé, et c’est le montage qui crée leur dialogue en les superposant.

J’ai cité la question de Michel

Brosseau – laissée sans réponse – de savoir si ses images ne

seraient pas juste un prétexte. Ce qui semble certain, c’est que les

séquences d’images servent à créer un espace et un cadre temporel pour

la parole et orientent ainsi sa réception. Les plus courtes, mais

aussi les plus fréquentes parmi les journaux cités, les capsules de

Brosseau

ne comportent que quelques plans chacune, le plus souvent fixes ou en

mouvement lent, à vitesse d’homme à pied. La vue sur le jardin en

plongée depuis la fenêtre de la maison, la fenêtre elle-même comme

cadre, les vieilles chaises et la table dehors, rongées par les

éléments, quelques sentiers de promenade autour de la maison, et

parfois des gros plans de livres ou d’autres objets à l’intérieur, en

constituent les motifs récurrents. Chaque épisode propose une nouvelle

variation sur les mêmes thèmes du quotidien et de l’écriture, une

nouvelle composition utilisant les mêmes motifs, avec des prises de

vue qui sont à chaque fois nouvelles, et l’ordre, le temps et les

lumières qui changent, ainsi que les paroles. Le montage reste simple,

avec leurs plans sans rapport immédiat entre eux reliés par des fondus

enchaînés, souvent longs et bien marqués, sans toutefois construire un

fil narratif. Nous suivons l’auteur-filmeur dans ses déambulations

comme nous le suivons dans ses pensées, ses lectures et ses rêveries.

Pas de musique non-diégétiqueQui n’appartient pas au réel filmé.↩︎ non plus, seulement

les bruits ambiants, qui font une partie importante du monde observé

– « c’est parfois à l’oreille qu’on filme », commente l’auteur (2020,

15) – pour laisser la place à la voix off et à ce que nous

percevons du réel à travers l’écran. Le résultat est ainsi une ou deux

minutes de calme audiovisuel par jour, qui invite le spectateur à

suivre l’auteur-filmeur qui « pren(d) le temps dans une journée morne

d’aller saluer la beauté du monde. De s’inscrire dans ce qui compte« 5 novembre

19 », michel

brosseau, 29 novembre 2019.

↩︎ ». Michel

Brosseau publie également une compilation hebdomadaire de ses

capsules de la semaine juxtaposées avec transition en fondu enchaîné,

créant ainsi une nouvelle continuité temporelle et permettant une

(ré)immersion plus étendue dans l’atmosphère méditative de sa

vidéo-écriture.

Désormais moins fréquents et plus longs mais toujours très réguliers, les épisodes d’abord hebdomadaires puis, à compter de juillet 2019, mensuels, du Journal du regard de Pierre Ménard partent aussi d’enregistrements d’une minute par jour environ pour créer un espace-temps contemplatif sous forme de vidéo. Avec la publication mensuelle, le rythme de l’écriture semble changer aussi : on n’a plus autant de fragments que de jours, mais autant que de semainesVoir les textes sur liminaire.fr (Ménard s. d.).↩︎. La régularité des fondus au noir qui devaient séparer les jours disparaît et le montage semble profiter de la plus grande liberté que lui accorde le format plus long pour expérimenter avec les durées et les vitesses, sans se préoccuper de donner une présence marquée à chaque jour ou à chaque semaine.

L’auteur précise dans l’édition de la semaine 12 qu’il « monte

presque tout ce qu[’il] tourne. Il y a peu de déchet car [il]

réfléchi[t] beaucoup en amont pour aller droit au but« Au lieu de

se souvenir : journal du regard (semaine 12) », Pierre

Menard, 25 mars 2019.

↩︎ ». Les plans ainsi préparés

montrent une fascination pour les espaces urbains, le plus souvent

montrés en plans d’ensemble fixes, panoramiques ou parfois en

travelling. Plutôt qu’au niveau des objets individuels,

l’infra-ordinaire est ici observé à travers la vie des lieux, souvent

bien connus, les mouvements qu’ils accueillent et les changements de

lumière. Ménard joue

beaucoup avec les changements de vitesse lors du montage et passe de

l’accéléré ou time lapse au ralenti, par exemple pour

explorer la dynamique et le potentiel visuel des vagues dans l’édition

du mois d’août 2019« Au lieu de

se souvenir : journal du regard (Août 2019) », Pierre

Menard, 1er septembre 2019.

↩︎. Tout en ouvrant une perspective

sur le réel que la vision naturelle ne permet pas, ou plutôt qui

n’existe pas, ces modulations marquent également une différence entre

les images numériques et le réel, posant celles-ci en pur objet visuel

temporel : « Le montage est un battement de cœur. Une histoire de

famille. Des liens d’émotions et de rythmes« Au lieu de

se souvenir : journal du regard (semaine 13) », Pierre

Menard, 1er avril 2019.

↩︎ ». Constitué de véritables

enchaînements de belles « photos qui bougent », ce journal du regard

est donc aussi pour le regard, autant que pour l’oreille et

pour l’esprit qu’il invite à réfléchir à ce même regard, au temps, à

l’écriture, à la mémoire et aux rêves :

Couleurs, formes, images, collages, accidents s’inscrivent dans une dynamique du décloisonnement. Sans solution de continuité, comme un film où le montage fait alterner deux séquences que tout sépare.

« Au lieu de se souvenir : journal du regard (semaine 15) » par Pierre Ménard

Cette vidéo a été archivée sur la plateforme Nakala pour garantir sa pérennité. Voir la vidéo sur YouTube.

Crédits : Pierre Menard

La musique sert par ailleurs souvent de liant atmosphérique ici aussi, assurant l’unité de la capsule à travers les changements de plans, de vitesses et de lieux.