2| Suspension/en orbite

Between launch and orbit appear disjecta membra (Parks et Schwoch 2012, 280)

Le 3 juin 2022, le satellite Progress MS-20 est lancé en orbite à l’aide d’une fusée Soyouz-2-1a depuis le site 31 du cosmodrome de Baïkonour (Zak 2022). Le décollage implique l’activation séquentielle de trois moteurs qui sont libérés au fur et à mesure que le satellite s’éloigne de la surface de la Terre. Le premier moteur, RD-107, emmène Progress MS-20 jusqu’à une altitude de 43 km. Progress franchit la ligne Kármán quelques instants plus tard. Le deuxième moteur, RD-108, est libéré à une altitude de 143 km. À 8 minutes et 49 secondes du lancement, à 12 h 41′ 09′′, heure de Moscou ; le troisième moteur, RD-110, est libéré et les antennes Kurs du système de rendez-vous sont déployées. Progress MS-20 entame un voyage en autonomie vers le port d’amarrage du module Zvezda de la station spatiale internationale. Après trois heures et trente minutes de trajet, Progress est suffisamment proche de l’ISS et les cosmonautes Oleg Artemiev et Denis Matveev se préparent à activer la télécommande manuelle en cas de défaillance du système automatisé du satellite. À deux cents mètres du port d’amarrage, Progress effectue quelques manœuvres d’alignement, puis entame une nouvelle approche à 15 h 51. À dix-huit mètres du rendez-vous, l’équipage constate une légère déviation de l’axe d’approche, qui est corrigée à 16 h heure de Moscou. Quelques secondes plus tard, une deuxième légère déviation est corrigée. Le contact avec la station est établi à 16 h 02′ 03′′, heure de Moscou, alors que le véhicule survole Manille aux Philippines, avec un retard de vingt-six secondes par rapport à l’horaire prévu. Progress MS-20 transporte en orbite environ 2 517 kg de matériel pour approvisionner la station et l’équipage : 526 kg de matériel pour le système de bord ; 293 kg d’équipement sanitaire et hygiénique ; 285 kg de nourriture ; 63 kg de fret pour la subsistance de l’équipage ; 55 kg d’outils pour diverses réparations ; 30 kg de fournitures médicales ; 76 kg d’autres instruments divers, dont une guitare électrique en miniature, envoyée par la famille du cosmonaute Sergueï Korsakov. La cargaison du Progress MS-20 comprend également certains moteurs destinés aux prochaines sorties dans l’espace autour de l’ISS, notamment les moteurs Tsiolkovsky-Ryazan n° 1 et n° 2. Ces derniers servent à la sortie dans l’Espace de Samantha Cristoforetti et Oleg Artemyev, le 22 juillet 2022Voir le site : www.roscosmos.ru↩︎. Pour Artemyev, cela sera la sixième sortie de sa carrière spatiale, mais pour Samantha Cristoforetti, ce sera la première. Il s’agira de la 62e sortie extravéhiculaire de la Russie (la quatrième en 2022).

Dans cette partie de ma recherche, je vise à explorer comment la présence humaine et artificielle en orbite module la perception écologique et politique sur Terre et comment la théorisation d’un Espace vide nourrit des projets d’expansionnisme et contamination spatiale. Dans son livre The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution, Frank White (2014) décrit l’effet d’« illumination » lié à l’expérience cosmonaute et à leur perception de la Terre vue d’une orbite autre, au-delà de l’atmosphère, en utilisant les concepts de perspective copernicienne et d’effet de survol (ou effet d’ensemble). La première indique une confirmation non triviale : oui, Copernic avait raison ! La Terre n’est pas au centre du système solaire, et oui, il fallait voir pour croire. Le deuxième effet se traduit par White en ces termes :

L’effet de survol est un changement cognitif de la conscience rapporté par certains astronautes et cosmonautes pendant les vols spatiaux, souvent lorsqu’ils observent la Terre depuis une orbite, en transit entre la Terre et la Lune, ou depuis la surface lunaire. Cela renvoie à l’expérience de constater par soi-même que la Terre se trouve dans l’espace, qu’elle est une boule de vie minuscule et fragile, « suspendue dans le vide », protégée et nourrie par une atmosphère mince comme du papier. Cette expérience transforme souvent le point de vue des astronautes sur la planète et la place de l’humanité dans l’univers. Certains aspects communs de cette expérience sont un sentiment d’admiration pour la planète, une compréhension profonde de l’interconnexion de toute vie, et un sens renouvelé de la responsabilité de prendre soin de l’environnement. (White 2014, 2)

En décrivant l’effet de survol, White fait référence à la photographie culte du « Earthrise [Lever de Terre] » prise par le cosmonaute William Anders en 1968 lors de la mission lunaire Apollo 8Voir la photographie : https://www.nasa.gov/image-article/earthrise-3/↩︎. « Earthrise » devient le symbole de la conquête d’une nouvelle perspective sur-humaine, de l’épiphanie de voir la planète Terre comme une bille bleue dans le cosmos. La possibilité de survoler la Terre et la permanence de l’homme en orbite grâce aux fusées, aux satellites et aux stations spatiales permettent et perpétuent une épiphanie esthétique et éthique : nous sommes assez grand·es — courageux·ses, héroïques, avancé·es — pour avoir mérité une place privilégiée dans le théâtre cosmique, et assez petit·es pour être accessoires à son existence. Nous ne possédons ni ordre ni chaos. L’augmentation du nombre de perspectives sur la Terre façonne notre perception des distances territoriales, des frontières et du temps. La verticalité de la perspective, grâce aux vues satellites et aux cosmonautes photographes, donne accès à une possession de l’horizontalité, à une rationalisation de l’horizon perceptif. La vision en plongée, la construction de cartes satellites numériques dépeint un terrain virtuellement stable où tout semble avoir un sens, et même les frontières nationales semblent encadrer harmonieusement les chaînes de montagnes ou chasser les rivières. À propos de la vue aérienne par un « spectateur supérieur flottant en toute sécurité dans les airs », Hito Steyerl écrit :

Tout comme la perspective linéaire établit un observateur stable et un horizon imaginaire, la perspective d’en haut établit un observateur flottant imaginaire et un sol stable imaginaire. (Steyerl 2012, 24)

Steyerl revendique l’artificialité d’une cartographie stable, définie et définitive, là où la géographie territoriale est un flux en mouvement, là où intérieur et extérieur, dessus et dessous, sont des conventions, là où la Terre n’est pas une sphère parfaite flottante dans un espace vide. Pour Jussi Parikka aussi, les frontières et les espaces géographiques sont toujours multiples. Le théoricien finlandais écrit que l’espace géographique « est multiple et se multiplie encore sous diverses formes visuelles dont beaucoup ne sont pas, de plus en plus, lisibles par l’humain » (dans Braidotti et Bignall 2019). Parikka insiste sur le fait que la verticalité joue un rôle principal dans la chorégraphie qui crée les cartographies verticales, et que le mouvement des corps humains et non humains vers le haut et vers le bas est un processus créatif plutôt qu’une découverte ou une transposition de la réalité en image. Les drones et les satellites, nos yeux sans fils, construisent et composent le territoire. Les outils technologiques de Parikka deviennent partie du savoir moderne. C’est ce même savoir technoscientifique — moderne, courageux, héroïque, avancé — qui subit les mêmes détours, collisions, corrections de trajectoire, perturbations, oscillations que les appareils technologiques en orbite.

Dans l’Espace, les satellites maintiennent spontanément leur orbite, mais leur mouvement est très irrégulier et contrarié par des débris et autres perturbations. Les accélérations et décélérations sont calibrées par un moteur qui permet une trajectoire suffisamment disciplinée pour assurer la stabilité en orbite. La navigation maritime et la navigation en ligne adoptent ce même modus operandi, et une panne de moteur génère l’épave : un navire coulé dans le Pacifique, un satellite épuisé sur une orbite lointaine, un site web que personne ne visitera plus jamais, une cassette sans lecteur. Mais le Progrès ne souffre pas de ces blessures, et chaque décalage et correction d’erreur permettent d’apprendre, de réaliser un nouveau progrès — plus efficace, plus moderne, plus courageux et plus héroïque que le précédent. Comme le dirait Bruno Latour, c’est précisément lorsque la technologie échoue, que la boîte noire s’effondre, qu’elle devient intéressante (Latour et Gille 2007). L’échec est en ce sens une mise à nu, mais jamais une défaite : un moteur se détachant de la fusée Soyouz pour propulser Progress dans les airs, puis se dispersant en fragments de la taille de pierres en pleuvant sur la steppe kazakhe autour de Baïkonour.

Barney Warf décrit la vision par satellite comme faisant partie d’un régime de vision moderniste, soulignant que :

les origines et les impacts des satellites sont ressentis avec acuité au sol, et les images générées par cette technologie sont des produits sociaux et politiques qui ne se contentent pas de refléter les personnes et les lieux décrits, mais les façonnent activement. (dans Parks et Schwoch 2012, 47)

Warf définit la vision moderniste à travers le concept d’ocularcentrisme, qui dérive de la perception perspective de la Renaissance (Brunelleschi et Alberti) et de la cartographie de l’espace par un sujet rationnel (le cogito cartésien)Le même lien est proposé par Yuk Hui dans sa définition de la cosmotechnie occidentale. Le fondement de ce dernier sur la géométrie cartésienne conduirait à une définition du temps basée sur la relation entre la géométrie et l’espace. Dans cette perspective, la géométrie — en tant que discipline qui exige et permet la spatialisation du temps — conduirait à un détachement de la connaissance scientifique de l’expérience quotidienne, à une externalisation et à une idéalisation du temps par des moyens techniques. Hui le résume ainsi : « (1) la géométrie exige et permet la spatialisation du temps, ce qui implique (2) l’extériorisation et l’idéalisation par des moyens techniques, (3) l’apodicticité géométrique permet des inférences logiques ainsi que la mécanisation des relations occasionnelles, et (4) les objets et systèmes techniques rendus possibles sur la base de cette mécanisation participent à leur tour à la constitution de la temporalité : expérience, histoire, historicité » (Hui 2018, 209). La description de l’espace par la géométrie, et donc de sa temporalité, par la technique, façonnerait l’expérience de l’espace lui-même, ainsi que son historicité. Le philosophe identifie un mécanisme de construction de l’expérience spatiale spécifique à la culture occidentale et ancré dans la pratique géométrique elle-même, qui n’existe pas en Chine.↩︎. L’espace linéaire en tant qu’invention serait la base de la vision moderne et aurait des conséquences profondes sur la production cartographique proliférante. L’utilisation de satellites est au centre de la réflexion de Warf, car ils permettent un point de vue supposé détaché et objectif. Les satellites réduiraient la cartographie à un processus technique alors qu’il s’agit avant tout d’un processus social « profondément ancré dans la dynamique politique complexe du colonialisme et de la domination politique » (ibid.). L’auteur décrit également une approche d’étude critique des satellites qui mettrait l’accent sur les relations de pouvoir/connaissance inhérentes à la mise en orbite des satellites — en tenant compte des questions de classe, de genre et d’ethnie. Sarah Elwood et Agnieszka Leszcynski décrivent de la même manière les complexités et les relations systémiques qui existent dans la construction des cartographies numériques. Dans « Digital Feminist Cartographies », les chercheuses Elwood et Leszczynski (2018) donnent une définition complète de ce que recouvre le terme « numérique [digital] », notamment les systèmes numériques qui codent, stockent et manipulent les données, mais aussi les objets matériels qui servent de médiateurs entre l’environnement et l’action humaine (interfaces), la structuration de la vie quotidienne par les pratiques numériques et les connaissances qui garantissent et reproduisent la numérisation. Dans ce cadre, la numérisation des pratiques cartographiques — et au-delà — reproduirait le pouvoir et l’extension des inégalités sociales, raciales, de genre, de sexualité, d’âge, de capacité, etc. La vision satellite incarnerait la vue de nulle part scientifiquement moderne, désincarnée et objective. Ce seraient ces mêmes technologies, qui permettent à la même vision — hégémonique et oculocentrique — de cartographier le territoire différemment.

Pour Elwood et Leszcynski, ces technologies seraient « capables de reconnaître les interventions masculinistes sur le paysage (agriculture industrielle à grande échelle) tout en rendant le travail des femmes dans la production de subsistance à plus petite échelle invisible et, par conséquent, inconnaissable » (p. 3). Les autrices citent l’expérience de Monica Stephens dans l’analyse des politiques genrées dans les collectes de données spatiales, en particulier dans le cas de la plateforme Open Street Map. Cette dernière présente d’innombrables catégorisations associées à des types particuliers de masculinité (maisons closes, clubs de strip-tease, etc.), omettant souvent les lieux de féminité (jardins d’enfants, garderies, etc.). Cette dynamique dans le numérique et plus particulièrement dans le travail à distance, grâce et à cause du numérique, est encore plus prononcée. Les autrices dénoncent l’idée reçue selon laquelle le télétravail aide les femmes à concilier travail rémunéré et travail non rémunéré (soins à domicile, garde d’enfants, etc.). De la même manière, le numérique repositionne les géographies émotionnelles à la maison en les enfermant dans des écrans et des voix, permettant entre autres un phénomène qui, pour les autrices, a un coût social inestimable : la migration des femmes appauvries vers le travail de soin féminisé dans les pays riches. L’espace de l’intimité et du travail est réorganisé et cartographié à travers la performativité du numérique, son déploiement matériel, ses raisons et conséquences sociopolitiques, ses connaissances et le Progrès qui le nourrit. Concernant cette réorganisation des géographies du travail et de l’intime dans un cadre de surveillance et de cartographie satellitaire, la chercheuse Wendy Hui Kyong Chung utilise le concept d’inhumanisme nomade sentimental [nomadic sentimental inhumanism] (2022). Les technologies satellitaires sont le squelette de ce même inhumanisme, sentimental et nomade, de cette délocalisation des affects en orbite et ailleurs, à travers des écrans et des kilomètres de câbles électriques.

En conversation avec Alessandra Franetovich, l’artiste-chercheur Trevor Paglen parle des distinctions entre les utilisations des technologies spatiales et, en particulier, des satellites à des fins scientifiques, de communication ou militaires (2020). Paglen nie la séparation de ces objectifs, et explique comment chaque satellite — ainsi qu’Internet — était et est toujours une technologie militaire orientée vers le contrôle des frontières terrestres. Ces dernières ne sont pas seulement dictées par des lois nationales, des conformations géographiques ou des stratégies militaires, mais sont aussi définies et contrôlées par les technologies spatiales. Existe-t-il une manière universellement reconnue de délimiter l’Espace, au-delà de ses délimitations horizontales ? Comment les lignes et les frontières sont-elles établies, comment sont-elles protégées, que sont nos murs, nos drapeaux et nos fils barbelés lorsque l’on constitue une profondeur, une verticalité ? Les géographies de l’Espace sont problématiques car leurs limites sont définies selon des revendications a posteriori. L’espace au-delà de la ligne Kàrmàn, à qui appartient-il ? Qui peut y accéder et avec quelles intentions ? La formalisation des réponses à ces questions n’est apparue et n’évolue encore qu’après coup. Après la mise en orbite du Spoutnik, après Laika, Gagarine, Progress et Cristoforetti. Depuis les premières expériences cosmonautiques des années 1950, la définition de l’espace comme terra nullius, res communis ou global commonsQue l’on peut traduire du latin par : « terre de personne » ; « chose commune » ; et de l’anglais par « biens communs mondiaux ».↩︎, au même titre que l’Antarctique et les mers profondes, ne suffit plus.

Christy Collis (2016) définit la géographie juridique de l’Espace comme critique en la comparant à celle du pôle Sud et des mers profondes. Au-delà de trois miles nautiques (5 km), la mer est mare liberum, soit res communis : accès libre et propriété de personne. L’Antarctique est également devenu res communis après le traité sur l’Antarctique de 1959, à la suite de multiples revendications nationales sur un territoire qui était auparavant terra nullius (disponible pour la possession, en attente de revendication, comme le reste de la surface de la Terre). En ce qui concerne l’Espace, certains gouvernements nationaux ont signé des accords pour s’assurer le contrôle de la partie de l’espace située au-dessus de leur territoire nationalComme la Déclaration de Bogota (1976), dans laquelle la Colombie, le Brésil, le Congo, l’Équateur, l’Indonésie, le Kenya, l’Ouganda et le Zaïre revendiquent collectivement la souveraineté de la section de l’orbite géostationnaire (GEO) super jacente à leurs territoires terrestres. Ce type de revendications vise à contrer les puissances hégémoniques dans l’espace, qui possèdent des technologies spatiales plus avancées et donc une puissance technopolitique supérieure (États-Unis, Russie, Chine).↩︎, en particulier la section de l’orbite géostationnaire (GEO). En 1963, l’Union internationale des télécommunications des Nations unies (UIT) a convoqué la première conférence spatiale dans le but de coordonner l’utilisation des radiofréquences, indispensables au fonctionnement des télécommunications par satellite. Pour qu’un satellite fonctionne, il doit se voir attribuer une certaine fréquence et un certain créneau [slot] dans l’orbite géostationnaire. La GEO est située à 35 786 km au-dessus de la surface de la Terre et mesure seulement 30 km de profondeur. Il s’agit d’une portion d’espace limitée pour laquelle les formes de légalisation et de possession de l’Espace s’hybrident et se contredisent. La GEO est une source de contestation car il s’agit officiellement d’une ressource naturelle limitée et son occupation par les satellites correspond à un luxe, une place privilégiée dans l’arène globale.

La GEO est située à une altitude telle que les satellites tournent à la même vitesse que le point de la planète situé en dessous. Une fois en orbite géostationnaire, les satellites se déplacent en file indienne au-dessus d’un point fixe de la surface de la Terre. Un seul satellite dans cette ceinture ou collier de perles, comme l’appelle Christy Collis (2012), peut voir le 42 % de la surface de la Terre d’un seul coup, de 81°N à 81°S. Il s’agit de la plus grande empreinte terrestre de toutes les orbites de satellites. Il suffit de trois satellites en orbite GEO pour obtenir une empreinte terrestre de 100 %. L’organisme désigné pour l’attribution des créneaux de la GEO est l’UIT, mais l’efficacité du système d’attribution est entravée par la lenteur de l’appareil bureaucratique et par de nombreuses difficultés logistiques qui retardent d’environ 10 ans la réservation du créneau même. Le résultat est la création d’une série de satellites appelés satellites fictifs [paper satellites], c’est-à-dire des satellites qui n’existent que sur le papier et qui occupent virtuellement un emplacement en orbite GEO (Jakhu 2007). Depuis des décennies, cette orbite est encombrée de satellites virtuels ou réels dont il est difficile de se débarrasser.

Le satellite Progress MS-20 et la station spatiale internationale ne sont pas en GEO mais sur une orbite beaucoup plus proche de la Terre (la low earth orbit, LEO), mais aussi bien peuplée. Si, au début des expériences cosmonautes, les technologies spatiales ne permettaient qu’un positionnement avantageux en GEO, en raison de son encombrement et de sa croissance exponentielle, l’attention se porte aujourd’hui sur les autres orbites plus proches de la Terre : l’orbite terrestre basse (LEO) et l’orbite terrestre moyenne (MEO), qui conviennent mieux aux services de communications mobiles par satellite (Jakhu 2007). À basse altitude, l’empreinte terrestre est inférieure à celle en orbite GEO (40 %), il faut donc plus de satellites, plus de perles dans le collier. L’encombrement des orbites et la militarisation de l’espace expliquent et décrivent d’une part la capacité des pouvoirs technopolitiques (nations et entreprises privées) à s’approprier et à délimiter les géographies de l’Espace et, d’autre part, l’incapacité à le faire a priori. Selon les mots de Collis (2012, 76) :

l’argument en faveur de la création de la GEO en tant que géographie juridique en dehors du capitalisme et de la possession étatique a été présenté, et débattu vigoureusement, depuis des décennies. Comprendre l’histoire de ces débats, et de la GEO, est essentiel pour comprendre la manière dont le capitalisme et l’expansionnisme étatique ont et, plus important encore, n’ont pas façonné la géographie juridique de l’espace.

Parmi les conséquences de l’obsolescence législative et de l’arbitraire de certains choix d’expansionnisme spatial figure le scénario inquiétant décrit comme le syndrome de Kessler, c’est-à-dire le phénomène selon lequel la pollution spatiale et la création exponentielle de débris déclencheraient un effet en chaîne. L’impact de tout vaisseau spatial avec des débris deviendrait inévitable et saboterait toute mission spatiale, présente et future : une bille bleue dans un ciel noir orageux.

Dans l’article déjà cité, Ram Jakhu de l’Institut de droit aérien et spatial de Montréal explique que bien que chaque mission spatiale crée inévitablement des débris (à cause de la propulsion et libération des fusées dans chaque lancement), la plupart de ces débris proviennent des essais d’armes antisatellite (ASAT). Jakhu écrit que :

Les tests d’armes antisatellites ont également créé des centaines de débris. Ce sont les puissances spatiales qui ont créé le problème, en particulier les États-Unis et la Russie. À elles deux, elles sont responsables de plus de 80 % de tous les débris, bien que les activités spatiales d’autres nations spatiales contribuent au problème.

En résumé, les missions d’aujourd’hui tiennent compte de la manière dont l’Espace est littéralement miné et dense. D’autres orbites vides, moins dangereuses, sont nécessaires. Le 17 avril 2020, les autorités américaines ont approuvé la demande de la société privée Space Exploration Holdings LLC (Space X) de déplacer la constellation de 2 824 satellites Starlink prévue à des altitudes allant de 1 100 km à 1 330 km vers de nouvelles altitudes allant de 540 km à 570 km, pour des raisons de sécurité concernant l’impact des débris (Goldman 2020). Cette nouvelle altitude permettrait d’assurer la sécurité de la mission spatiale et l’efficacité d’un réseau de télécommunications capable de couvrir les besoins des États-Unis, de l’Antarctique, « et le reste du monde » (ibid.), ainsi que d’être visible à l’œil nu. L’opération « Starlink » est un exemple frappant du paradoxe de l’Espace en tant que res humanitasTraduction du latin par « chose de l’humanité ».↩︎. L’Espace est une concentration [hub] globale, libre, ouverte et mondiale à la disposition de l’humanité. Pourtant, ce sont les pouvoirs publics et privés qui garantissent des droits et des privilèges sur l’exploitation de l’Espace, et il n’existe aucun mécanisme permettant de calculer et de répartir la richesse générée par le contrôle spatial des satellites. L’occupation de l’espace orbital par ces mêmes technologies reflète et évolue en tandem avec l’économie mondiale et les géographies territoriales sur Terre.

Les technologies spatiales et les expériences cosmonautique — créées ou imaginées — sont les représentations des souverainetés terrestres. Néanmoins, les satellites, les chiens et les cosmonautes sont plus que de simples ambassadeur·rices cybernétiques, et participent à un système plus complexe de géographies technopolitiques. Le projet « Vertical Atlas » de l’institut NieuweVoir le site : https://verticalatlas.hetnieuweinstituut.nl/en↩︎ s’intéresse à la profondeur des racines technologiques dans la construction d’une carte qui dessine et critique les coordonnées de souveraineté politique, économique et algorithmique. Le projet fait référence à la mégastructure accidentelle appelée pile [stack] par Benjamin Bratton Bratton (2021). Pour le simplifier crûment, le stack serait une analogie entre la sphère numérique à l’échelle planétaire et un modèle à six couches superposées (Terre, Nuage, Ville, Adresse, Interface, Utilisateur·rice). La possibilité de construire un atlas alternatif, vertical, profond ou empilé, qui tienne compte des complexités des structures culturelles, économiques, politiques et technologiques mixtes et hybrides, conduirait à une nouvelle vision de la cartographie et de la navigation, en ligne et hors ligne. Le manifeste de l’Atlas vertical déclare :

L’ordinateur que vous tenez dans la paume de votre main est le point d’entrée d’une structure planétaire accidentelle reliant des mines de lithium au Chili à des serveurs de données offshore en Russie, à des câbles sous-marins en fibre optique dans l’Atlantique à des zone franche à Singapour, à des satellites appartenant à des entreprises en orbite, à une quantité croissante d’adresses IP et de téraflops de données. Les outils de navigation actuels ne peuvent pas tenir compte des nouvelles frontières pliées, fractales, créées dans l’espace numérique et qui se matérialisent dans les mines de cobalt au Congo, détenues par des entreprises publiques chinoises, ou dans les interfaces numériques destinées à décourager l’immigrationExtrait et traduit par l’autrice depuis le site : https://verticalatlas.hetnieuweinstituut.nl/en↩︎.

Chaque appareil de navigation que nous possédons serait une métonymie de ce système, interdépendant et matériel. Et l’ordinateur portable dont je pousse les touches ne serait rien d’autre que l’ongle d’une mégastructure omnivore en ressources et qui ignore les distances spatio-temporelles conventionnelles, des géométries invisibles prolifiques, des satellites fictifs, en aluminium et des antisatellites. Dickens et Ormond (2016) parlent de la conquête de l’Espace extérieur comme de la conquête d’un espace intérieur, c’est-à-dire sur Terre mais aussi humain, intime. Un inhumanisme nomade sentimental. Les auteurs font référence à ce déplacement du centre d’intérêt de l’extérieur vers l’intérieur en utilisant les termes « exocolonisation » et « endocolonisation » de Paul Virilio. Cette évolution serait le symptôme d’une militarisation croissante de la vie quotidienne à plusieurs niveaux, d’une conflictualité interne. Le corps dans l’espace serait le sujet et l’objet de cette colonisation à double sens. Plus précisément, Dickens et Ormond s’appuient sur la lecture d’Udo Krautwurst (2007) de l’hypothèse de Virilio. Dans la digitalité, l’unité du corps est dispersée dans une multitude de lieux, décentralisée, déterritorialisée. De même que l’ordinateur sur lequel j’écris se trouve au Chili, en Russie et au Congo, mes yeux sont en France, mais aussi en orbite et dans des câbles sub-océaniques. Dans ce sens, l’expansion en orbite augmente la dimension cybernétique de la vie humaine et la distribue verticalement, au Chili, en Russie, au Congo et au-delà de la ligne de Kármán. C’est pourquoi l’auteur refuse la dualité humain et technologie ou humain comme technologie, en les condensant dans un humain et/comme technologie, dans la fluidité du terme natureculture, dans l’artificialité de l’ordre dans le chaos et du chaos dans l’ordre.

L’auteur se réfère au cyborg de Donna Haraway en parlant de l’existence prostatique/artificielle du corps humain ailleurs et s’interroge sur les points suivants « et si le corps, dans son ensemble ou par fragments, “était” la technologie ? » (2007, 144). Pour Krautwurst :

L’endocolonisation, comme toute colonisation, est un vidage, une déterritorialisation, menée conjointement avec une reterritorialisation technoscientifique qui perturbe et fractalise des totalités humaines et sociales dont Virilio insiste sur le fait qu’elles devraient rester entières. (p. 140)

L’expansionnisme et le développement des technologies d’observation et de communication spatiales exaspèrent ce processus de dislocation dans le temps et l’espace, annulent toute prétention à la présence, hic et nunc, nécessaire à l’intégrité, à l’ordre dans le chaos. Le véritable espace contrôlé serait donc l’espace intime des corps, des gènes et des atomes. L’Espace — extérieur — n’est pas l’objet de la colonisation car l’espace extérieur n’existe pas, sauf à travers sa propre production dans le dessin de lignes conventionnelles, dans la signature de traités et dans la narration de ses utopies. Selon les mots de Virilio, « la conquête de l’espace, de l’espace extérieur, n’est-ce pas plutôt la conquête de l’image de l’espace ? » (Ujica et al. 2003, 64). La conquête est une production, la production d’un espace extérieur et vide, une terra nullius dépourvue de gravité et de poids contaminé par des corps disjoints et réunis par des géométries artificielles. Samantha Cristoforetti et Oleg Artemyev, le 22 juillet 2022, ne marchent pas dans le vide, car le vide n’existe pas. Les membres du Progrès à la fin de sa mission ne seront pas dispersés dans le vide, car le vide n’existe pas. La bille bleue qu’est la Terre dans la photographie « Earthrise » ne flotte pas dans le vide, car le vide n’existe pas.

Karen Barad (2017) décrit le vide comme un héritage de la physique newtonienne et de la philosophie de Démocrite. Le vide est dans cette perspective l’espace qui contient la matière et permet le mouvement :

un cadre de référence spatial dans lequel et contre lequel le mouvement a lieu. La matière est discrète et finie, et le vide est continu et infini. Le vide s’étend indéfiniment dans toutes les directions, et les morceaux de matière prennent leur place dans le vide. En somme, le vide est littéralement universel (il mesure toute l’étendue de l’univers et au-delà) et n’est donc que très peu peuplé. Et puisque la propriété repose sur la matière comme l’une de ses caractéristiques fondatrices, l’absence de matière est l’absence de propriété et l’absence d’énergie, de travail et de changement. Le vide, en physique classique, est ce qui littéralement ne compte pas. (p. 76)

Le vide de Newton n’est pas la matière, il n’a pas d’importance (« it is not matter = it doesn’t matter »), l’espace vide n’appartient à personne mais, surtout, l’espace vide n’existe pas. Barad ajoute que c’est précisément cette définition du vide qui constitue un instrument impérialiste. L’autrice écrit :

L’occupation des terres, en tant que mode de construction impérialiste, a été et continue d’être liée à une logique du vide. À savoir, la justification de l’occupation des terres est souvent donnée sur la base des pratiques colonialistes consistant à voyager vers de nouvelles terres et à découvrir toute matière de vides. (ibid.)

Le vide de la physique classique (newtonienne) permettrait de parler d’une linéarité temporelle, d’une binarité de particules et/ou de vide, d’une identité faite d’altérité [otherness].

Au contraire, la physique quantique permet d’aller au-delà de cette impasse : le vide n’est pas vacant, il n’est pas la non-matière, il n’est pas le néant, mais il est fait de vibrations. Le vide fluctue et respire. Selon les définitions de l’autrice : « Les fluctuations du vide sont les vibrations indéterminées du vide ou de l’état d’énergie zéro. En effet, le vide est loin d’être vide, car il est rempli de tous les désirs indéterminés possibles de l’être-temps […] » (p. 77) ; et : « Quant au vide, il n’est plus vacant. Il est une indétermination vivante et respirante du non-être. Le vide est une exploration jubilatoire de la virtualité, où les particules virtuelles […] s’en donnent à cœur joie pour réaliser des expériences sur l’être et le temps » (op. cit.). La performativité de la matière nie la division cartésienne d’un intérieur et d’un extérieur, le vide existe et fait matière, et un corps n’est pas une entité discrète dans un océan de rien mais un corps dans sa performativité. Barad (2007, 2017) décrit ce processus par la notion de spacetimemattering, expliquant l’impossibilité d’un temps linéaire qui ne tient pas compte de l’enchevêtrement indéterminable et inextricable de l’espace, du temps et de la matière. Spacetimemattering est un processus actif parce que la matière est un acte performatif : le passé n’est pas vraiment passé et le futur n’est pas vraiment après . Pas de temps linéaire, pas de déterminisme, pas de temps homogène et vide , compris comme la plus mince tranche de temps et où chaque instant successif remplace celui qui le précède, « le temps du capitalisme, du colonialisme, et du militarisme » (Barad 2017). La notion de spacetimemattering nous permet de comprendre que comme il n’y a pas de matière sans temps, toute réclamation humaine de possession spatiale n’est qu’une illusion. Bien que nous puissions envoyer des vaisseaux chargés d’humain·es, des chiens ou des guitares électriques en orbite, ce que l’on possède est uniquement la clé d’accès à l’Espace, la location d’un temps limité.

Le développement des technologies spatiales et leur mise en orbite permettent la conquête d’une représentation cosmique et d’un temps, un temps très précis qui remplace l’ancien par le nouveau, le temps du progrès, d’un progrès très précis. Pour Barad, le Progrès est la métaphore ultime de la civilisation occidentale, c’est la traction vers l’avenir justifiée par le vide. La conquête de la vitesse et de la profondeur n’est pas tant la conquête de l’espace que l’occupation du temps. Nous mettons les technologies spatiales en orbite pour ramener ce temps sur Terre, le prévoir, le représenter, le raconter, dans l’espoir de pouvoir ensuite atterrir ailleurs. Un ailleurs et un autre temps sont nécessaires à la construction de toute utopie humaine. Une constellation de satellites évitant les débris, une sortie dans l’espace durant six heures et trente minutes, des fouilles sur la Lune et sur Mars, une photographie du futur, un appartement sur Uranus.

Le 20 novembre 2012, le satellite de communication EchoStar XVI est lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour par une fusée Proton-M. À bord du satellite est également chargé un disque d’archives contenant une sélection d’images choisies par Trevor Paglen pour représenter l’histoire de l’humanité. Le projet de Paglen, intitulé The Last PicturesSite web de l’artiste une vidéo détaillant le projet : https://paglen.studio/lastpictures/ ; du projet est aussi issu un livre (Paglen 2012).↩︎, part du principe que les artefacts humains les plus durables ne sont pas les pyramides égyptiennes ou la Grande Muraille de Chine, mais les satellites en orbite. L’artiste traite ces derniers comme des corps immortels appartenant à une temporalité non humaine. Une ceinture de machines mortes, un collier de perles extraterrestres. L’œuvre de Paglen est une science-fiction du présent dans laquelle nos vestiges, nos réalisations, nos progrès sont déjà ailleurs et dans un autre temps. EchoStar XVI se déplace en orbite géostationnaire, cette ressource naturelle irrésistiblement spéciale et limitée que privilégient les agences spatiales. Comme l’explique Trevor Paglen (2020, 6) : « Placer un satellite en orbite géosynchrone signifie le placer dans le temps profond et étranger du cosmos lui-même. » Un temps long et profond qui ne sera jamais le nôtre, malgré tous les progrès et les avancées qui le soutiennent. La perspective non humaine nous permet d’envisager une temporalité profonde Parikka (2015), que les géographies politiques et les progrès des technologies spatiales ne peuvent suivre. L’espace n’est pas vide, car le vide n’existe pas. Les télécommunications ne sont pas sans fil, il n’y a pas de software sans hardware, il n’y a pas de boîtes noires incorruptibles. Le Progrès est mort-né, et les satellites en orbite esquivent déjà ses fossiles.

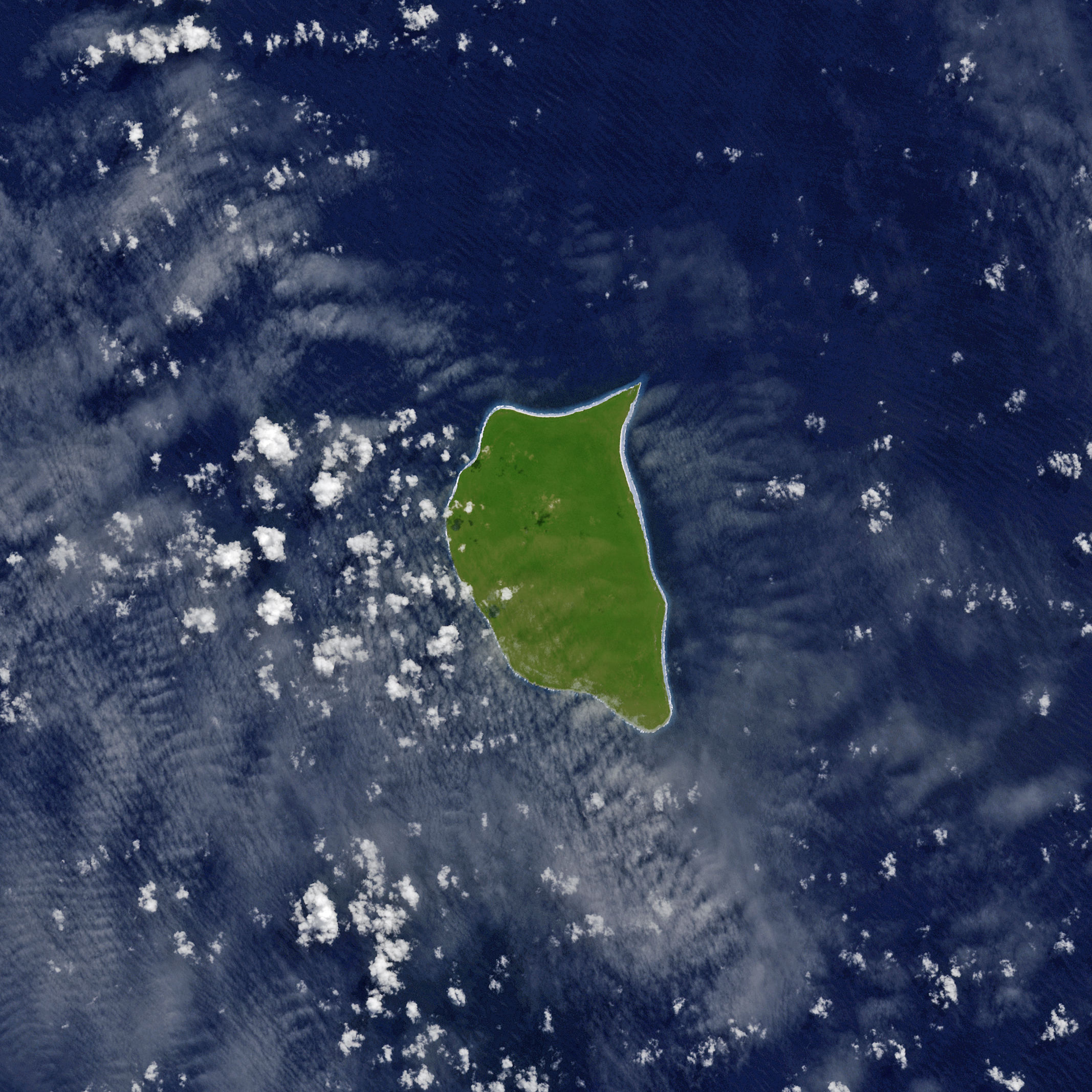

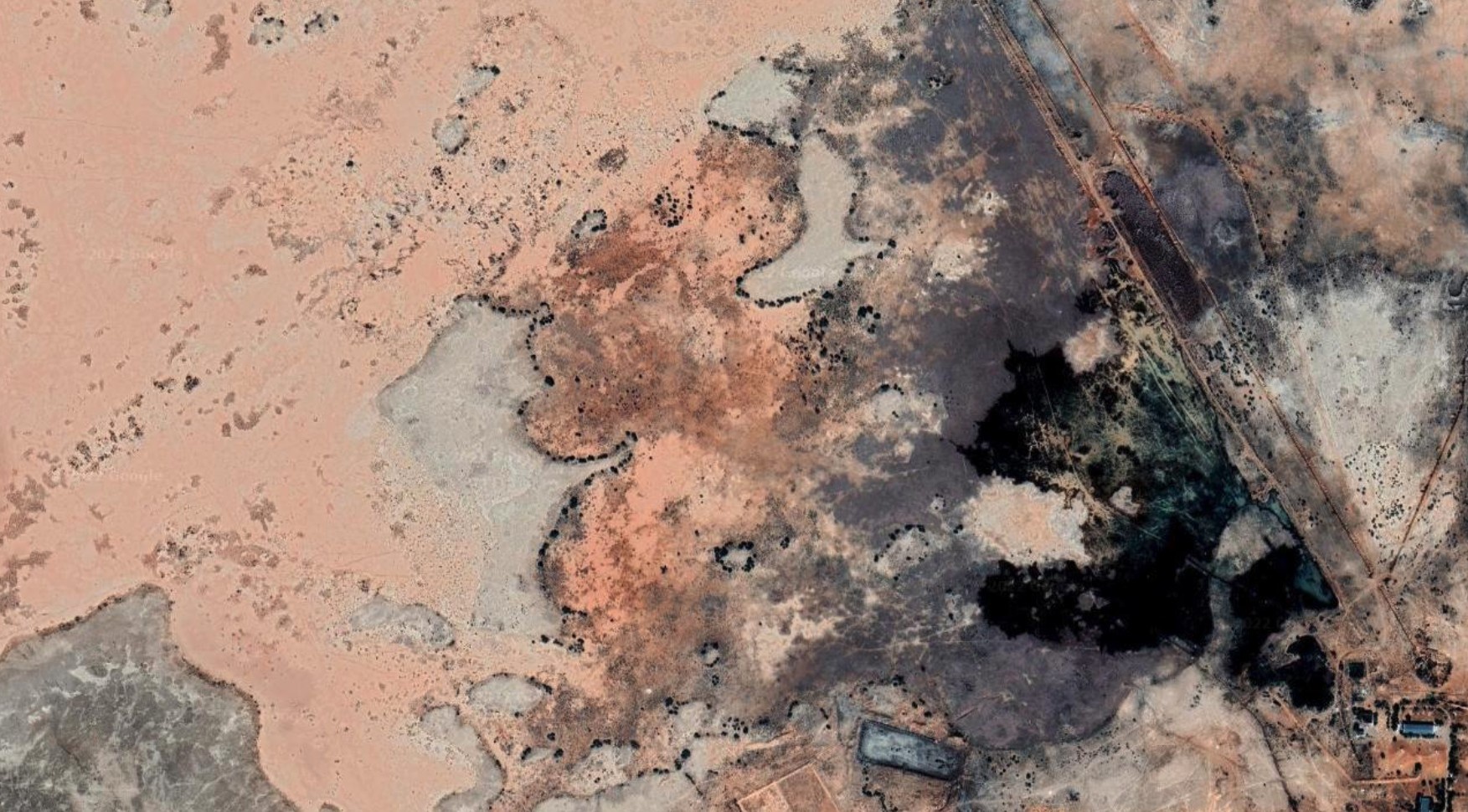

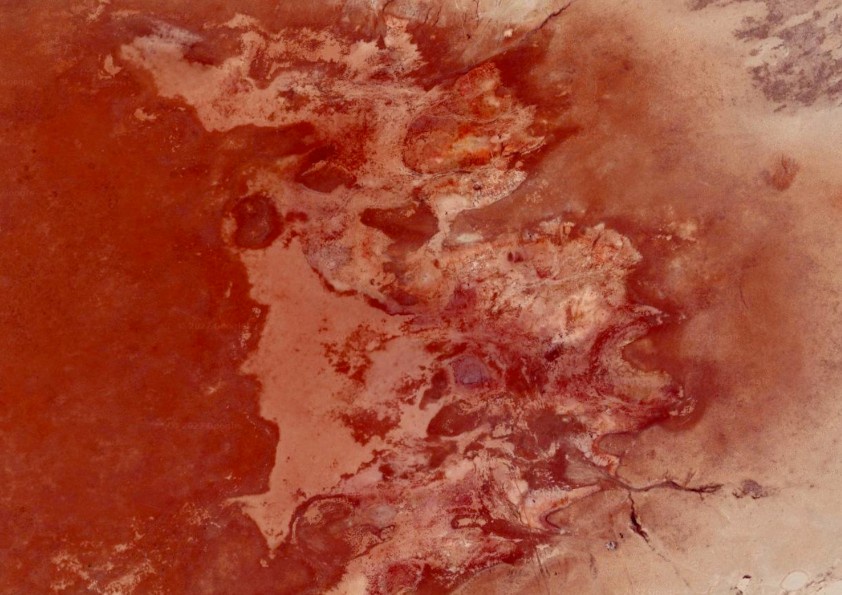

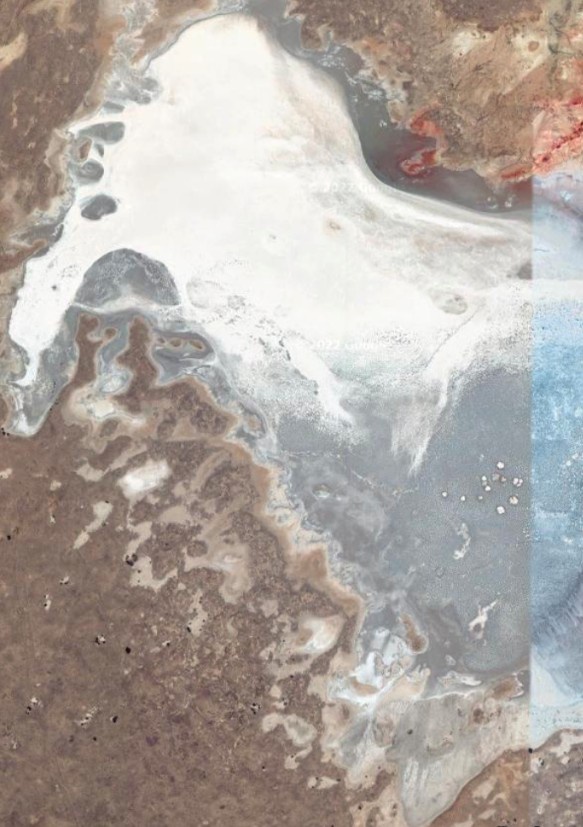

Territoire autour du cosmodrome de Baïkonour.

Données cartographiques : Maxar Technologies (2022) ; https://www.maxar.com/

Source : captures d’écran prises sur le site Google Maps.